Поэзия Петрарки, Данте, Бокаччо. О любви, жизни и смерти.

Поэзия Петрарки, Данте, Бокаччо. О любви, жизни и смерти.

Суровый Дант не презирал сонета;

В нем жар любви Петрарка изливал;

Игру его любил творец Макбета;

Им скорбну мысль Камоэнс облекал.

А.С.Пушкин «Сонет», 1830

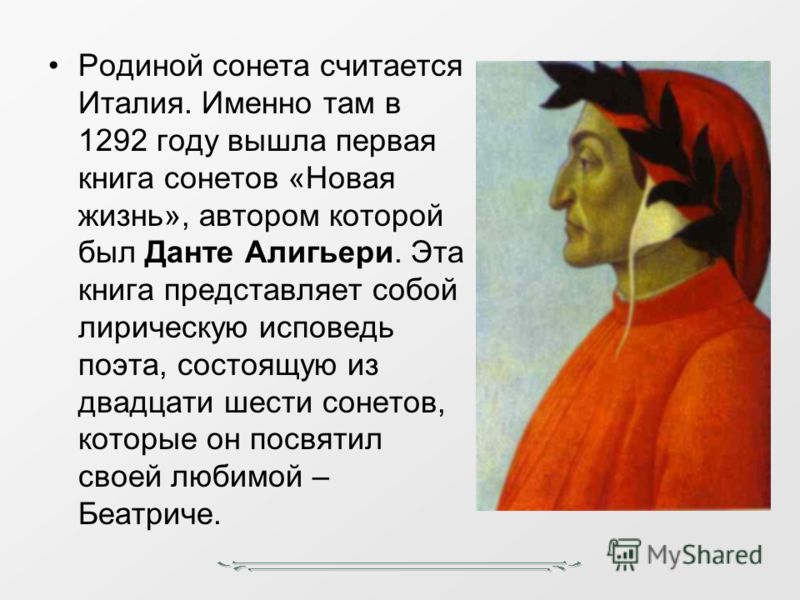

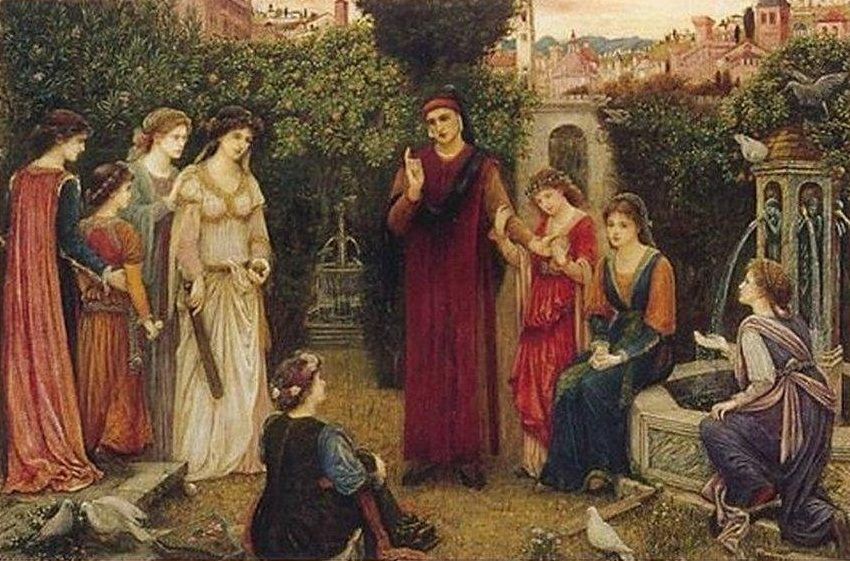

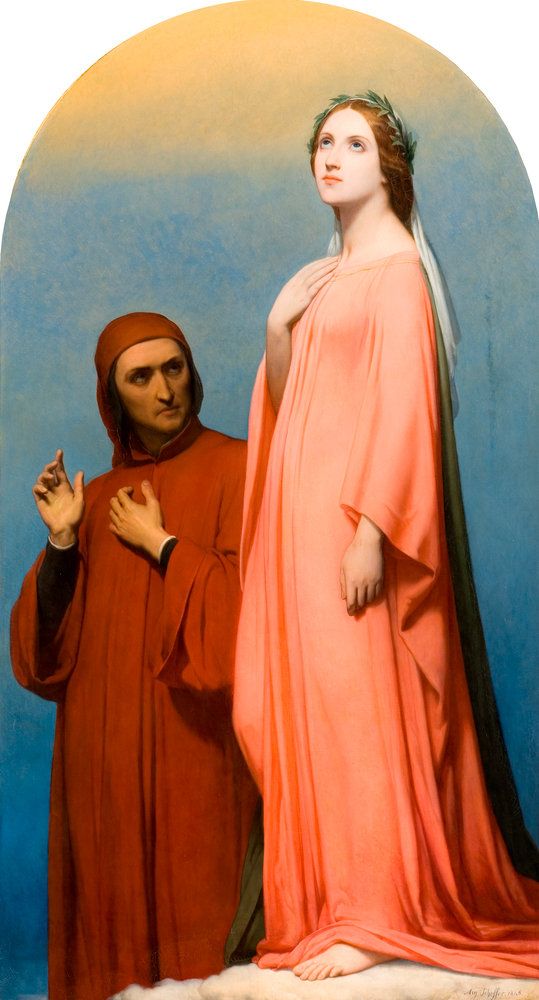

Поэма « Комедия» Данте Алигьери, которую впоследствии Джованни Бокаччо назвал «Божественной», о мировоззрении и о любви. Данте проходит через девять кругов ада, чтобы спасти свою возлюбленную. Покаявшись, просветленный Данте со своей Беатриче странствует по десяти блаженным небесам Рая, семь из которых названы именами планет : Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, достигает сферы звезд , затем сферы ангелов и приобщается высшей благодати, встретившись с Создателем.

Кто разбирал закон, кто — афоризм,

Кто к степеням священства шел ревниво,

Кто к власти чрез насилье иль софизм,

Кого манил разбой, кого — нажива,

Кто, в наслажденья тела погружен,

Изнемогал, а кто дремал лениво,

В то время как, от смуты отрешен,

Я с Беатриче в небесах далече

Такой великой славой был почтен.

Данте и Беатриче говорят с учителями мудрости Фомой Аквинским, Альбертом Великим на Сфере Солнца

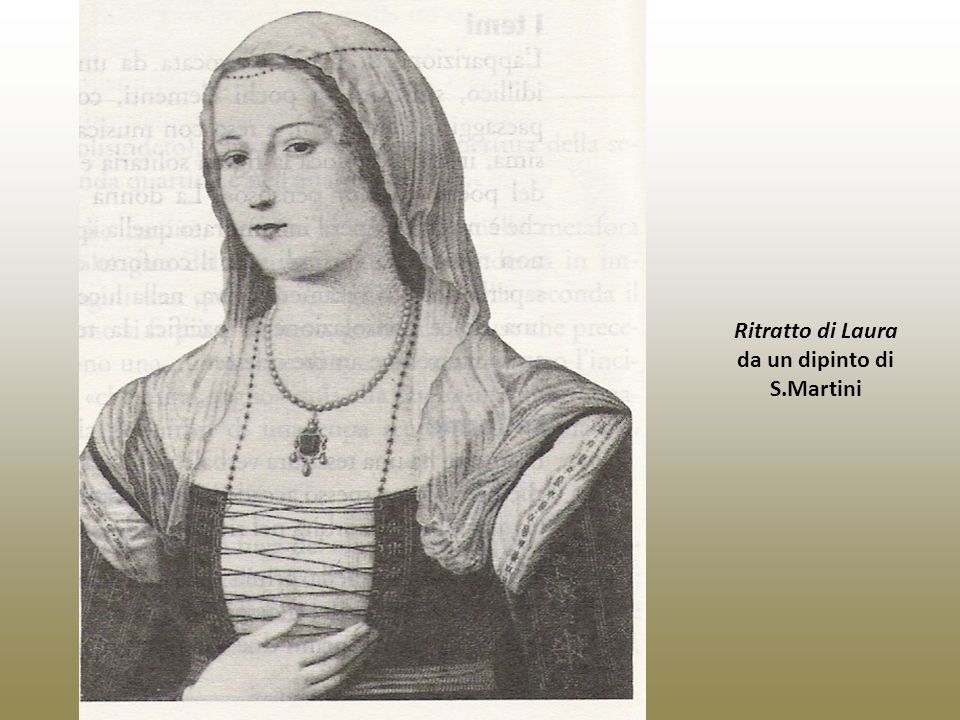

Обессмертив имя своей безвременно умершей возлюбленной в сонетах, итальянский поэт эпохи Возрождения Франческо Петрарка мечтал воссоединится с Лаурой на небесах, как Данте Алигьери и его Беатриче.

Высокая душа, что свой уход

До времени в иную жизнь свершает,

Получит сан, какой ей подобает,

И в лучшей части неба мир найдет;

Мне Марсом и Венерой ли взойдет

Она звездою, — солнце утеряет

Свой блеск, узрев, как жадно обступает

Ее блаженных духов хоровод;

Четвертую ли сферу над главою

Она увидит, — в троице планет

Не будет ей подобных красотою;

На пятом небе ей приюта нет,

Но, выше взмыв, она затмит собою

Юпитера и звезд недвижных свет.

Погас мой свет и тьмою дух объят —

Так, солнце скрыв, луна вершит затменье,

И в горьком, роковом оцепененье

Я в смерть уйти от этой смерти рад.

Красавица, ты цепи сна земного

Разорвала, проснувшись в кущах рая,

Ты обрела в Творце своем покой.

И если я недаром верил в слово,

Для всех умов возвышенных святая,

Ты будешь вечной в памяти людской.

После смерти Франсиско его друг Джованни Боккаччо, автор “Декамерона”, был так потрясен, что заболел и через год с небольшим умер, желая быть рядом с ним и своей любимой:

Пребудешь ты отныне в царстве том,

куда стремится жаждущая света

душа, что заслужила чести этой

покуда обреталась в мире злом;

ты нынче там, где, жаждою влеком

Лауру видеть, что тобой воспета,

не раз бывал, и где теперь Фьямметта,

любовь моя, — лицом к лицу с Творцом.

К Сеннуччо, к Чино присоединился

и к Данте ты, и пред тобой тогда

сокрытое от нас предстало зримо.

Когда тебе я другом доводился

здесь, на земле, возьми меня туда,

где любоваться мог бы я любимой.

Круги Ада и Рая

Искусство любви, или Под лавром Данте в стране Петрарки

Панова Л. Г. Итальянясь, русея: Данте и Петрарка в художественном дискурсе Серебряного века от символистов до Мандельштама.

Г. Итальянясь, русея: Данте и Петрарка в художественном дискурсе Серебряного века от символистов до Мандельштама.

М.: РГГУ, 2019 — 672 с. — 500 экз.

Ланда К.С. «Божественная комедия» в зеркалах русских переводов: К истории рецепции дантовского творчества в России.

СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 644 с. — 300 экз.

Русская дантеана, как и русская петраркиана, пополнилась двумя объемными монографиями, во многом различающимися, но сходными, кроме несомненной выверенности, тщательности и опоры на архивные документы, целым рядом черт. Некоторые главы этих монографий уже известны специалистам как статьи в научных журналах, но монографическое издание позволяет оценить последовательно выдержанный метод. Л.Г. Панова порывает с привычным в сравнительном литературоведении подходом, сравнивающим два как бы равновеликих явления в аспекте влияний и заимствований («Пушкин и Данте», «Блок и Петрарка»), и говорит о другом: о том, как Данте и Петрарка стали в западной культуре синонимами «итальянскости» в качестве канона поэтов, научивших Европу особым образом мыслить, чувствовать, говорить о любви и о человечестве, и как русская культура эпохи модернизма разрушила этот канон. При всех разногласиях Вячеслава Иванова с Блоком, а Мандельштама — с ними обоими, эти поэты различали и противопоставляли Данте и Петрарку, видя в них не общую гармонию, а отдельные культурные миры, которые могут быть полностью или частично освоены русской культурой. Огромное исследование Пановой посвящено стратегиям адаптации, интерпретации, сложного «перевода» смыслов в совсем другой культурный контекст, на фоне литературных амбиций поэтов русского модернизма, но без сведения к этим амбициям. Как и в предыдущих книгах исследовательницы, перед нами поиск подтекстов и контекстов, исследование того, как поэты используют в полную силу языковой ресурс и создают совсем новый, непредвиденный вариант художественного направления: русский Данте столь же непохож на Данте и Италию, сколь русский футуризм не похож на итальянский.

При всех разногласиях Вячеслава Иванова с Блоком, а Мандельштама — с ними обоими, эти поэты различали и противопоставляли Данте и Петрарку, видя в них не общую гармонию, а отдельные культурные миры, которые могут быть полностью или частично освоены русской культурой. Огромное исследование Пановой посвящено стратегиям адаптации, интерпретации, сложного «перевода» смыслов в совсем другой культурный контекст, на фоне литературных амбиций поэтов русского модернизма, но без сведения к этим амбициям. Как и в предыдущих книгах исследовательницы, перед нами поиск подтекстов и контекстов, исследование того, как поэты используют в полную силу языковой ресурс и создают совсем новый, непредвиденный вариант художественного направления: русский Данте столь же непохож на Данте и Италию, сколь русский футуризм не похож на итальянский.

К.С. Ланда посвящает свою работу переводам и, опираясь на достижения Translation Studies как самостоятельной университетской дисциплины, призывает учитывать как лингвистические и литературные, так и внелитературные обстоятельства, требовавшие новых переводов классического текста. Литературные амбиции отходят на второй план, переводчик уподобляется переписчику, чья работа самоценна как свидетельство об эпохе. Но работу такого переписчика трудно переоценить: оказывается, что каждый новый перевод влияет и на поэтические практики, например развитие повествовательной поэзии или, в случае Лозинского, своеобразного неоакмеизма, и понимание христианства, и на представления о ремесле переводчика. Ведь современники воспринимали любой перевод «Божественной комедии» как подвиг, а значит, он становился для многих образцом честной переводческой работы.

Литературные амбиции отходят на второй план, переводчик уподобляется переписчику, чья работа самоценна как свидетельство об эпохе. Но работу такого переписчика трудно переоценить: оказывается, что каждый новый перевод влияет и на поэтические практики, например развитие повествовательной поэзии или, в случае Лозинского, своеобразного неоакмеизма, и понимание христианства, и на представления о ремесле переводчика. Ведь современники воспринимали любой перевод «Божественной комедии» как подвиг, а значит, он становился для многих образцом честной переводческой работы.

Книги вышли почти одновременно, поэтому Ланда не могла учесть книгу Пановой. Общего между книгами много: прежде всего, это внимание к биографическому контексту деятельности не только ведущих поэтов данного периода, но и малых поэтов, обстоятельства знакомства которых с итальянской классикой могут оказаться ключевыми и для понимания опыта больших поэтов. Далее, центральным в обеих книгах оказывается не просто соотнесение поэтики Эллиса или Мандельштама с поэтикой Данте, а исследование того, при каких обстоятельствах эти авторы переходили от оригинального творчества к переводу или от перевода — к теоретизированию. Только для Пановой это обычно результат имманентного развития поэтики, а для Ланды — действия внелитературных факторов. Обе исследовательницы учитывают достижения структурализма, но критически относятся к самой идее считывания кодов, когда любовное или мистическое представляется просто как «код».

Только для Пановой это обычно результат имманентного развития поэтики, а для Ланды — действия внелитературных факторов. Обе исследовательницы учитывают достижения структурализма, но критически относятся к самой идее считывания кодов, когда любовное или мистическое представляется просто как «код».

Ни Панова, ни Ланда не растворяют свой предмет в эрудиции внимательного русиста, распознающего аллюзии, пародии и неожиданные подводные течения. Возможность использовать корпусный анализ позволяла решать другие задачи: искать неочевидные «ключи», реконструировать полемику, плохо документированную или документированную статьями и репликами по другим поводам, прямо не связанным с изучением Данте или Петрарки, понимать, с какими еще увлечениями сочетался культ Данте или Петрарки. Биографические сюжеты для обеих исследовательниц — повод для нетривиального расследования: скажем, Панова соотносит отношения Вяч. Иванова с его падчерицей-женой Верой с его дантовскопетрарковской эстетической и эротической программой, а в реакции Мандельштама на гибель О. Ваксель видит попытку поэта напрямую прожить опыт Данте и Петрарки. Изобретение одиночества и изобретение любви — эти достижения двух великих поэтов и были унаследованы русской культурой: Панова и Ланда прослеживают на сотнях страниц, как русская культура встретилась с европейским наследством.

Ваксель видит попытку поэта напрямую прожить опыт Данте и Петрарки. Изобретение одиночества и изобретение любви — эти достижения двух великих поэтов и были унаследованы русской культурой: Панова и Ланда прослеживают на сотнях страниц, как русская культура встретилась с европейским наследством.

Книга Пановой в хорошем смысле полемична — так, весь раздел об Ахматовой спорит как с создававшимися самой Ахматовой мифами о себе как наследнице дореволюционной культуры, так и с разоблачениями ее стратегий в духе А.К. Жолковского. Конечно, Панова на многих страницах говорит об эпиграмме Ахматовой «Могла бы Биче, словно Дант, творить <…>» как о мизогинической, но эту мизогинию никогда не сводит к стратегиям власти Ахматовой, видя в ней часть более сложной литературной полемики. Для Пановой важно, почему в эпиграмме Биче, а не Беатриче, и Дант, а не Данте, и из этого делается вывод, что Ахматова выстраивала себя как идеального читателя Данте и создавала канон любви, альтернативный усвоенному русской культурой петрарковскому канону.

На каждом повороте книги Пановой нас ожидает открытие: мы узнаем то, скажем, как Батюшков добавил посох старцу Петрарки и почему это важно для понимания полушуточного стихотворения Ходасевича (с. 95), то как образ Дедала и Икара оказался важен и для Брюсова, и для Вячеслава Иванова, и для «Крыльев» Кузмина (с. 99), и поэтому — для всей русской культуры. Целые расследования, например о дантовских истоках «Благовещения» Кузмина, можно считать образцовыми: тут не только поиск улик и реконструкция какого-то одного подтекста, но и умение схватить ситуацию масштабно. Этому служит учет черновиков, в которых культурные обобщения поэтов часто видны лучше, чем в окончательном варианте.

По сути, книга Пановой — исследование того, сколь для поэтов важны первые впечатления от знакомства с Данте и Петраркой, как богатство интертекстов и подтекстов следует из этого поворотного мировоззренческого события, встречи с великими итальянцами. Так, анализируя отношение Мандельштама к Ольге Ваксель и затем к Наталье Штемпель, Панова доказывает, что перед нами случаи особой «метатекстуальности», соединяющей петраркистскую и пушкинскую традиции. Головокружительные метафоры, имитация итальянской нежности слога и при этом очень серьезное отношение и к расставанию, и к способу говорить о расставании — все это возвращает нас к Пушкину, который в противовес итальянским гармониям Батюшкова искал более прямого и более вдохновенного слова.

Головокружительные метафоры, имитация итальянской нежности слога и при этом очень серьезное отношение и к расставанию, и к способу говорить о расставании — все это возвращает нас к Пушкину, который в противовес итальянским гармониям Батюшкова искал более прямого и более вдохновенного слова.

Ахматова, согласно Пановой, открыла в опыте Петрарки и Данте не только культуру страсти и внимания, но и культуру достоинства. Правда, некоторые выводы звучат раздражающе. Например: «Камерного таланта поэтессы было достаточно для создания лирических миниатюр, но на полноценную поэму его уже не хватало» (с. 210). Или принятие всерьез слов Ахматовой, будто она не читала «Рай», потому что в богословии ничего не понимает (с. 211), — все же нельзя сначала критически высказываться о способностях Ахматовой, а потом так сильно доверять ее высказыванию о них (с. 217).

Такой подход, соотносящий подстрочники с переводами, а замыслы — с их воплощениями, иногда приводит к накладкам. Например, давая подстрочный перевод эпизода Паоло и Франчески, Панова пишет: «Несколько раз это чтение сталкивало наши глаза [букв.: взгляды]» (с. 160). Но в оригинале как раз стоит «глаза», а «взгляды» — литературный перевод. Или в изложении эпизода песни Х «Чистилища» говорится, что фигуры изображения Благовещения, «исполненные высочайшего реализма» (с. 165), — вряд ли Данте мог сказать про реализм в литературоведческом смысле, так что это заявление скорее оказывается провокативным, настраивающим читателя на доверие к образам Данте, чем строгим литературоведческим выводом.

Например, давая подстрочный перевод эпизода Паоло и Франчески, Панова пишет: «Несколько раз это чтение сталкивало наши глаза [букв.: взгляды]» (с. 160). Но в оригинале как раз стоит «глаза», а «взгляды» — литературный перевод. Или в изложении эпизода песни Х «Чистилища» говорится, что фигуры изображения Благовещения, «исполненные высочайшего реализма» (с. 165), — вряд ли Данте мог сказать про реализм в литературоведческом смысле, так что это заявление скорее оказывается провокативным, настраивающим читателя на доверие к образам Данте, чем строгим литературоведческим выводом.

И насколько оправданно определять штампы символистов про сумрачного Данте как «помпезный культ» (с. 313)? Для Брюсова и Блока Данте не был помпезен, помпезна была его поэма, тогда как его мученическая биография была скорее моделью для подражания, чем эстетическим или социальным фактом. Тем более, что сама Панова тут же заметила, что орлиный профиль Данте в изображении итальянских стихов Блока, который так раздражал Мандельштама, это прямая цитата из «Жизни Данте» Боккаччо, и здесь Блок оказался образованнее Мандельштама. Иначе говоря, к биографии символисты были внимательны и, вспоминая райского орла из «Божественной комедии», уносились умом к смиренному изгнаннику.

Иначе говоря, к биографии символисты были внимательны и, вспоминая райского орла из «Божественной комедии», уносились умом к смиренному изгнаннику.

Нередко при чтении книги огорчаешься отсутствию ссылок на труды, относящиеся к попутным аспектам темы. Например, выводя «лазурь» русских символистов из «голубого цветка» Новалиса (с. 416), Панова не ссылается на лекцию Вяч. Ив. Иванова о Новалисе «Голубой цветок», в которой об этом говорится прямо и подробно. Равно как «паук» в «Грифельной оде» Мандельштама, на наш взгляд, пришел не только из «Заратустры» Ницше (с. 429), но и из «Симфоний» Андрея Белого, где он уже символ не иссушающего разума, а иррационального истязания бессмысленностью, в духе «баньки с пауками» Достоевского.

Неточно утверждение, что глагол «лучиться <…> встречается у поэтов XIX — первой трети ХХ вв., правда как предикат для звезд или для глаз, сравниваемых со звездами» (с. 436), — достаточно просмотреть поэтический раздел Национального корпуса русского языка. Неверно называть Стокгольм «северным» (с. 556), поскольку он расположен южнее Петербурга.

Неверно называть Стокгольм «северным» (с. 556), поскольку он расположен южнее Петербурга.

Книга К.С. Ланды, петербургского, а ныне болонского слависта, посвящена опытам создания русской «Божественной комедии». Монография напоминает о фундаментальных работах таких компаративистов советского времени, как академики В.М. Жирмунский и М.П. Алексеев. Внимание к обстоятельствам создания переводов, анализ вариантов, реконструкция использованных при работе источников и способа перевода, включая простую организацию каждодневного труда, учет литературной ситуации и путей рецепции перевода — всё это ставит книгу Ланды рядом с классическими книгами о рецепции в России зарубежных писателей. Ланда подробно рассказывает, как стремление русских литераторов иметь величайшие мировые памятники на своем языке вело к созданию новой программы перевода, вызывающей споры и провоцирующей сложные процессы в самой русской поэзии. Но есть и существенные различия между подходом Ланды и обычных компаративистов, и не только в том, что она ограничивает рассмотрение «Божественной комедией», не касаясь проблем перевода «Новой жизни» и других произведений великого итальянца, точнее, касаясь их только при реконструкции биографических обстоятельств.

Ланда руководствуется главным тезисом современного переводоведения, направленным против романтического и постромантического представления о возможности воссоздать «дух» подлинника, воспроизводя в точности семантику слов, фигуры речи и метрико-ритмические приемы, при этом вживаясь в памятник и чувствуя его как живой. При всех спорах о методе перевода, как в XIX и начале ХХ вв., так и в советское время, никто не ставил под сомнение возможность хотя бы отчасти, но передать не только букву, но и дух Данте. Но современное переводоведение утверждает, что точности и верности оригиналу достичь нельзя, возможно только динамическое соответствие в области семантики или прагматики, чтобы перевод сообщал нам то же, что оригинал.

Поэтому Ланда показывает, насколько проекты перевода «Божественной комедии» были не приближением к подлиннику, но продолжением идеологического понимания места Данте в мировой литературе. В романтическую эпоху П.А. Катенин трактовал Данте как масштабно мыслящего и создающего гигантские образы поэта, и здесь ключевым Ланда считает замечание Шатобриана, что Данте недостало сил для изображения «Рая» (с. 30): титан не справился с еще более титаническим. Но уже для С.П. Шевырева, с его националистической романтикой, Данте был прежде всего выразителем национального духа Италии, средоточием гения нации, и поэтому перевод должен был передать блеск этого гения русской национальной культуре.

30): титан не справился с еще более титаническим. Но уже для С.П. Шевырева, с его националистической романтикой, Данте был прежде всего выразителем национального духа Италии, средоточием гения нации, и поэтому перевод должен был передать блеск этого гения русской национальной культуре.

Ланда делает много тонких замечаний. Скажем, обычно, сравнивая усилия Эллиса и Вяч. Иванова по созданию русского Данте, нередко говорят только о слабой поэтической одаренности первого и большом поэтическом таланте второго. Но Ланда показывает, что у Эллиса была идеологическая установка усматривать во всем творчестве Данте драму «невоплощенного образа» (с. 304), образа Беатриче. По сути, Эллис понимал литературу как недоевангелие, которое сменится потом новым непосредственным религиозным откровением или же восприятием настоящего Евангелия. Из этой идеологической установки следовали и его художественные решения, с неизбежными колебаниями между далеким от подлинника модернизмом пересказа и эстетическим консерватизмом, в духе тогдашнего католического возрождения от Гюисманса до Клоделя: Данте был для него лишь проектом, наброском истинного христианства, поэтому вполне можно было свести перевод к изготовлению подстрочника или спонтанной вариации. Он смело делал Данте беспочвенным внутри чаемого им настоящего христианства и тем самым позволял себе любые поспешные вольности. Вячеслав Иванов, наоборот, всегда был верен программе движения «от реального к реальнейшему», от земных символов к познанию истинного строения мироздания и Божьего промысла, определявшей постоянство его и идеологических, и художественных установок. Поэтому перевод «Божественной комедии» был для него продолжением его же лирики, где вполне разработан «мотив обращения к небесному через земное и чудесного преображения человеческой природы» (с. 288) — Данте стал для него союзником на этом пути, каким для самого Данте была Беатриче. Здесь мы уже заходим в область истории идей, которая не может разрабатываться без учета роли разных советников и посредников в распространении и адаптации идей.

Он смело делал Данте беспочвенным внутри чаемого им настоящего христианства и тем самым позволял себе любые поспешные вольности. Вячеслав Иванов, наоборот, всегда был верен программе движения «от реального к реальнейшему», от земных символов к познанию истинного строения мироздания и Божьего промысла, определявшей постоянство его и идеологических, и художественных установок. Поэтому перевод «Божественной комедии» был для него продолжением его же лирики, где вполне разработан «мотив обращения к небесному через земное и чудесного преображения человеческой природы» (с. 288) — Данте стал для него союзником на этом пути, каким для самого Данте была Беатриче. Здесь мы уже заходим в область истории идей, которая не может разрабатываться без учета роли разных советников и посредников в распространении и адаптации идей.

Ланда реконструирует историю освоения Данте не только такими поэтами прошлого, как Д.Д. Минаев, ловко перекладывавший Данте по подстрочнику, выполняя коммерческий заказ, или еще раньше Д. И. Мин, который поставил целью «поиск наиболее удачных форм собственной словесности, в которые можно было бы облечь чужой текст» (с. 99), но и нашими современниками, как О.А. Седакова или недавно ушедший от нас А.А. Илюшин. Это необычно: применительно к прошлому мы нередко пишем о незрелости или зрелости отечественной словесности, о том, чему служили переводы, обогащению поэзии, литературной борьбе или чему-то еще. При разговоре о современности не обойтись без социологического рассмотрения литературы, но Панова и Ланда почти не делают этого, разве что в случае больших обобщений: «Эпоха перевода как способа разработки новых структурных моделей для отечественной литературы уже миновала; теперь на первый план в переводческой деятельности постепенно начала выходить точность передачи содержания в более или менее подходящей для этого и уже существующей в литературе форме» (с. 104).

И. Мин, который поставил целью «поиск наиболее удачных форм собственной словесности, в которые можно было бы облечь чужой текст» (с. 99), но и нашими современниками, как О.А. Седакова или недавно ушедший от нас А.А. Илюшин. Это необычно: применительно к прошлому мы нередко пишем о незрелости или зрелости отечественной словесности, о том, чему служили переводы, обогащению поэзии, литературной борьбе или чему-то еще. При разговоре о современности не обойтись без социологического рассмотрения литературы, но Панова и Ланда почти не делают этого, разве что в случае больших обобщений: «Эпоха перевода как способа разработки новых структурных моделей для отечественной литературы уже миновала; теперь на первый план в переводческой деятельности постепенно начала выходить точность передачи содержания в более или менее подходящей для этого и уже существующей в литературе форме» (с. 104).

Сильна Ланда в другом: она подробно исследует, как поэты превращались из любителей Данте в знатоков Данте, при каких обстоятельствах и в каких условиях это происходило. Так, о Седаковой она пишет, что «если в 2008 г. она еще не причисляет себя к дантологам-профессионалам, то в 2016 г. уже в полной мере овладела методологическим инструментарием и теоретическими основами дантовской науки» (с. 532).

Так, о Седаковой она пишет, что «если в 2008 г. она еще не причисляет себя к дантологам-профессионалам, то в 2016 г. уже в полной мере овладела методологическим инструментарием и теоретическими основами дантовской науки» (с. 532).

Некоторые разделы работы Ланды, например построенную на огромной архивной базе творческую историю перевода Лозинского или очерк про «Ад» Данте Бориса Зайцева как явление дружбы Серебряного века, дружбы с П.П. Муратовым, являются небольшими монографиями, скажем о роли литературной дружбы. Важны очерки о Фан-Дим (Е.В. Кологривовой) как создательнице первой демократической версии Данте (Ланда говорит «демократической» только опосредованно дважды, в цитате советского критика об опытах П.И. Вейнберга, с. 96, но имеет в виду и здесь что-то близкое) и о переводе В.Г. Маранцмана как попытке мыслить вместе с Данте почти в наши дни — хотя Маранцман ни в чем не пересекается с Седаковой творческими принципами, он знаменует общую тенденцию в культуре ценить в Данте интеллектуала, а не только художника.

Одной из самых интересных глав нам показалась глава о Брюсове и его переводе начала «Ада»: Ланда замечает, что образ Данте для Брюсова сводился к неоромантическим штампам отверженного поэта, знатока мук Ада. Но при этом она (с. 274) подробно воспроизводит и анализирует реконструкцию переводческих принципов Брюсова М.Л. Гаспаровым, указавшим, как после кризиса второй половины 1900-х гг., поражения первой революции и, соответственно, краха идеи о вписанности России в мировую культуру Брюсов пришел к идее замкнутых национальных миров, что привело к переводческому буквализму. Из сличения редакций перевода Ланда делает вывод, что «еще в середине десятых годов Брюсов не расставался с некоторыми из своих ранних воззрений на поэтический перевод» (там же), иначе говоря, продолжал лелеять неоромантический миф о Данте как alter ego декадента и проклятого поэта, и такой опыт эмпатии оказался важен и для Лозинского, создавшего канонического русского Данте — без ноты эмпатии опыт Лозинского был бы неполон.

Тем интереснее некоторые невольные аберрации в труде Ланды. Например, цитируя одну из первых рецензий на перевод Лозинского, принадлежащую Б.Г. Реизову, Ланда замечает, что рецензент в переводе «особо выделял <…> эмоциональное богатство, отличающее его от переводов прошлых лет» (с. 398). Но в приведенной выносной цитате нет ничего о прошлых годах, все высказывание выдержано в духе эпигонского романтизма, для которого Данте — это эпизод Франчески да Римини и подобные мелодраматические фрагменты внутри большого целого. Слова из рецензии «гибкий, сжатый стих, музыкальный и живописный в одно и то же время», совершенно ни к чему не обязывали ни переводчика, ни рецензента. Несколько ниже (с. 401), правда, Ланда фактически поясняет, что под эмоциональным богатством имеется в виду богатство эмоций человека ХХ в., а не самого Данте.

Утверждая в споре с Пановой, что в ранних стихах Лозинского уже есть сильное влияние стилистики дантовской «Божественной комедии», Ланда замечает, что лучше говорить «о несомненных влияниях индивидуальной манеры Лозинского на великое творение последних лет его жизни» (с. 423). Иначе говоря, для Ланды важно, при каких условиях сама русская поэзия становится лабораторией экспериментов не просто формальных, но меняющих содержание литературного опыта, таких как «употребление устаревшей лексики, торжественная интонация высокого стиля, предельная абстрактность предмета повествования, недоговоренность, обилие сложных слов с отрицательными префиксами, мотив плотской страсти в контексте духовной реальности, наконец, мотив власти “я” над этой духовной реальностью» (там же). При этом Ланда соглашается с Пановой, не включившей пионерское эссе И.Ф. Бэлзы о «Разговоре о Данте» Мандельштама в библиографический список к статье «Данте Алигьери» «Мандельштамовской энциклопедии» (с. 455), потому что оно явно написано музыковедом, а не дантологом, иначе говоря, для нее развитие литературы и литературоведческой науки определяют не музыковеды, а профессиональные дантологи, ставшие и профессиональными мандельштамоведами. Поэтому опыт Седаковой так для нее важен в сравнении с опытом не только Маранцмана, но и Илюшина: она вполне профессиональный мандельштамовед.

423). Иначе говоря, для Ланды важно, при каких условиях сама русская поэзия становится лабораторией экспериментов не просто формальных, но меняющих содержание литературного опыта, таких как «употребление устаревшей лексики, торжественная интонация высокого стиля, предельная абстрактность предмета повествования, недоговоренность, обилие сложных слов с отрицательными префиксами, мотив плотской страсти в контексте духовной реальности, наконец, мотив власти “я” над этой духовной реальностью» (там же). При этом Ланда соглашается с Пановой, не включившей пионерское эссе И.Ф. Бэлзы о «Разговоре о Данте» Мандельштама в библиографический список к статье «Данте Алигьери» «Мандельштамовской энциклопедии» (с. 455), потому что оно явно написано музыковедом, а не дантологом, иначе говоря, для нее развитие литературы и литературоведческой науки определяют не музыковеды, а профессиональные дантологи, ставшие и профессиональными мандельштамоведами. Поэтому опыт Седаковой так для нее важен в сравнении с опытом не только Маранцмана, но и Илюшина: она вполне профессиональный мандельштамовед.

В книге Ланды, так же как и в книге Пановой, немало тонких наблюдений, например, что Илюшин научился неточной рифме, с несовпадением опорного согласного, включая глагольные рифмы, у Шевырева, который считал, что он так воспроизводит особенности свободной дантовской рифмы (с. 471). Но заметим, что Шевырев вполне признавался в советское время как значительный поэт и деятель русской культуры, так что если говорить о миссии Илюшина, то скорее в смысле популяризации этого поэта, с целью санкционировать собственные стилистические архаизмы, а не о его повторном введении в русскую стиховую культуру и русскую итальянистику. Приводимые Ландой слова Илюшина (с. 471), что о Шевыреве раньше писали лишь как о «реакционере, да еще тупом реакционере», — явное преувеличение, и оговорка Ланды, что эти слова относятся к 1930-м гг., недостаточна, учитывая, что в 1939 г. том Шевырева вышел в «Библиотеке поэта».

В целом работа Ланды телеологична, в ней исследуется, каких целей добились переводчики Данте в их влиянии на русскую культуру, хотя она признает в Заключении (с. 558), что все цели еще не достигнуты: так, переводы Седаковой не получили отклика в прессе, потому что, возможно, «сама она никогда не причисляла себя к отечественным дантологам, ограничиваясь общением с зарубежными, в основном итальянскими специалистами» (аргумент слабый, заметим, скорее можно предположить, что критики рецензируют только полные переводы) [1]. При этом для Ланды переводы Седаковой — вершина русской дантологии, благодаря умению Седаковой рефлективно учесть отечественную традицию и при этом осмыслить сложнейшие символы с учетом достижений постсекулярной теологии, герменевтики и постструктурализма, вполне на мировом уровне: «…тенденция ее исследований <…> является актуальной и для итальянской дантологии» (с. 551). Конечно, можно задать вопрос, является ли итальянская дантология передовой, но с тем, что интерпретационные решения Седаковой наиболее убедительны на сегодняшний день как для носителя, так и для любителя русской культуры, мы согласны. К сожалению, в книге Ланды не учтены наблюдения Седаковой над дантовским вдохновением И.

558), что все цели еще не достигнуты: так, переводы Седаковой не получили отклика в прессе, потому что, возможно, «сама она никогда не причисляла себя к отечественным дантологам, ограничиваясь общением с зарубежными, в основном итальянскими специалистами» (аргумент слабый, заметим, скорее можно предположить, что критики рецензируют только полные переводы) [1]. При этом для Ланды переводы Седаковой — вершина русской дантологии, благодаря умению Седаковой рефлективно учесть отечественную традицию и при этом осмыслить сложнейшие символы с учетом достижений постсекулярной теологии, герменевтики и постструктурализма, вполне на мировом уровне: «…тенденция ее исследований <…> является актуальной и для итальянской дантологии» (с. 551). Конечно, можно задать вопрос, является ли итальянская дантология передовой, но с тем, что интерпретационные решения Седаковой наиболее убедительны на сегодняшний день как для носителя, так и для любителя русской культуры, мы согласны. К сожалению, в книге Ланды не учтены наблюдения Седаковой над дантовским вдохновением И. Бродского и других русских поэтов и не проанализированы ее собственные терцины, но это могло бы стать и предметом отдельных статей.

Бродского и других русских поэтов и не проанализированы ее собственные терцины, но это могло бы стать и предметом отдельных статей.

Итак, две монографии представляют собой не просто очерки по истории русского Данте, русского Петрарки и русского перевода, составленные профессиональными филологами, распознающими нюансы переводов и нюансы жанров. Конечно, анализ Пановой, когда лавр в русской поэзии в единственном числе, а когда во множественном и что это значит, или анализ Ланды, почему у символистов, близких по идеологии, получались такие разные переводы, обогатят современную преподавательскую практику. Но гораздо важнее, что перед нами книги о том, как формировалась в России сама культура внимания к чужому слову, которое должно быть воспринято всерьез, даже если оно адаптировано, эмоционально освоено, уложено в готовые гладкие строки переводов и вариаций.

[1] Недавно вышла книга: Седакова О. Перевести Данте. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2020 (научный перевод двух песен из «Чистилища» и одной из «Рая»). Можно надеяться, что выход переводов отдельным изданием оправдает утверждение Ланды.

Можно надеяться, что выход переводов отдельным изданием оправдает утверждение Ланды.

Последний из старых, первый из новых — Гимназия Мысли

Меньше десяти лет разделяет два величайших литературных шедевра итальянского Треченто . Данте Алигьери только что написал последние песни своей Божественной комедии (1308-20), когда Петрарка, бодрый 22-летний парень, сильно убаюканный славой, которую заслужил ему великий опус своего кумира, приступил к работе над собственный проект всей жизни: его Canzoniere (1327-68) .

Эта хронологическая близость , , а также другие, заслуживающие внимания сходства могут поначалу соблазнить читателя поставить два поэтических тома рядом, как литературных звезд-сестер на небосклоне литературного возрождения XIV века, и тем не менее это значило бы игнорировать зияющую эстетическую пропасть, которая их разделяет. По стилю, содержанию и философскому замыслу они достаточно различаются, чтобы отнести их не только к разным родовым категориям, но и к разным метафизическим парадигмам.

Там, где Данте является кульминацией средневекового Weltanschauung , литературного эквивалента благочестивого Святого Аквината, Петрарка является дерзким, дальновидным гуманистом. Если Данте видит поэтическое просвещение в восхождении к Эмпиреям и купании в божественном небесном свете, то для Петрарки это восхождение на склоны горы Парнас и флирт с греческими музами.

«Божественная комедия» — это свидетельство любви Данте, точно так же, как « Canzoniere » — свидетельство Петрарки, но их представления о любви не могут быть более разными. Где Данте поклоняется девственнице Беатриче а-ля трувер двенадцатого века — издалека, никогда не осмеливаясь прикоснуться к ней или даже приблизиться к ней — Петрарка, человек-слишком человек, качается, как маниакальный маятник, для своей Лауры, между обожанием и проклятием, никогда не зная, в какой момент отдыхать.

Там, где Петрарка прославляет плотские удовольствия, Данте осуждает их. В противовес многочисленным стихам в Canzoniere , свидетельствующим о физической красоте Лауры (72, 127, 308), мы можем противопоставить Песню V Inferno , где Данте заманил «плотское» в вечный вихрь. Святой Августин, с его суровым неодобрением жизни, «живущей по плоти»[1], внимательно парит над Данте, наблюдая за каждым его движением. С другой стороны, Петрарка, похоже, выработала к нему определенный иммунитет.

В противовес многочисленным стихам в Canzoniere , свидетельствующим о физической красоте Лауры (72, 127, 308), мы можем противопоставить Песню V Inferno , где Данте заманил «плотское» в вечный вихрь. Святой Августин, с его суровым неодобрением жизни, «живущей по плоти»[1], внимательно парит над Данте, наблюдая за каждым его движением. С другой стороны, Петрарка, похоже, выработала к нему определенный иммунитет.

Данте пронизывает свой Magnum Opus всеми догматическими атрибутами схоластики тринадцатого века, которые в Paradiso (Canto X) он делает явными, вводя не менее Аквинского как первого среди отцов Церкви. Его путешествие по загробной жизни само по себе, конечно, является одной длинной аллегорией, которая указывает на очень христианское послание о спасении через caritas и Logos . Он восходит к Небесам как смиренный слуга, сознающий свое скромное место во вселенной и простирающийся перед Всевышним.

У Петрарки такого самоотречения не отмечено. Если комедия Данте « » — это путешествие паломника, то « Canzoniere » — это путешествие поэта и влюбленного. Переходя от одного сонета к другому, он не бичевал себя за свою человечность, а прославлял ее. Временами снисходительность Петрарки к слабостям человеческого существования достигает байронического уровня. В то время как он одновременно оплакивает и прославляет своих внутренних демонов, страдание становится гордой трибуной, с которой он произносит свои гуманистические речи. Он подобен анахроничному романтическому герою, который сжигает свои горести в костре и радостно танцует вокруг пламени.

Если комедия Данте « » — это путешествие паломника, то « Canzoniere » — это путешествие поэта и влюбленного. Переходя от одного сонета к другому, он не бичевал себя за свою человечность, а прославлял ее. Временами снисходительность Петрарки к слабостям человеческого существования достигает байронического уровня. В то время как он одновременно оплакивает и прославляет своих внутренних демонов, страдание становится гордой трибуной, с которой он произносит свои гуманистические речи. Он подобен анахроничному романтическому герою, который сжигает свои горести в костре и радостно танцует вокруг пламени.

Данте открывает «Божественную комедию» в своем знаменитом «диком лесу» ( selva selvaggia ), и тут же начинается темная ночь души. Дерево, конечно, готовая аллегория. Он заблудился в метафизической тьме, «заблудился» в августинском смысле, будучи совлеченным с прямого пути Бога ( diretta via ) земными искушениями. На пике своей дезориентации он натыкается на холм, над вершиной которого, кажется, ненадолго восходит солнце — символ божьего искупления. Охваченный тщетной надеждой, он спешит взобраться к свету, но его усилия по мгновенному спасению сорваны. По словам поэта Вергилия, проводника Данте по подземному миру: «Другим путем должен пойти тот, кто избежит / этой пустыни (Песнь I: 89-90). Такой великий приз, как искупление, не будет так легко дарован.

Охваченный тщетной надеждой, он спешит взобраться к свету, но его усилия по мгновенному спасению сорваны. По словам поэта Вергилия, проводника Данте по подземному миру: «Другим путем должен пойти тот, кто избежит / этой пустыни (Песнь I: 89-90). Такой великий приз, как искупление, не будет так легко дарован.

Сравните небесный мистицизм Данте с земным тоном открытия Canzoniere:

для всех способов, которыми я плачу и говорю 02 в тот, кто познал любовь через ее испытания,

в них я найду жалость и прощение. (1: 5-8)

Мольба Петрарки о прощении говорит сама за себя; там, где Данте обращается к божьему свету, Петрарка вместо этого обращается к своему ближнему. Человеческие ошибки требуют человеческого прощения. Именно здесь, в самом первом сонете, он ясно показывает свою аудиторию и, следовательно, свою цель. Он стремится через поэзию воспеть красоту и дикость человеческого опыта, и для этого ему нужен читатель, который его поймет, испытавший те испытания, о которых он говорит; человек не аскет.

Таким образом, тема Петрарки объявляется с непосредственной ясностью; это путешествие не через рай и ад, а через дворы и спальни, по улицам и рыночным площадям. Труды и триумфы души сменяются трудами сердца, разума и плоти. Его занимает человеческая, а не божественная любовь; любовь, которая вдохновляет и ранит, а не искупает вас; тот, который, по словам Джеймса Дэвидсона, «сбивает с пути вашу жизнь, лишает вас здравого смысла и лишает сна по ночам»[1]; что-то ближе к язычнику эрос чем христианская агапе .

Различие между христианами и язычниками здесь является ключевым. Если любовь Данте проста и монолитна, как fin’ amore придворных романов или неподдельная любовь бога к своему творению, то любовь Петрарки сложна и многогранна, почти политеистична по композиции. В то время как Беатрис вызывает родственные слова «блаженная», «блаженная» и даже «блаженная», Лаура получила свое имя от лавра, языческого символа мудрости и поэзии.

Беатрис далека и недоступна, как сама идеальная форма любви. Когда Данте наконец находит ее в Purgatorio (Canto XXX), о ее прибытии возвещает хор ангелов. Она появляется в «облаке цветов» ( nuvola di fiori ), а ее лицо окутывает «безупречная вуаль» ( candido vel ), не позволяющая недостойному Данте взглянуть на нее. Она молчит, кажется, целую вечность, и когда наконец соизволит заговорить, то не для того, чтобы выразить свою радость от встречи с Данте, а для того, чтобы упрекнуть его недостатки:

Он отвернулся от Истинного Пути,

преследуя ложные образы добра

которые обещают то, за что никогда полностью не платят (130-2)

9

небесный идеал, которого не может достичь ни Данте, ни любой другой человек, но к которому нужно всегда стремиться.

Петрарка, с другой стороны, никогда не знает точно, где найти свою Лауру, чтобы ликовать или проклинать ее. В стихотворении 72 он восхваляет ее глаза как эти «божественные два огня» (9).

0003 due Divine luci ), которые «ведут на небеса» ( al ciel conduce ). Через мгновение мы видим, как он проклинает то самое место, где встретил ее:

Навсегда я буду ненавидеть окно

откуда Любовь выпустила в меня тысячи стрел (86: 1-2)

В раз Петрарка погружается от блаженства в горе в одной и той же поэме:

Любовь и моя собственная удача так благословили меня

этой вышивкой из шелка и золота

что я был на вершине своей радости

когда я сказал себе: «Подумай, кто это носил!»

И никогда не вспоминается тот день

который сделал меня одновременно богатым и бедным 002 полон моего стыда и моего любовного презрения (202: 1-8)

Другим нужна только одна строфа:

Сладкий гнев, сладкое презрение, сладкое время мира,

сладкое зло, сладкое мучение и сладкая тяжесть,

сладко сказанные слова и сладко понятые,

2 сладостное бризе сейчас -А теперь сладчайшие искры! (205: 1-4)

В частности, эти последние стихи придают Петрарке вид хаотичного, расщепленного пограничника, который колеблется в оценках своей возлюбленной из одной крайности в другую, от идеализации к демонизации.

Эта «человеческая, слишком человеческая» любовь имеет гораздо меньше общего с божественным идеалом Данте, чем с трагедиями Еврипида и безумными, маниакальными персонажами греческих мифов.

Долг Петрарки перед Древними на самом деле не был секретом; его почитание Вергилия и Цицерона, в частности, граничило с идолопоклонством. В своей Coronation Oration , речи, которую он произнес в день своего прославления как поэта-лауреата в 1341 году, он говорит о задаче кузнеца в откровенно языческих терминах, как о вдохновленной «божественной энергией», которая «вливается в дух поэта»[3] – энергия, о которой идет речь, является намеком на «божественное дыхание» Цицерона[4].

Данте тоже вдохновлялся Древними, но его связь с языческой мудростью куда менее прямолинейна. В то время как одним вздохом он восхваляет их литературное чутье и ученость, другим он цокает их слепотой к христианской истине. Он выбирает Вергилия своим проводником, да, но какой именно Вергилий? С самого начала становится ясно, что это не исторически достоверная эксгумация, а христианизированный апгрейд; Вергилий Данте пульсирует теологической энергией Августина и Аквината.

В более широких аллегорических рамках комедии Вергилий представляет разум, но не так, как его описал бы Декарт. Это и есть разум, каким его представляли средневековые люди: ограниченный, подверженный ошибкам, которому нельзя доверять в вопросах высшего порядка, таких как истина, где он должен уступить место божественному слову. Местами на эту точку зрения лишь намекают. В других громко и ясно провозглашается:

Сумасшедший тот, кто мечтает научиться

разумом смертных бескрайняя орбита

Три Лица в Одной Субстанции наполняются и вращаются. ( Очищение , Песнь III)

Именно по этой причине Вергилий не может завести Данте так далеко. Одного разума недостаточно для того, чтобы кто-либо получил доступ к святейшим из тайн, чтобы «вкушать хлеб ангельский»[5]. Поскольку в своей земной жизни он поклонялся ложным богам, Вергилий не может видеть единственного истинного бога в этом.

Так, в седьмом карнизе Чистилища, чуть не дойдя до Земного Рая (Песнь XVIII), Вергилий достигает «предела [его] проницательности»[6] и, таким образом, передает Данте Беатриче, воплощение божественной любви:

И [Вергилий] мне: «Насколько разум видит,

Я могу ответить. Об остальном вы должны спросить Беатрис.

Ответ лежит в тайнах веры . (46-48)

Кстати, амбивалентный подход Данте к классическому обучению говорит о том, что он должен был решить отправить в подвешенное состояние великих поэтов древности, искусством которых он так восхищался, а не одного из более глубокие круги ада[7]. Это так называемые «добродетельные язычники», которым в свете «оставленного ими на земле знака чести» «по милости Божией даровано облегчение в аду» (9).0003 Инф. , Песнь IV, 76-78). Не в силах заставить себя осудить их прямо и зная, что он не может их искупить, Данте согласился на снисходительную золотую середину.

Можно с небольшим преувеличением сказать, что Данте — последний из старых в литературе, а Петрарка — первый из новых. «Божественная комедия» Данте — это средневековая аллегория насквозь, кульминация многовековой традиции, породившей, среди прочего, Беовульфа, романов де Труа о короле Артуре и Lais Марии де Франс. Как и в случае с его прародителями, Данте интересуется человеческой природой лишь настолько, насколько позволяет его теоцентризм. Его главное внимание сосредоточено не на человеческом, а на божественном. Или, лучше сказать, как человек должен относиться к божественному.

С появлением Петрарки произошли заметные изменения. Его Canzoniere — не аллегория, а автобиография. Это поиск поэтом бессмертия через наследие, а не искупление, рассказ о человеческой, а не о божественной славе. Если поэтический размер и структура Данте вдохновлены Богом, то Петрарка Canzoniere следует за приливами и отливами собственной жизни поэта.

Если когда-либо существовал «первый человек» эпохи Возрождения, первый человек новой Европы и, следовательно, нового Запада, то им, несомненно, должен был быть Петрарка.

[1] Город Божий, Книга четырнадцатая

[2] Греки и греческая любовь, Феникс в мягкой обложке, Лондон, 2008, стр. 15

[3] https://www.jstor.org/stable/460017?read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents, p. 1243

[4] Цицерон: Речь для Авла Лициния Архия

[5] Paradiso , Canto II

[6] Canto XXVII: 127-129

[7] Inferno , Canto IV’s Beatice and love’s

3

юная мечта?

Блог Джона об искусстве и культуре

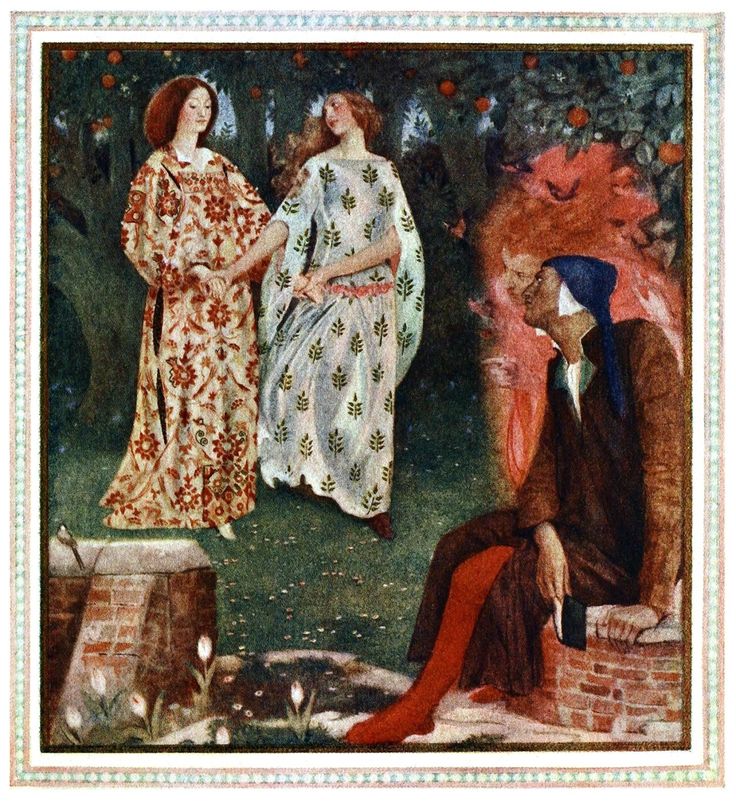

искусство, литература, поэзия, Без рубрикиБеатрис, Данте, Флоренция, Лаура, Петрах, ПетраркаГенри Холидей, Первая встреча Данте и Беатрис , Художественная галерея Уокера, Ливерпуль

Преданность раннесредневекового поэта Данте Алигьери Беатриче является одной из самых известных любовных отношений в истории.

Его вездесущность заставляет предположить, что это был роман, похожий на многие другие, например, на «Ромео и Джульетту», страстный роман, сорванный обстоятельствами или судьбой. Правда в том, что, какой бы ни была его слава, дело Данте было действительно очень странным.

Мы знаем все о Данте и Беатриче, потому что он одержимо превратил рассказ о своей любви в поэтическое пособие, La Vita Nuova, , датированный 1290-ми годами, а после смерти Беатриче он увековечил ее память в своей Divina Commedia, , завершенной в 1308 году. Тяжелый вес литературных ожиданий на самом деле покоится на самом скудном фундаменте.

Валенсия Болотова

«Юная дочь любви»

Данте родился во Флоренции в начале лета 1265 года. Беатриче родилась в январе 1266 года. Впервые они встретились в мае 1274 года, когда Беатриче исполнилось девять лет, а Данте было почти десять. Он вспоминал, что «она была одета в очень благородный цвет, чинный и нежный малиновый, с поясом и подстрижена в манере, соответствующей ее нежному возрасту».

Он сразу же страстно влюбился в нее. Он стал одержим и следовал за ней повсюду, наблюдая за ней, но только девять лет спустя, когда он гулял, он снова встретил ее лицом к лицу.

Беатрис шла с двумя пожилыми женщинами и была одета в белое. Она вежливо поприветствовала Данте, впервые разговаривая с ним, и молодой человек был так подавлен, что ему пришлось вернуться домой, чтобы прийти в себя. Там он устал от усталости и заснул. Затем последовал сон, в котором он увидел Беатриче, которую несла Любовь, закутанная в мантию и спящая ( involta in uno drappo dormendo ). Любовь разбудила девушку и заставила съесть горящее сердце Данте, после чего призрак исчез.

После этого между ними мало что произошло. Данте испытал сильные чувства, побледнел, потерял сознание и потерял дар речи, когда увидел ее, но практически ничего не сказал ей до конца их жизни. Было написано много стихов, но Беатрис и Данте вышли замуж за других. Затем, в июне 1290 года, она умерла. На самом деле Данте предвидел это несколькими месяцами ранее в другом сне или видении, в котором он был свидетелем того, как «небольшое облачко» ( nuvoletta ) было вознесено на небо ангелами.

Беатрис стала проводницей Данте через чистилище, ад и рай в «Божественной комедии», , но этот совершенно хороший человек был всего лишь выдумкой поэта. Мы почти ничего не знаем о настоящей Беатрис деи Портинари; ее личность была поглощена одержимостью Данте, в то время как его темперамент мешал им узнать друг друга.

Он видел ее как «маленькое облачко», и это все, чем она на самом деле является для нас. В возрасте девяти лет его детская страсть к ней вышла из-под контроля; они встретились во второй раз чуть больше чем детьми и так и не установили ничего похожего на взрослые отношения. Ромео и Джульетта увлечены и уничтожены своей незрелой любовью; Любовь Данте к Беатриче была подавлена его незрелостью.

Во многом это стало результатом поэтической атмосферы, в которой работал Данте. В течение предыдущего века любовная поэзия трубадуров развивалась при дворах Прованса, а затем Сицилии. Куртуазная любовь придавала большое значение поклонению знатной даме издалека (хотя в конце надеялись на реальную, физическую награду).

Когда этот стиль был принят в Италии, из него было удалено много сексуальных намеков из-за греховной связи между любовью и сексом, и он стал довольно утонченной формой искусства. Данте унаследовал это, и кажется вероятным, что его собственная личность усугубила ситуацию. «Идеальная любовь» придворных баллад применялась сверхидеалистическим юношей, становясь все более утонченной. В другом своем стихе он описал юную девушку, прекрасную и новую (« una pargoletta bella e nova» ), который посещает мир с небес. Это была Беатриче Данте, скорее ангел, чем живая, дышащая, любящая женщина.

Сэм Гейтс в роли «Алисы» Хадзиме Саватари, 1973

Лесные нимфы

Среди следующего поколения итальянских поэтов был Франческо Петрарка, известный англоговорящим как Петрарка. Его любовь к Лауре — вторая прославленная любовь средневековья, поскольку она снова была отмечена в великой поэзии. В возрасте 23 лет Петрарка впервые увидел Лауру в апреле 1327 года. Она была уже молодой женщиной и уже вышла замуж.

0003 due Divine luci ), которые «ведут на небеса» ( al ciel conduce ). Через мгновение мы видим, как он проклинает то самое место, где встретил ее:

0003 due Divine luci ), которые «ведут на небеса» ( al ciel conduce ). Через мгновение мы видим, как он проклинает то самое место, где встретил ее: Эта «человеческая, слишком человеческая» любовь имеет гораздо меньше общего с божественным идеалом Данте, чем с трагедиями Еврипида и безумными, маниакальными персонажами греческих мифов.

Эта «человеческая, слишком человеческая» любовь имеет гораздо меньше общего с божественным идеалом Данте, чем с трагедиями Еврипида и безумными, маниакальными персонажами греческих мифов.

Так, в седьмом карнизе Чистилища, чуть не дойдя до Земного Рая (Песнь XVIII), Вергилий достигает «предела [его] проницательности»[6] и, таким образом, передает Данте Беатриче, воплощение божественной любви:

Так, в седьмом карнизе Чистилища, чуть не дойдя до Земного Рая (Песнь XVIII), Вергилий достигает «предела [его] проницательности»[6] и, таким образом, передает Данте Беатриче, воплощение божественной любви:

Если когда-либо существовал «первый человек» эпохи Возрождения, первый человек новой Европы и, следовательно, нового Запада, то им, несомненно, должен был быть Петрарка.

Если когда-либо существовал «первый человек» эпохи Возрождения, первый человек новой Европы и, следовательно, нового Запада, то им, несомненно, должен был быть Петрарка. Его вездесущность заставляет предположить, что это был роман, похожий на многие другие, например, на «Ромео и Джульетту», страстный роман, сорванный обстоятельствами или судьбой. Правда в том, что, какой бы ни была его слава, дело Данте было действительно очень странным.

Его вездесущность заставляет предположить, что это был роман, похожий на многие другие, например, на «Ромео и Джульетту», страстный роман, сорванный обстоятельствами или судьбой. Правда в том, что, какой бы ни была его слава, дело Данте было действительно очень странным. Он сразу же страстно влюбился в нее. Он стал одержим и следовал за ней повсюду, наблюдая за ней, но только девять лет спустя, когда он гулял, он снова встретил ее лицом к лицу.

Он сразу же страстно влюбился в нее. Он стал одержим и следовал за ней повсюду, наблюдая за ней, но только девять лет спустя, когда он гулял, он снова встретил ее лицом к лицу.

Когда этот стиль был принят в Италии, из него было удалено много сексуальных намеков из-за греховной связи между любовью и сексом, и он стал довольно утонченной формой искусства. Данте унаследовал это, и кажется вероятным, что его собственная личность усугубила ситуацию. «Идеальная любовь» придворных баллад применялась сверхидеалистическим юношей, становясь все более утонченной. В другом своем стихе он описал юную девушку, прекрасную и новую (« una pargoletta bella e nova» ), который посещает мир с небес. Это была Беатриче Данте, скорее ангел, чем живая, дышащая, любящая женщина.

Когда этот стиль был принят в Италии, из него было удалено много сексуальных намеков из-за греховной связи между любовью и сексом, и он стал довольно утонченной формой искусства. Данте унаследовал это, и кажется вероятным, что его собственная личность усугубила ситуацию. «Идеальная любовь» придворных баллад применялась сверхидеалистическим юношей, становясь все более утонченной. В другом своем стихе он описал юную девушку, прекрасную и новую (« una pargoletta bella e nova» ), который посещает мир с небес. Это была Беатриче Данте, скорее ангел, чем живая, дышащая, любящая женщина.

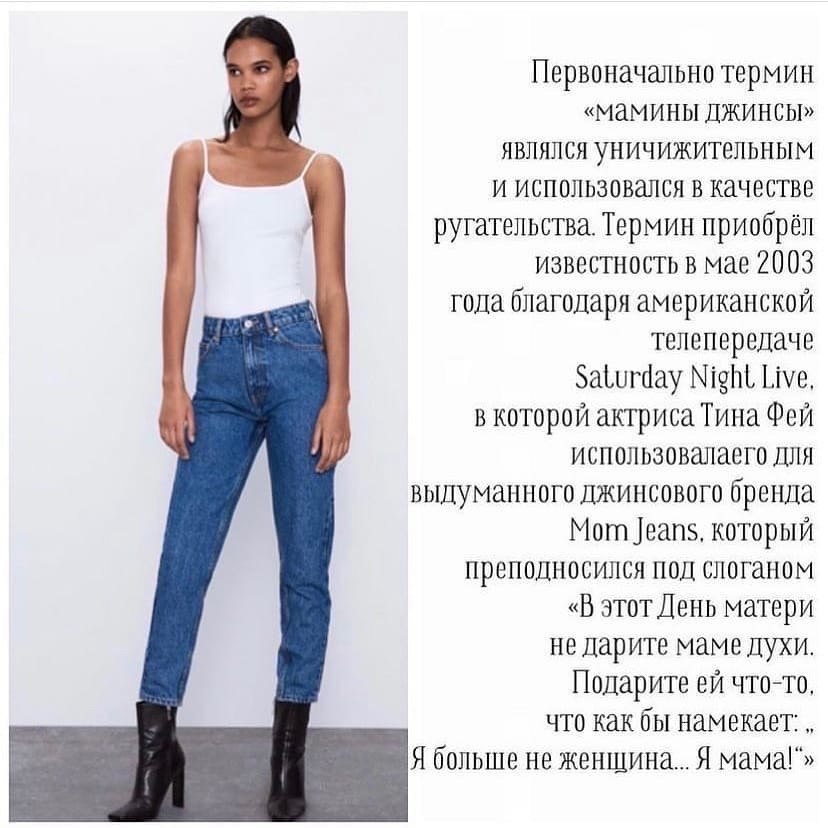

Чем отличаются джинсы мом? Стилисты разделяют брюки на несколько категорий:

Чем отличаются джинсы мом? Стилисты разделяют брюки на несколько категорий:

Однако в этом случае наверх желательно надеть что-то яркое, запоминающееся – чтобы расставить необходимые акценты. Черный – универсальный цвет, именно поэтому он есть практически у каждой девушки в шкафу. Брюки очень стильные и хорошо подойдут для офиса, если в нем нет жестких требований по дресс-коду.

Однако в этом случае наверх желательно надеть что-то яркое, запоминающееся – чтобы расставить необходимые акценты. Черный – универсальный цвет, именно поэтому он есть практически у каждой девушки в шкафу. Брюки очень стильные и хорошо подойдут для офиса, если в нем нет жестких требований по дресс-коду. Белые джинсы непрактичны, однако сразу обращают на себя внимание, где бы вы ни появились. Однако стилисты предупреждают, что подобные модели очень полнят, поэтому их рекомендуют высоким, стройным девушкам с красивой линией бедра. Если есть небольшие «лишние килограммы» то можно скрасить ситуацию, если надеть туфли на высоком каблуке. Они визуально сделают ножки стройнее и выше. Белые «мамины» брюки отлично сочетаются с яркими футболками, топами, свободными блузками.

Белые джинсы непрактичны, однако сразу обращают на себя внимание, где бы вы ни появились. Однако стилисты предупреждают, что подобные модели очень полнят, поэтому их рекомендуют высоким, стройным девушкам с красивой линией бедра. Если есть небольшие «лишние килограммы» то можно скрасить ситуацию, если надеть туфли на высоком каблуке. Они визуально сделают ножки стройнее и выше. Белые «мамины» брюки отлично сочетаются с яркими футболками, топами, свободными блузками. Часто «брюки для мам» изготавливают из прочной ткани «ретро», а манжеты закатывают. Получает дерзкий и очень смелый образ.

Часто «брюки для мам» изготавливают из прочной ткани «ретро», а манжеты закатывают. Получает дерзкий и очень смелый образ.

Они хороший вариант для тех, кто ищет, с чем носить джинсы момы зимой. Если выбирать джинсовый верх, то он будет светлее, чем низ. Исключение – светлые «момы» — к ним подойдут обычных цветов.

Они хороший вариант для тех, кто ищет, с чем носить джинсы момы зимой. Если выбирать джинсовый верх, то он будет светлее, чем низ. Исключение – светлые «момы» — к ним подойдут обычных цветов.

Благодаря такому приему ножки кажутся более длинными, а завышенная талия «не крадет» у длины ног сантиметры. «Мамины» брюки хорошо подходят женщинам 50+. Стилисты рекомендуют выбирать классические модели синего, светло-голубого цвета без рисунка, украшений, «рваных» краев. Любые «излишества» могут добавить образу излишней игривости, а для серьезных женщин это ни к чему.

Благодаря такому приему ножки кажутся более длинными, а завышенная талия «не крадет» у длины ног сантиметры. «Мамины» брюки хорошо подходят женщинам 50+. Стилисты рекомендуют выбирать классические модели синего, светло-голубого цвета без рисунка, украшений, «рваных» краев. Любые «излишества» могут добавить образу излишней игривости, а для серьезных женщин это ни к чему.

Модель объединила в себе комфорт, благодаря свободности фасона, и женственность, подчёркнутую за счёт уровня расположения пояса. Материал, при изготовлении маминых брюк, используется плотный, но мягкий. Чтобы сделать образ современным, достаточно подвернуть низ штанины.

Модель объединила в себе комфорт, благодаря свободности фасона, и женственность, подчёркнутую за счёт уровня расположения пояса. Материал, при изготовлении маминых брюк, используется плотный, но мягкий. Чтобы сделать образ современным, достаточно подвернуть низ штанины. Зачастую, модель предлагается не только в прямом варианте, но и слегка зауженном, а область бёдер имеет более отчётливый силуэт, схожий с современными герлфрендами.

Зачастую, модель предлагается не только в прямом варианте, но и слегка зауженном, а область бёдер имеет более отчётливый силуэт, схожий с современными герлфрендами.

Сделать образ ярким можно за счет обуви, украшенной необычным принтом либо нашивками. А женственность добавится босоножками с трикотажным кардиганом.

Сделать образ ярким можно за счет обуви, украшенной необычным принтом либо нашивками. А женственность добавится босоножками с трикотажным кардиганом. А вот, ботинки и ботильоны отлично дополнят образ.

А вот, ботинки и ботильоны отлично дополнят образ.

Так в чем же на самом деле разница между джинсами-бойфрендами и мамиными джинсами? А какие джинсы вам нужны в жизни? Давайте разберем его для вас.

Так в чем же на самом деле разница между джинсами-бойфрендами и мамиными джинсами? А какие джинсы вам нужны в жизни? Давайте разберем его для вас. По сути, любой стиль, который менее облегающий, чем джинсы прямого кроя, но более облегающий, чем джинсы с широкими штанинами, может подпадать под категорию бойфренда. Они также являются одними из лучших джинсов для женщин с пышными формами, которые хотят подчеркнуть свой силуэт.

По сути, любой стиль, который менее облегающий, чем джинсы прямого кроя, но более облегающий, чем джинсы с широкими штанинами, может подпадать под категорию бойфренда. Они также являются одними из лучших джинсов для женщин с пышными формами, которые хотят подчеркнуть свой силуэт. Хотя джинсы-бойфренды не такие экстремальные, они все же отходят на ту же территорию.

Хотя джинсы-бойфренды не такие экстремальные, они все же отходят на ту же территорию. Подол часто закатывают, заканчивая чуть выше щиколотки. Длинные задние карманы зрительно удлиняют и делают попу более плоской.

Подол часто закатывают, заканчивая чуть выше щиколотки. Длинные задние карманы зрительно удлиняют и делают попу более плоской. «Они также отлично смотрятся с подвернутым краем, поэтому, если они слишком длинные, просто примите их и подверните».

«Они также отлично смотрятся с подвернутым краем, поэтому, если они слишком длинные, просто примите их и подверните». Вы можете надеть большинство топов с мамиными джинсами, и стиль будет работать. Комбинация с высокой талией и зауженными штанинами создает привлекательный силуэт, и если вы неравнодушны к ностальгии по 80-м или 90-м годам,Модный тренд 0-х годов, джинсы mom — настоящий победитель.

Вы можете надеть большинство топов с мамиными джинсами, и стиль будет работать. Комбинация с высокой талией и зауженными штанинами создает привлекательный силуэт, и если вы неравнодушны к ностальгии по 80-м или 90-м годам,Модный тренд 0-х годов, джинсы mom — настоящий победитель. США | Размеры: США: 0-18 / Великобритания: 4-22 | Попробуй модную одежду с ограниченным бюджетом в этой паре выцветших джинсов-бойфрендов от скандинавского бренда одежды H&M. Выцветшая стирка и высокая посадка делают эти модели льстивыми силуэту, идеально подходящим для повседневной носки.

США | Размеры: США: 0-18 / Великобритания: 4-22 | Попробуй модную одежду с ограниченным бюджетом в этой паре выцветших джинсов-бойфрендов от скандинавского бренда одежды H&M. Выцветшая стирка и высокая посадка делают эти модели льстивыми силуэту, идеально подходящим для повседневной носки.

«Это одна из тех вещей, когда вы можете инвестировать в пару, зная, что получите от них много пользы», — говорит Имм.

«Это одна из тех вещей, когда вы можете инвестировать в пару, зная, что получите от них много пользы», — говорит Имм. Если вы обнаружите, что они кажутся вам немного тесными в области талии, возможно, вы захотите увеличить размер.

Если вы обнаружите, что они кажутся вам немного тесными в области талии, возможно, вы захотите увеличить размер. Модель из смесовой хлопчатобумажной ткани в стиле джинсовой ткани с эластичными деталями позволит вам без проблем носить ее весь день. Пара также включает размеры от 1 до 22.

Модель из смесовой хлопчатобумажной ткани в стиле джинсовой ткани с эластичными деталями позволит вам без проблем носить ее весь день. Пара также включает размеры от 1 до 22. Джинсы Mom Fit от бренда станут идеальным дополнением вашего гардероба, вдохновленным ностальгией. Джинсы с пятью карманами проходят несколько стирок и стоят менее 50 долларов. По словам бренда, джинсы маломерят, поэтому при покупке следует подумать о размере.

Джинсы Mom Fit от бренда станут идеальным дополнением вашего гардероба, вдохновленным ностальгией. Джинсы с пятью карманами проходят несколько стирок и стоят менее 50 долларов. По словам бренда, джинсы маломерят, поэтому при покупке следует подумать о размере. Согласно бренду, фасон танкетки предназначен для того, чтобы подчеркнуть ваши изгибы и придать изюминку ягодицам.

Согласно бренду, фасон танкетки предназначен для того, чтобы подчеркнуть ваши изгибы и придать изюминку ягодицам. Буквально хочу [эти] джинсы любого цвета».

Буквально хочу [эти] джинсы любого цвета». Бренд описывает их как жесткие джинсы с укороченными прямыми штанинами и обработанным подолом. Одна полезная вещь, которую следует отметить: если вы ищете более удобную посадку, Reformation рекомендует заказывать на размер больше.

Бренд описывает их как жесткие джинсы с укороченными прямыми штанинами и обработанным подолом. Одна полезная вещь, которую следует отметить: если вы ищете более удобную посадку, Reformation рекомендует заказывать на размер больше.

6 гр., Материал: золото 585, 750, Камни: бриллианты 0.187 ct. VVS1//VVS2, Изготовление: Изготовление 10-24 дня с момента заказа

6 гр., Материал: золото 585, 750, Камни: бриллианты 0.187 ct. VVS1//VVS2, Изготовление: Изготовление 10-24 дня с момента заказа Жемчуг Майорка и позолота. Люкс качество

Жемчуг Майорка и позолота. Люкс качество Чортков

Чортков Киев

Киев в стиле Шанель: серьги и подвеска. Жемчуг Майорка. Люкс

в стиле Шанель: серьги и подвеска. Жемчуг Майорка. Люкс

00

00 00

00 00

00 00

00 00

00

А в качестве бонуса идет полный контроль над сумкой, которая всегда перед глазами хозяйки: очень ценно в толпе, где могут орудовать воришки.

А в качестве бонуса идет полный контроль над сумкой, которая всегда перед глазами хозяйки: очень ценно в толпе, где могут орудовать воришки. Модные жесткие сумки 2023 года обычно имеют небольшие размеры, лаконичную форму и минимум украшений. Подобные модели отлично дополнят не только офисный костюм, но и любые повседневные аутфиты. Сумки жесткой формы всегда выглядят дорого и благородно, легко комбинируются с любой одеждой и придают образу респектабельность.

Модные жесткие сумки 2023 года обычно имеют небольшие размеры, лаконичную форму и минимум украшений. Подобные модели отлично дополнят не только офисный костюм, но и любые повседневные аутфиты. Сумки жесткой формы всегда выглядят дорого и благородно, легко комбинируются с любой одеждой и придают образу респектабельность. Если ты никак не можешь дотерпеть до осени, можно использовать декорированную мехом сумочку и летом – это будет смотреться неожиданно, но интересно.

Если ты никак не можешь дотерпеть до осени, можно использовать декорированную мехом сумочку и летом – это будет смотреться неожиданно, но интересно. Перечислим самые популярные материалы.

Перечислим самые популярные материалы.

Чаще всего в роли декоративных элементов выступают функциональные детали – карманы, пряжки, молнии, кнопки и другие застежки. Актуальные объемные модели вообще не нуждаются в украшениях, поскольку сами по себе привлекают внимание.

Чаще всего в роли декоративных элементов выступают функциональные детали – карманы, пряжки, молнии, кнопки и другие застежки. Актуальные объемные модели вообще не нуждаются в украшениях, поскольку сами по себе привлекают внимание.

Динамичные «нити» в 2023 году станут одним из главных трендов.. Если в одежде набирает обороты крупная и длинная бахрома, то в случае с сумками лучше сделать ставку на тонкие варианты в духе 1920-х. И откажитесь от больших моделей — лучше всего будут смотреться миниатюрные аксессуары.

Динамичные «нити» в 2023 году станут одним из главных трендов.. Если в одежде набирает обороты крупная и длинная бахрома, то в случае с сумками лучше сделать ставку на тонкие варианты в духе 1920-х. И откажитесь от больших моделей — лучше всего будут смотреться миниатюрные аксессуары.

Чем необычнее решение, тем более стильной получится модель.

Чем необычнее решение, тем более стильной получится модель.

Сумки, которые, кажется, прожили целую жизнь, — обычная тема, находящая отклик среди дизайнеров, и вы можете увидеть, как они оживают во всем, от мягких жатых кожаных сумок до объемных сумок через плечо. Для тех, кто хочет чего-то более первозданного, спокойная эстетика роскоши, безусловно, оставила свой след в отделе сумок, предлагая модели, в которые стоит инвестировать. сумка-корзина к холщовому ведру.

Сумки, которые, кажется, прожили целую жизнь, — обычная тема, находящая отклик среди дизайнеров, и вы можете увидеть, как они оживают во всем, от мягких жатых кожаных сумок до объемных сумок через плечо. Для тех, кто хочет чего-то более первозданного, спокойная эстетика роскоши, безусловно, оставила свой след в отделе сумок, предлагая модели, в которые стоит инвестировать. сумка-корзина к холщовому ведру. Показательный пример: сумка Ellipse от Bottega Veneta. Мягкая каплевидная форма скреплена небольшим кожаным узлом, а золотая фурнитура придает элегантность этой мягкой форме. Сложенная кожаная деталь удлиненной сумки Loewe Paseo придает ей мягкий, собранный вид, не теряя при этом своего современного вида благодаря фирменным завязкам с узлами.

Показательный пример: сумка Ellipse от Bottega Veneta. Мягкая каплевидная форма скреплена небольшим кожаным узлом, а золотая фурнитура придает элегантность этой мягкой форме. Сложенная кожаная деталь удлиненной сумки Loewe Paseo придает ей мягкий, собранный вид, не теряя при этом своего современного вида благодаря фирменным завязкам с узлами.

Это мой самый любимый аксессуар, так как они могут придать образу индивидуальность и текстуру. Невероятная сумочка — это еще и простой способ заявить о себе в моде. Я изучала тенденции сумок весной и летом 2023 года и смотрела, какие цвета, узоры, формы и текстуры представлены на рынке и на подиумах, чтобы поделиться с вами тем, какие сумки вы должны добавить в свой гардероб в этом году.

Это мой самый любимый аксессуар, так как они могут придать образу индивидуальность и текстуру. Невероятная сумочка — это еще и простой способ заявить о себе в моде. Я изучала тенденции сумок весной и летом 2023 года и смотрела, какие цвета, узоры, формы и текстуры представлены на рынке и на подиумах, чтобы поделиться с вами тем, какие сумки вы должны добавить в свой гардероб в этом году.

Смелая и насыщенная сумочка, такая как эта зеленая сумка через плечо или темно-розовая вязаная сумка, будет потрясающе смотреться рядом с более нейтральным нарядом. Эта красивая оранжевая сумка через плечо будет эффектно сочетаться с черным платьем или белыми джинсовыми брюками.

Смелая и насыщенная сумочка, такая как эта зеленая сумка через плечо или темно-розовая вязаная сумка, будет потрясающе смотреться рядом с более нейтральным нарядом. Эта красивая оранжевая сумка через плечо будет эффектно сочетаться с черным платьем или белыми джинсовыми брюками. Эта сумка через плечо Tory Burch — классическая вещь, которую я могу носить круглый год. Мне тоже нравится их сумка-ведро. Если вы не хотите тратить много денег на новый нейтральный кошелек, эта сумка с верхней ручкой — отличный выбор.

Эта сумка через плечо Tory Burch — классическая вещь, которую я могу носить круглый год. Мне тоже нравится их сумка-ведро. Если вы не хотите тратить много денег на новый нейтральный кошелек, эта сумка с верхней ручкой — отличный выбор.

Только у него одно колесо, он горит, ты горишь, все вокруг горит и ты в аду!

Только у него одно колесо, он горит, ты горишь, все вокруг горит и ты в аду! Сейчас я из тюрьмы вышел, пришел в банк без маски — и меня снова поймали и посадили в тюрьму!

Сейчас я из тюрьмы вышел, пришел в банк без маски — и меня снова поймали и посадили в тюрьму! Современный анализ показал, что эта фигура могла быть женой фотографа, стоящей спиной к камере, но даже это объяснение недостаточно убедительно.

Современный анализ показал, что эта фигура могла быть женой фотографа, стоящей спиной к камере, но даже это объяснение недостаточно убедительно. Матери обматывали узкие полоски ткани вокруг ног своих детей. В течение следующих пяти лет девочки носили полоски весь день и ночь, не снимая. По мере роста ребенка медленно менялась и форма его ступней. При этом приходилось терпеть физическую жуткую боль.

Матери обматывали узкие полоски ткани вокруг ног своих детей. В течение следующих пяти лет девочки носили полоски весь день и ночь, не снимая. По мере роста ребенка медленно менялась и форма его ступней. При этом приходилось терпеть физическую жуткую боль. в Нью-Йорке с 86-го этажа и приземлилась на лимузин, припаркованный у тротуара.

в Нью-Йорке с 86-го этажа и приземлилась на лимузин, припаркованный у тротуара. Таким образом происходило тестирование футбольного шлема.

Таким образом происходило тестирование футбольного шлема.

Однако вид лошади, несущейся головой вниз в морскую пучину внушает страх за судьбу животного.

Однако вид лошади, несущейся головой вниз в морскую пучину внушает страх за судьбу животного. Например, в 1913 году мадам Луи Бодж получила по почте своего внука, пересылка которого обошлась родителям всего в 15 центов. А миссис и мистер Савис из Пенсильвании переслали по почте свою дочь, которая обошлась им аж в 45 центов.

Например, в 1913 году мадам Луи Бодж получила по почте своего внука, пересылка которого обошлась родителям всего в 15 центов. А миссис и мистер Савис из Пенсильвании переслали по почте свою дочь, которая обошлась им аж в 45 центов. Как и история, им сопутствующая. В 1933 году фотограф и журналист Кевин Картер, находившийся в суданском городе Айод, снял маленького, истощенного мальчика по имени Конг Ньонг, который потихоньку полз за своими родителями. Те побежали к самолету за гуманитарной помощью.

Как и история, им сопутствующая. В 1933 году фотограф и журналист Кевин Картер, находившийся в суданском городе Айод, снял маленького, истощенного мальчика по имени Конг Ньонг, который потихоньку полз за своими родителями. Те побежали к самолету за гуманитарной помощью. А их на «Титанике» катастрофически не хватало. В результате выжило лишь 31,97% пассажиров и 24% от численности экипажа.

А их на «Титанике» катастрофически не хватало. В результате выжило лишь 31,97% пассажиров и 24% от численности экипажа.

Он турецкий художник и фотоманипулятор, который создает новые взгляды на мир, закрученные под разными углами. Необычная перспектива для всех.

Он турецкий художник и фотоманипулятор, который создает новые взгляды на мир, закрученные под разными углами. Необычная перспектива для всех.

Стильно и необычно.

Стильно и необычно. Это своего рода странное изображение, которое вы, вероятно, увидите здесь.

Это своего рода странное изображение, которое вы, вероятно, увидите здесь. Представьте, что вы видите это из окна своего самолета. Что случилось с самим бананом?

Представьте, что вы видите это из окна своего самолета. Что случилось с самим бананом?

Любопытные образы неожиданного, как этот удивительно странный арбуз.

Любопытные образы неожиданного, как этот удивительно странный арбуз.

Их разнообразные практики вдохновили различные последующие движения, от поп-музыки до феминистского искусства. Фотография, в отличие от живописи, создавала дополнительное ограничение — и вызов — зависимость от осязаемого мира для создания неожиданных изображений. Ниже представлены восемь фотографов-сюрреалистов, которые подняли вопросы о природе реальности, человечности и индивидуальной идентичности, запечатлев окружающий мир новыми способами.

Их разнообразные практики вдохновили различные последующие движения, от поп-музыки до феминистского искусства. Фотография, в отличие от живописи, создавала дополнительное ограничение — и вызов — зависимость от осязаемого мира для создания неожиданных изображений. Ниже представлены восемь фотографов-сюрреалистов, которые подняли вопросы о природе реальности, человечности и индивидуальной идентичности, запечатлев окружающий мир новыми способами. Ее более ранние сюрреалистические работы делают знакомые предметы странными: стулья, если смотреть сверху, отбрасывают зловещие тени; сломанная пишущая машинка напоминает разбитое насекомое; а женщина изображена в виде парящей головы. Фрагменты человеческих тел, которые она изображает, возможно, частично связаны с травмирующей историей самой Миллер; в семь лет ее изнасиловал друг семьи, и впоследствии ее отец много лет фотографировал ее обнаженной.

Ее более ранние сюрреалистические работы делают знакомые предметы странными: стулья, если смотреть сверху, отбрасывают зловещие тени; сломанная пишущая машинка напоминает разбитое насекомое; а женщина изображена в виде парящей головы. Фрагменты человеческих тел, которые она изображает, возможно, частично связаны с травмирующей историей самой Миллер; в семь лет ее изнасиловал друг семьи, и впоследствии ее отец много лет фотографировал ее обнаженной. 36 Международная выставка сюрреалистов. Прежде чем официально присоединиться к группе при поддержке Бретона и писателя Жоржа Батая, Маар создавала фотомонтажи и другие дезориентирующие изображения для модных журналов, которые предвосхищали ее прыжок в сюрреализм. Ее более поздние фотографии также демонстрируют необычные сценарии и наложения, такие как Пабло Пикассо в купальном костюме, держащий череп быка перед своим лицом. К сожалению, после того, как она стала любовницей испанского художника (и задокументировала его знаменитые Guernica, 1937, в процессе), ее карьера пошатнулась, когда он заставил ее отказаться от фотографии — меньшего средства в его глазах — для рисования.

36 Международная выставка сюрреалистов. Прежде чем официально присоединиться к группе при поддержке Бретона и писателя Жоржа Батая, Маар создавала фотомонтажи и другие дезориентирующие изображения для модных журналов, которые предвосхищали ее прыжок в сюрреализм. Ее более поздние фотографии также демонстрируют необычные сценарии и наложения, такие как Пабло Пикассо в купальном костюме, держащий череп быка перед своим лицом. К сожалению, после того, как она стала любовницей испанского художника (и задокументировала его знаменитые Guernica, 1937, в процессе), ее карьера пошатнулась, когда он заставил ее отказаться от фотографии — меньшего средства в его глазах — для рисования. Она была одним из основателей сюрреалистической группы Contre-Attaque, выступавшей против Гитлера и фашизма. Живя на оккупированных нацистами Нормандских островах во время Второй мировой войны, она и ее любовник Марсель Мур, который также был ее сводной сестрой, создавали и распространяли антинацистские листовки, за что были приговорены к смертной казни (хотя наказание так и не было приведено в исполнение). ). Присоединение к сюрреализму рано, в 19В 20-е годы Кахун также бросил вызов женоненавистничеству, гомофобии и антисемитизму внутри самой группы как гендерно-неконформный еврейский художник. Настаивая на гендерной категории «нейтральный» для себя, она создавала перформативные, протофеминистские фотографии, многие из которых были автопортретами, которые играли с идентичностью, сочетали традиционно мужские и женские атрибуты и деконструировали представление о себе.