Ответы на кроссворд АиФ 10 2017

Ответы на кроссворд АиФ 10 2017 (8 03 2017)

1 К какому сословию от рождения принадлежала актриса Любовь Орлова?

5 Белая редиска.

9 Армейская «штатная единица».

10 Пшеничная крупа с ореховыми нотками.

11 «Недремлющее око» сигнализации.

13 «Скелет головы».

18 «Излучение от камина».

19 Самая ходовая шляпа у фокусников.

21 «Печальная свирель».

22 Чем считала Джейн Остин эмоции?

24 «Свобода от забот».

28 Гарнир местности.

34 Опус визажиста.

35 В каком городе борется с преступностью киношный Робокоп?

37 Куда сослали Льва Троцкого в 1900 году?

38 «Медицинский локаут».

39 «Девичья память» на старости лет.

41 «Общая роль в кино» у Валентина Гафта с Олегом Басилашвили.

43 «Коровьи лепешки».

45 Какому классику Бенедикт Камбербэтч обязан славой и деньгами?

46 Что шарфом утепляют?

48 Его не только крутят, но и читают.

51 «Ладожский дьячок» для Сергея Есенина.

54 Кто вечно Отечеству должен?

57 Какой ученик совсем скоро покинет школьные стены?

58 Латинский синоним «чепухи», придуманный Антоном Чеховым.

59 Яство для вампира.

60 Кто разделил вместе с супругами Кюри в 1903 году Нобелевскую премию за исследование радиоактивности?

61 Строительный материал «из вулкана».

1 «Бумажная работа».

2 «Военная тягомотина».

3 Она «продолжает доставлять нам удовольствие и унижать нас до самого конца».

4 Кто из бардов «кричал шепотом»?.

6 «С ним не страшна беда».

7 Намек на время года в японском хокку.

8 Водоросли на роллы.

12 Голливудский секссимвол, построивший бассейн для своей любимой гигантской ящерицы.

14 Будущий Феникс.

15 Какой цветок «разжигает пламя» на наших дачных клумбах?

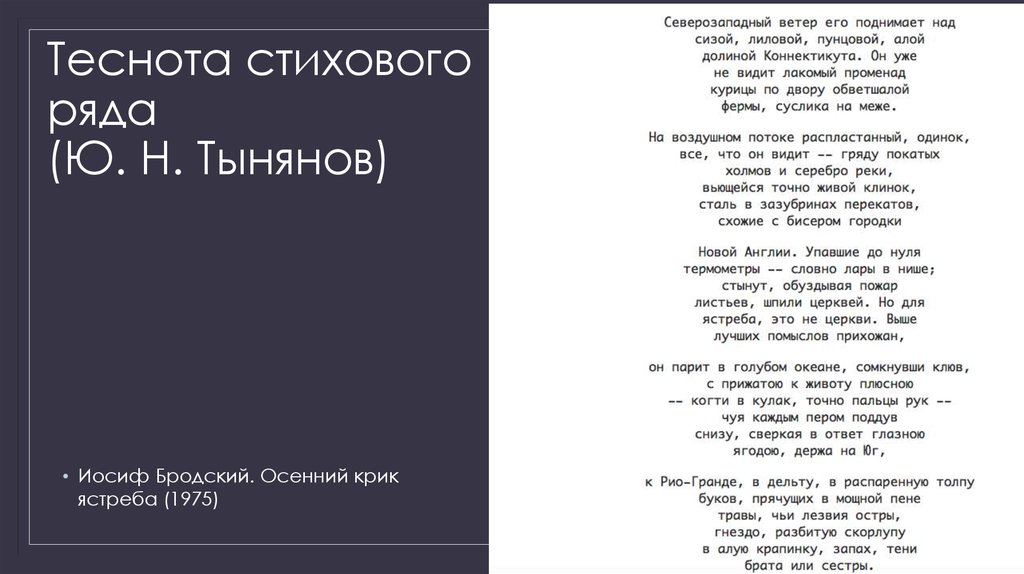

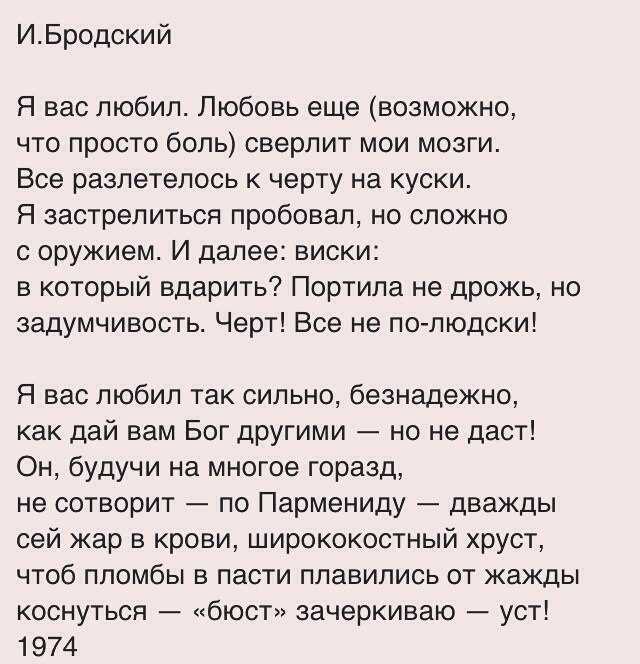

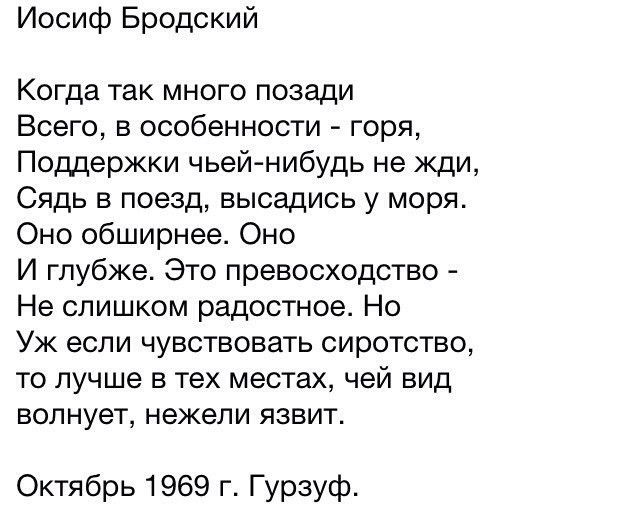

16 На чем обычно настаивал водку Иосиф Бродский?

17 Совет при патриархе.

20 Обвинитель в том, что оправдывает сердце.

23 Какой режиссер превратил Георгия Милляра в «злодея №1» советского кино?

25 Из чего делают птифур?

26 Олимпийский спорт с выходом на огневой рубеж.

27 «Тропические дебри».

29 Каменный топор.

30 Кого больше всех подозревают в «радиоактивном заговоре» против Адольфа Гитлера?

31 «Любимый зритель» Джима Керри.

32 Лакомство у сыроедов.

33 Мобильник компьютерного типа.

36 «Коллежский асессор» в русской армии.

40 Начало былины.

42 В книгах Сергея Лукьяненко ОН и ночной, и дневной, и сумеречный.

44 Кому с крестной больше повезло, чем с мачехой?

45 «Кубинский национальный» коктейль.

47 Трофей узурпатора.

49 Соперник Гамлета.

50 В какой из римских фонтанов с мировым именем за неделю туристы «кидают на счастье» больше десяти тысяч долларов, которые после передают на благотворительные цели?

52 Старт пули.

53 Коллекция оружия, развешанная по стенам дома.

55 Лейтмотив статьи.

56 Спортивная палица.

Ответы на кроссворд из Аргументы и Факты 10 2017 (8 03 2017):

1. Дворянство. 5. Дайкон. 9. Солдат. 10. Булгур. 11. Датчик. 13. Череп. 18. Тепло. 19. Цилиндр. 21. Жалейка. 22. Вздор. 24. Досуг. 28. Округа. 34. Макияж. 35. Детройт. 37. Сибирь. 38. Карантин. 39. Склероз. 41. Воланд. 43. Навоз. 45. Дойл. 46. Горло. 48. Роман. 51. Клюев. 54. Патриот. 57. Выпускник. 58. Реникса. 59. Кровь. 60. Беккерель. 61. Базальт.

21. Жалейка. 22. Вздор. 24. Досуг. 28. Округа. 34. Макияж. 35. Детройт. 37. Сибирь. 38. Карантин. 39. Склероз. 41. Воланд. 43. Навоз. 45. Дойл. 46. Горло. 48. Роман. 51. Клюев. 54. Патриот. 57. Выпускник. 58. Реникса. 59. Кровь. 60. Беккерель. 61. Базальт.

1. Делопроизводство. 2. Осада. 3. Плоть. 4. Галич. 6. Амулет. 7. Кига. 8. Нори. 12. Кейдж. 14. Пепел. 15. Флокс. 16. Кинза. 17. Синод. 20. Разум. 23. Роу. 25. Ганаш. 26. Биатлон. 27. Джунгли. 29. Рубило. 30. Геринг. 31. Зеркало. 32. Фрюер. 33. Айфон. 36. Майор. 40. Запев. 42. Дозор. 44. Золушка. 45. Дайкири. 47. Власть. 49. Лаэрт. 50. Треви. 52. Вылет. 53. Библо. 55. Тема. 56. Бита.

https://krosswordscanword.ru/otvety-na-krosswordy/aif-10-2017.htmlОтветы на кроссворд АиФ 10 2017

adminОтветы на кроссвордыкроссвордОтветы на кроссворд АиФ 10 2017 (8 03 2017)

1 К какому сословию от рождения принадлежала актриса Любовь Орлова?

5 Белая редиска.

9 Армейская «штатная единица».

10 Пшеничная крупа с ореховыми нотками.

11 «Недремлющее око» сигнализации.

13 «Скелет головы».

18 «Излучение от камина».

19 Самая ходовая шляпа у фокусников.

21 «Печальная свирель».

22 Чем считала Джейн Остин эмоции?

24 «Свобода…admin

AdministratorКроссворды, Сканворды

« Гараж, не ставший помехой Деточкину (10)

Отдел тела некоторых членистоногих »

«Ответы на кроссворды»

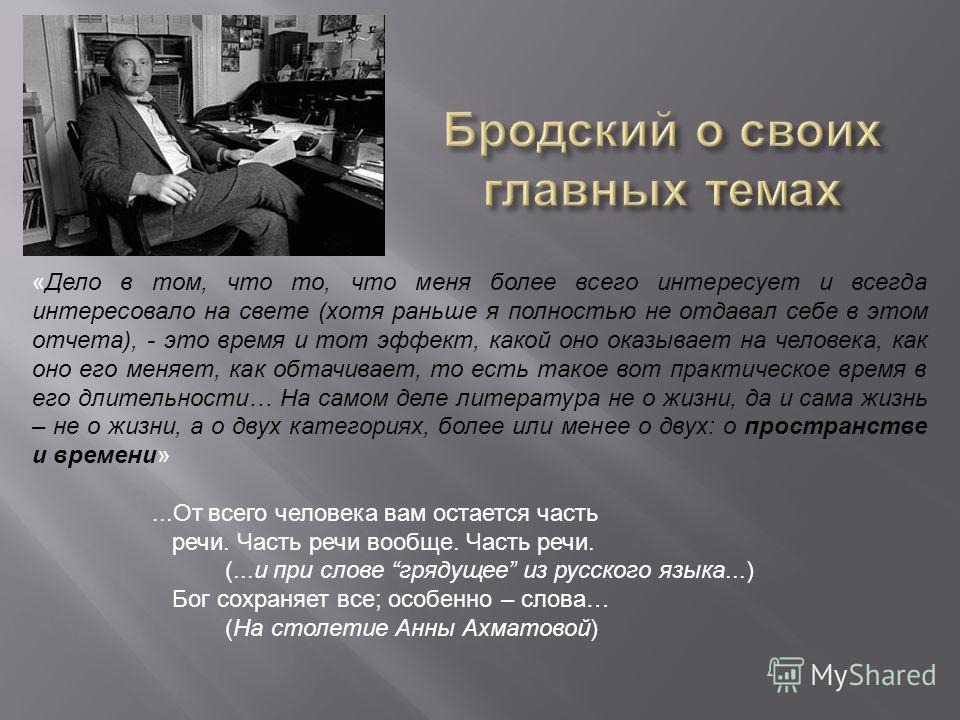

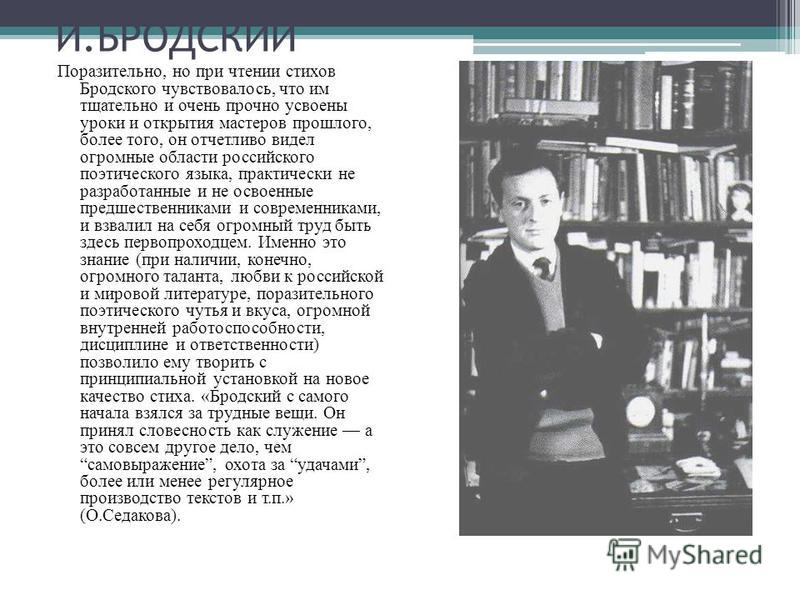

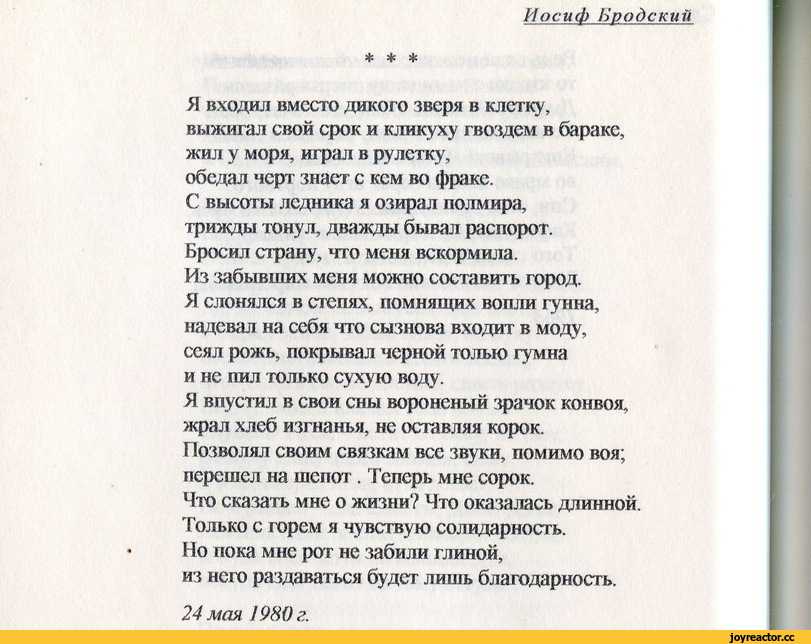

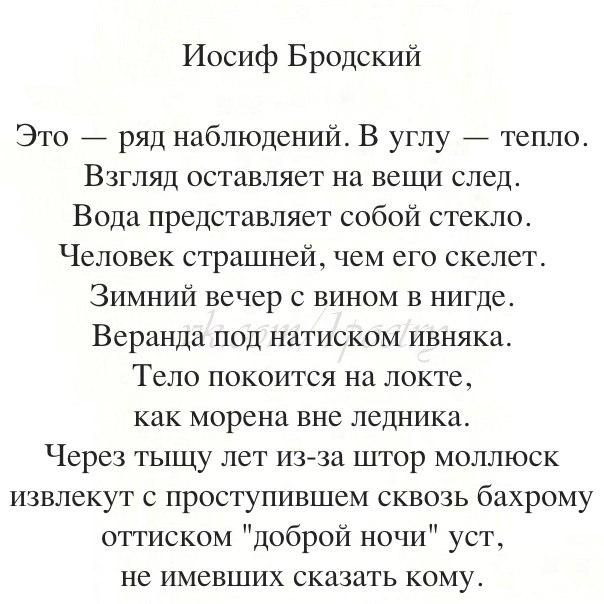

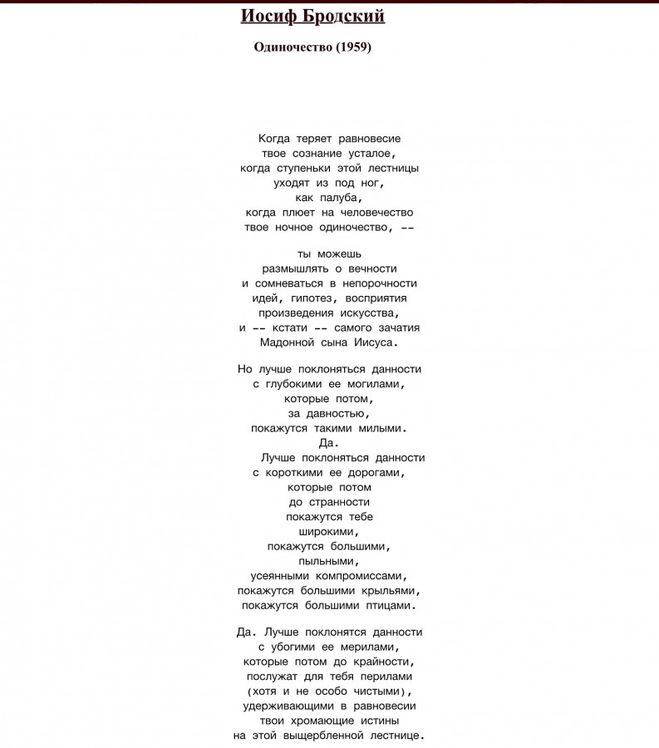

Семь слабостей Бродского – СамКульт

80 лет назад родился Иосиф Бродский. Последний Великий Поэт. Но говорить сегодня о его величии будут и без нас. Вспомним лучше, простительные слабости гения, тем более, что многие из них величественны.

+ три книги о поэте

Сигареты

Бродский все время курил. Перенес три инфаркта из-за этого, но бросать отказывался. Четвертый убил его. Курил Бродский много, до пяти пачек в день, во время преподавания в университете разрешал студентам (!) курить на лекциях. Когда, уже после инфарктов, друзья пытались образумить его, Бродский легкомысленно отвечал: «Обезьяна взяла палку и стала человеком, человек взял сигарету и стал поэтом!» И даже пример его любимого Данте не убеждал Иосифа. Он курил до последнего дня и сам себе напророчил: «Хотя — жить можно. Что херово— курить подталкивает бес. Не знаю, кто там Гончарова, но сигарета — мой Дантес».

Когда, уже после инфарктов, друзья пытались образумить его, Бродский легкомысленно отвечал: «Обезьяна взяла палку и стала человеком, человек взял сигарету и стал поэтом!» И даже пример его любимого Данте не убеждал Иосифа. Он курил до последнего дня и сам себе напророчил: «Хотя — жить можно. Что херово— курить подталкивает бес. Не знаю, кто там Гончарова, но сигарета — мой Дантес».

Алкоголь

Существует миф, что в гроб к Бродскому положили бутылку его любимого виски. Это миф, хотя выпить крепкого Бродский действительно любил. Он не пил так много, как Хэмингуэй или Ерофеев. Но грамм триста-четыреста водки за вечер выпивал запросто, в удовольствие. Даже в последний вечер, за ужином Иосиф выпил почти пол-бутылки шведской водки Absolut. Впрочем, никто не знал, что этот вечер последний. Еще сильно раньше, в Ленинграде, который Бродский называл еще и «городом цвета окаменелой водки», в литературных компаниях много пили. Иосиф, прошедший геологические экспедиции в которых пил и спирт, и тормозную жидкость и все, что угодно, мог выпить очень много и не пьянеть. Так же он не болел и с похмелья. Но сухие вина, принятые у богемы, терпеть не мог. Жаловался на изжогу. Любил виски «Бушмиллс» и простую русскую водку, про которую говорил проникновенно: «На водке просто, «Московская» она называлась, была такая бело-зеленая наклейка: ничего абстрактней представить себе, на мой взгляд, невозможно. И когда смотришь на это зеленое с белым, на эти черные буквы — особенно в состоянии подпития — то очень сильно балдеешь, половинка зеленого, а дальше белое, да? Такой горизонт, иероглиф бесконечности».

Так же он не болел и с похмелья. Но сухие вина, принятые у богемы, терпеть не мог. Жаловался на изжогу. Любил виски «Бушмиллс» и простую русскую водку, про которую говорил проникновенно: «На водке просто, «Московская» она называлась, была такая бело-зеленая наклейка: ничего абстрактней представить себе, на мой взгляд, невозможно. И когда смотришь на это зеленое с белым, на эти черные буквы — особенно в состоянии подпития — то очень сильно балдеешь, половинка зеленого, а дальше белое, да? Такой горизонт, иероглиф бесконечности».

Коты

Любовь Бродского к котам — это уже мем. Но он действительно их любил, посвящал им стихи, давал имена. «Обратите внимание — у кошек нет ни одного некрасивого движения!» — говорил Бродский. У него дома всегда жили коты, но домашними дело не ограничивалось – у соседей Анны Ахматовой по даче был огромный рыжий кот по имени Глюк – Анна Андреевна отметила его сходством с Иосифом Бродским. А сам поэт не раз говорил, что в следующей жизни хотел быть только котом. Еще одним котиком сыгравшим в жизни Бродского большую роль стал Миссисипи – его американский кот, вдвоем с которым поэт прожил большую часть жизни в США. Именно этого кота все знают по фотографиям. Рассказывают, что когда Бродский получил Нобелевскую премию, больше всего он радовался, что большинство статей было проиллюстрировано его любимой фотографией с котом. Вот этой.

Еще одним котиком сыгравшим в жизни Бродского большую роль стал Миссисипи – его американский кот, вдвоем с которым поэт прожил большую часть жизни в США. Именно этого кота все знают по фотографиям. Рассказывают, что когда Бродский получил Нобелевскую премию, больше всего он радовался, что большинство статей было проиллюстрировано его любимой фотографией с котом. Вот этой.

Венеция

Бродский похоронен в этом городе, сюда едут его поклонники. Этот город очень похож и не похож на его Ленинград, в который он так и не смог вернуться. Впервые Бродский приехал в Венецию в первый же год эмиграции, но этот город был с ним гораздо раньше. Бродский описывает «венецианский субстрат» своего российского бытия: музыка Вивальди, полузабытые романы Анри де Ренье, черно-белая пиратская копия фильма (неудачного, по мнению Бродского) Висконти «Смерть в Венеции» (по новелле не любимого Бродским Томаса Манна), случайный номер американского журнала «Лайф» с фотографией Сан-Марко в снегу, набор старых открыток, лоскут гобеленной ткани с вытканным Palazzo Ducale, дешевый сувенир — «маленькая медна гондола, привезенная демобилизованным отцом из Китая». Венеции посвящены многие строки Бродского и поэтические, и прекрасная проза. Бродский старался проводить в Венеции Рождество, а еще он любил местную кухню. Вот два венецианских адреса Бродского, именно в этих заведениях он написал «Набережную неисцелимых»: ресторан Antica Locanda Montin, (Dorsoduro 1147, Venezia, Italy 30125) и остерия Mascaron недалеко от Сан-Марко (Calle longa S.M.Formosa Venezia, Castello, 30122)

Венеции посвящены многие строки Бродского и поэтические, и прекрасная проза. Бродский старался проводить в Венеции Рождество, а еще он любил местную кухню. Вот два венецианских адреса Бродского, именно в этих заведениях он написал «Набережную неисцелимых»: ресторан Antica Locanda Montin, (Dorsoduro 1147, Venezia, Italy 30125) и остерия Mascaron недалеко от Сан-Марко (Calle longa S.M.Formosa Venezia, Castello, 30122)

Рестораны

Есть в Нью-Йорке ресторан. Называется «Русский самовар». Это не просто ресторан – там много русской водки и часто собираются культурные люди. Именно на открытие этого ресторана потратил большую часть своей Нобелевской премии Иосиф Бродский. Ресторан при жизни поэта почти прогорел, но сейчас чувствует себя вполне уверенно. Удивительно это и потому, что особым гурманом Бродский до этого и не был, предпочитая любой еде сигарету и кофе. Но это было в СССР. Удивительную метаморфозу заметил Евгений Рейн: «Рестораны Бродский ненавидел — не умел себя в них вести, и всему предпочитал пельменную, шашлычную, рюмочную, где чувствовал себя уверенно. В ресторане он комплексовал по поводу официантов, ему казалось, что все смотрят на него с подозрением и подсмеиваются, догадываясь, что денег у него нет. Тем более что часто он ходил в ресторан за чужие деньги. И хотя никто на него денег не жалел, он это очень переживал и не хотел быть вечным нахлебником и приживалой. Но потом, через годы, когда я посетил его в Америке, он стал человеком сугубо ресторанным. Чем дороже ресторан, тем охотнее он туда шел».

В ресторане он комплексовал по поводу официантов, ему казалось, что все смотрят на него с подозрением и подсмеиваются, догадываясь, что денег у него нет. Тем более что часто он ходил в ресторан за чужие деньги. И хотя никто на него денег не жалел, он это очень переживал и не хотел быть вечным нахлебником и приживалой. Но потом, через годы, когда я посетил его в Америке, он стал человеком сугубо ресторанным. Чем дороже ресторан, тем охотнее он туда шел».

Женщины

Многие исследователи считают, что Бродский был однолюб. И его первая жена — художница Марина Басманова, которой он посвятил едва ли не тысячу своих стихотворений, так и осталась главной женщиной в его жизни. Но это была несчастная любовь. За первой стадией пылкой влюбленности между Иосифом и Мариной последовало охлаждение. Бродский рванулся разбираться к ней из Москвы, когда прошел слух о ее связи с поэтом Бобышевым. Приехал, разобрался и был через несколько дней арестован за тунеядство. Получил срок. Марина, как жена декабриста, поехала за ним в ссылку в Архангельскую область. У них родился сын Андрей. Но его отчество, несмотря на протесты Бродского, Марина записала, как «Осипович», а не «Иосифович» и фамилию дала свою — Басманов. Их отношения испортились задолго до эмиграции, но Иосиф Бродский продолжал посвящать своей Марине стихи. До 1989 года.

У них родился сын Андрей. Но его отчество, несмотря на протесты Бродского, Марина записала, как «Осипович», а не «Иосифович» и фамилию дала свою — Басманов. Их отношения испортились задолго до эмиграции, но Иосиф Бродский продолжал посвящать своей Марине стихи. До 1989 года.

Тогда он познакомился со своей второй женой — Марией, итальянкой с русскими аристократическими корнями. Многие говорили, что она просто похожа на Басманову, но именно с ней Иосиф был счастлив.

Были ли в его жизни другие женщины? Да. И, скорее всего, их было немало. Но это была слабость не физиологическая, а душевная. Питерские красавицы, американские студентки, влиятельные дамы из арт-сообщества все они, наверное, подписались бы под фразой ленинградки Фриды Видгоровой: «Это был нормальный гений, – и, после паузы, – С ним было так хорошо разговаривать ночью на кухне…»

Рождество

Иосиф был евреем. На сто процентов и часто говорил об этом, но это была только его национальность. Никакой приверженности к сионизму или иудаизму он не проявлял, и верующим не был. Но хорошо знал оба Завета и был эстетически ближе к христианству, повторяя многократно, что правильнее говорить об «иудеохристианстве». Но и христианином Бродский не стал, хотя образами и сюжетами библейскими пользовался охотно, сразу вспоминается рифма: волхвы-халвы. И почти каждый год Бродский писал стихотворение на Рождество. Всего двадцать три стихотворения. Самым знаменитым из них был и будет «Рождественский романс» 1961 года: «Плывет в тоске необъяснимой, среди кирпичного надсада, ночной кораблик негасимый из Александровского сада.» Это первое стихотворение цикла. Группа «Мегаполис» написала на эти стихи чудесную песню, а сборник рождественских стихотворений, 1992 года издания, для многих остается первой и лучшей книгой Бродского. Тем же, кто любит пожестче, можно посоветовать стихотворение 1964 года, повествующее о Рождестве на Канатчиковой даче. С транквилизаторами и пытками. Бродский прошел через это. Американская часть цикла холодна и эпична. «Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе.

Но хорошо знал оба Завета и был эстетически ближе к христианству, повторяя многократно, что правильнее говорить об «иудеохристианстве». Но и христианином Бродский не стал, хотя образами и сюжетами библейскими пользовался охотно, сразу вспоминается рифма: волхвы-халвы. И почти каждый год Бродский писал стихотворение на Рождество. Всего двадцать три стихотворения. Самым знаменитым из них был и будет «Рождественский романс» 1961 года: «Плывет в тоске необъяснимой, среди кирпичного надсада, ночной кораблик негасимый из Александровского сада.» Это первое стихотворение цикла. Группа «Мегаполис» написала на эти стихи чудесную песню, а сборник рождественских стихотворений, 1992 года издания, для многих остается первой и лучшей книгой Бродского. Тем же, кто любит пожестче, можно посоветовать стихотворение 1964 года, повествующее о Рождестве на Канатчиковой даче. С транквилизаторами и пытками. Бродский прошел через это. Американская часть цикла холодна и эпична. «Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе. Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе».

Где б ты ни был, жить отныне в ней тебе».

Источники

Симус Хини и Джозеф Бродский: поэтическая дружба

Симус Хини впервые встретил Джозефа Бродского на Международном фестивале поэзии в Лондоне в июне 1972 года. Хини вспоминал: «Мое первое впечатление о нем… возраста, бросая наполовину пробные, наполовину подозрительные взгляды, какие бросает любой молодой поэт на серьезном поэтическом чтении». Хини, опубликовавший три хвалебных сборника стихов, был очарован невзрачным Бродским — невысоким, рыжеволосым, лысеющим, в русской одежде и с сильным акцентом: «Было что-то загадочное и живительное в этом белокуром, подтянутом строен мужчина в красной рубахе, родившийся [в 1940] годом позже, чем я, но уже отмеченным и вошедшим в историю».

Бродский был осужден и посажен в тюрьму за то, что объявил себя поэтом, и мог сказать вместе с Уолтом Уитменом: «Я человек, я страдал, я был там». Хини писал, что «арест и суд над Бродским советскими властями в 1960-х годах и его последующая ссылка в трудовой лагерь под Архангельском были конкретно связаны с его приверженностью поэтическому призванию — социально паразитическому призванию, по мнению обвинения. Это превратило его дело в нечто вроде международной известности и обеспечило ему немедленную известность, когда он прибыл на Запад». Он видел Бродского как легендарную девятку.0005 поэта нон грата , как мужественный воин и мученик, пожертвовавший своей свободой ради искусства: «Джозеф был своего рода поэтическим самураем, полностью бдительным, полностью обученным своему искусству, немного ослепляющим и немного Опасность. Мы слышали о его неповиновении Советам и относились к этому как к мальчишеским поступкам поэтического героя».

Это превратило его дело в нечто вроде международной известности и обеспечило ему немедленную известность, когда он прибыл на Запад». Он видел Бродского как легендарную девятку.0005 поэта нон грата , как мужественный воин и мученик, пожертвовавший своей свободой ради искусства: «Джозеф был своего рода поэтическим самураем, полностью бдительным, полностью обученным своему искусству, немного ослепляющим и немного Опасность. Мы слышали о его неповиновении Советам и относились к этому как к мальчишеским поступкам поэтического героя».

Во время написания биографии Роберта Фроста я спросил Бродского, встречался ли он с поэтом-старшим во время своего визита в Россию в августе-сентябре 1962 года, когда у Фроста была знаменитая спорная беседа тет-а-тет с Никитой Хрущевым. В письме от 11 февраля 19 г.95 Бродский с иронией и остроумием писал: «Увы, должен сообщить вам, что я не встретил Мороза в его приезде в Россию. На момент его пребывания в моем родном городе [Ленинграде] я находился за решеткой». Герой Бродского Осип Мандельштам, умерший в 1938 году от холода и голода в ГУЛАГе, заметил, что «поэзию уважают только в России — там, где за нее убивают».

Герой Бродского Осип Мандельштам, умерший в 1938 году от холода и голода в ГУЛАГе, заметил, что «поэзию уважают только в России — там, где за нее убивают».

Подобно князю, унаследовавшему престижную династию, Бродский получил наложение рук от Анны Ахматовой и вдовы Мандельштама Надежды в России и от Одена в Америке и стал сыновним продолжателем двух великих поэтических традиций. Хини отметил, что «мы все осознавали Бродского как человека момента с тех пор, как он приземлился в Австрии в качестве гостя Одена». Небрежно описывая насилие в Северной Ирландии, как если бы это была вечеринка, он предположил, «что мое выступление в Белфасте могло представлять для него [политический] интерес, поскольку к тому времени бомбежки и стрельба были в самом разгаре».

В своем влиятельном предисловии к книге Бродского « избранных стихотворений » (1973) Оден неопределенно, но с энтузиазмом назвал его традиционалистом, интересующимся «личными встречами с природой, человеческими артефактами, любимыми или почитаемыми людьми, а также размышлениями о человеческом состоянии, смерти , и смысл существования. .. Я без колебаний заявляю, что по-русски Иосиф Бродский должен быть поэтом первого порядка».

.. Я без колебаний заявляю, что по-русски Иосиф Бродский должен быть поэтом первого порядка».

Хотя Бродский был эгоистичным и драчливым, Хини восхищался его недостатками и всегда оказывал ему великое уважение и превосходство. У двух поэтов были важные общие черты. Ирландский католик и русский еврей, родившиеся с разницей в год и далекие от центров англоязычной поэзии, оба были вовлечены в жестокую политику. Их сблизил живой интерес к Данте и Донну, и оба опубликовали (вместе с Дереком Уолкоттом) свою трехстороннюю книгу.0005 Посвящение Роберту Фросту (1996).

Хини хвалил Бродского в интервью и написал дань уважения, когда он получил Нобелевскую премию. Он терпеливо переносил догматические и порой невежественные утверждения Бродского, а также его хромые английские стихи, защищал его нападки на Евгения Евтушенко и выражал сочувствие, когда умерла мать Бродского. Он написал Бродскому некролог, выступил на его панихиде, посетил его старую квартиру в Петербурге и сочинил о нем два стихотворения. Хотя Хини переводил Софокла, Вергилия, Данте, Беовульфа, ирландских поэтов, шотландского Роберта Генрисона, польских и чешских писателей, он никогда не переводил Бродского, который настоял бы на исправлении своего произведения. Эгоцентричный и саморекламный Бродский не писал о Хини. Без издания писем Бродского и тщательной биографии мы видим их дружбу только с благоговейной точки зрения Хини.

Хотя Хини переводил Софокла, Вергилия, Данте, Беовульфа, ирландских поэтов, шотландского Роберта Генрисона, польских и чешских писателей, он никогда не переводил Бродского, который настоял бы на исправлении своего произведения. Эгоцентричный и саморекламный Бродский не писал о Хини. Без издания писем Бродского и тщательной биографии мы видим их дружбу только с благоговейной точки зрения Хини.

Бродский, многолетний аутсайдер в России, был с энтузиазмом усыновлен в Америке. Его переводили такие выдающиеся поэты, как Ричард Уилбур и Энтони Хехт, и он дал шестьдесят поэтических чтений в течение первых восемнадцати месяцев в своей новой стране. Он опубликовал свою работу в New York Review of Books , был избран поэтом-лауреатом США и получил выдающиеся профессорские звания, стипендию Гуггенхайма, членство в Американской академии, премию Национального кружка книжных критиков за критику, почетные докторские степени Оксфорда. и Йель, премия Макартура и Нобелевская премия, которых Оден, которого Бродский справедливо считал бесконечно выше себя, так и не получил. Короче говоря, после смены империй он получил все награды и почести, которые американский художественный и интеллектуальный мир мог воздать поэту.

Короче говоря, после смены империй он получил все награды и почести, которые американский художественный и интеллектуальный мир мог воздать поэту.

За исключением физической красоты и успешного самоубийства (хотя однажды он и порезал себе вены), Бродский обладал всеми нелитературными качествами, которые укрепляли его репутацию. Он бросил школу в пятнадцать лет, что позволило расцвести его оригинальности, и получил необычный опыт работы геологом в Сибири. Его стихи были осуждены, подавлены и помещены в подполье в России. Он проявил мужество и стоическое неропотство как еврей, ставший жертвой советских преследований, стал легендой, когда стенограмма суда над ним была опубликована на Западе, провел время в психиатрических больницах и тюрьмах, был отправлен в суровую ссылку за Полярный круг. . Он получил трагическую власть от нескольких сердечных приступов, операций на сердце и угрозы ранней смерти. Он жил скромно, щедро помогал русским изгнанникам, был личностью подавляющей, харизматичной в речи и в сильно акцентированном бардовском распеве своих стихов. Он быстро выучил английский и много публиковался на своем новом языке. Хотя его невольное изгнание было удачным побегом, а его жизнь в Америке несравненно лучше, чем в России, он потерял свою страну, свой язык, своих родителей, своих любовников и своих детей.

Он быстро выучил английский и много публиковался на своем новом языке. Хотя его невольное изгнание было удачным побегом, а его жизнь в Америке несравненно лучше, чем в России, он потерял свою страну, свой язык, своих родителей, своих любовников и своих детей.

Как и большинство людей, Хини был глубоко впечатлен зажигательным характером Бродского и разговором, его пламенным исполнением и преподаванием. Он был блестящим оратором, который заставлял всех спешить, чтобы не отставать от его словесной пиротехники. Хини сказал, что Бродский был «как звезда, волнение, трансформер. Темп убыстрялся, когда он поступал в компанию, планка повышалась, удаль росла, подвиги становились зрелищнее… Как будто какой-то подземный кабель начал нести полное напряжение, и вся сеть зашипела… Его интеллектуальная готовность была почти дикий. Разговор достиг мгновенного вертикального взлета, и никакое замедление было невозможным… Слова были для него чем-то вроде высокого октана, и он любил, чтобы они приводили его в движение, куда бы они его ни приводили».

Но была и оговорка о штрафах за нераскаянный диктат Бродского. Он утверждал, что знает об английской поэзии больше, чем лучшие поэты, пишущие по-английски. Он был угнетен и чувствовал потребность доминировать. «Иосиф любил устанавливать законы; конечно, — согласился Хини. «Даже среди друзей он вел себя как босс-поэт; но если бы вы пользовались его уважением, он бы взял то, что вы должны были дать. Он не мог не говорить ex cathedra [или ex synagoga], теряя свой собственный талант». Бродский также имел упрямое и раздражающее слепое пятно в отношении любимого поэта Хини: «Однажды он сказал мне, что рифмы Йейтса оставляют желать лучшего, и на этом этапе я чувствовал, что он слишком далеко зашел в своей уверенности, чтобы его можно было обучить».

Хини взял название влиятельной книги Альберта Лорда «Певец сказок » (1960) о балканских бардах, которые поют свои стихи, в честь того, что Бродский получил Нобелевскую премию. Свое исполнение он сравнивал с музыкой русской балалайки: «Он привнес новую живость и серьезность в дело поэтических чтений… Как будто дали волю жесткому, толстострунному и глубоко настроенному инструменту. Были жалобы и напряжение, турбулентность и согласованность. Я никогда не был в присутствии читателя, который был бы так явно поэтом в момент чтения».

Были жалобы и напряжение, турбулентность и согласованность. Я никогда не был в присутствии читателя, который был бы так явно поэтом в момент чтения».

Бродский был вдохновляющим учителем в Мичиганском университете и колледже Маунт-Холиок, и Хини придавал положительное значение своим догматическим заявлениям: «Никто так не любил устанавливать законы, как он, в результате чего его слава учителя начала распространился, и некоторые аспекты его практики стали имитироваться. В частности, его настойчивость в том, чтобы ученики выучили и прочитали несколько стихотворений наизусть, оказала значительное влияние на школы творческого письма по всей территории Соединенных Штатов, а также его защита традиционной формы, его концентрация на вопросах размера и рифмы, а также его высокий рейтинг поэтов-немодернистов. такие как Роберт Фрост и Томас Харди, также имели общий эффект пробуждения старой поэтической памяти». К сожалению, благотворный совет Бродского не прижился, и бесконечно множащиеся курсы творческого письма поощряли самодовольный свободный стих, без технических навыков, который был не более чем «деликатной» прозой в ломаных строках. Хини мог бы добавить, что Бродский, обожавший Чеслава Милоша, пробудил англоязычный интерес к восточноевропейским писателям, которых с энтузиазмом продвигали Тед Хьюз и Филип Рот.

Хини мог бы добавить, что Бродский, обожавший Чеслава Милоша, пробудил англоязычный интерес к восточноевропейским писателям, которых с энтузиазмом продвигали Тед Хьюз и Филип Рот.

В июне 1987 года, за несколько месяцев до того, как Бродский получил Нобелевскую премию, он вступил в ожесточенную публичную полемику с Евгением Евтушенко, пожилым советским поэтом и послом культуры. Преданно защищая Бродского, Хини, который никогда бы не напал на собрата-поэта, заявил: «Он был пренебрежительным, но не распространялся об этом. Его действия говорили громче, чем его слова. Он ушел из Американской академии искусств и литературы, когда Евтушенко был избран ее членом. Когда он говорил о них, это походило на то, как Вергилий говорил с Данте о проклятых в их кругах: он велел вам наблюдать и быстро проходить мимо». На самом деле в New York Times от 20 июня, Бродский продолжал об этом и выступил с громким, довольно жестоким выпадом:

«Я не могу с чистой совестью поддерживать членство в организации, которая таким образом полностью скомпрометировала свою целостность… член истеблишмента своей страны, и он ужасно лжет о Соединенных Штатах своим русским читателям… Он бросает камни только в официально санкционированные и одобренные направления. Мне кажется неприличным и скандальным иметь его в качестве почетного члена Американской академии, как будто он представляет всех русских поэтов».

Мне кажется неприличным и скандальным иметь его в качестве почетного члена Американской академии, как будто он представляет всех русских поэтов».

Хотя Евтушенко был хорошо известен в западных литературных кругах своими стихами, посвященными советскому антисемитизму и сталинскому террору, Бродский утверждал, что «он занимал обе позиции только тогда, когда это было безопасно».

Как обычно, Бродский не представил никаких доказательств своего нападения и оспаривания права Академии избирать своих членов. Поскольку Бродский царствовал в Америке, Евтушенко не «представлял всех русских поэтов», а его стихи, осуждающие антисемитизм и сталинский террор, уж точно не были «официально санкционированы и одобрены». Хотя Бродский, по словам Хини, занимал возвышенную вергилианскую позицию, его мотивы, а также аргументы были сомнительными.

Хотя Евтушенко был просоветским, а не антисоветским, как Бродский, он был грозным соперником. Высокий красивый сибиряк был ярким, театральным и популярным исполнителем. Автор «Бабьего Яра» (1961) о расправе над евреями на оккупированной нацистами Украине имел международную известность. У двух темпераментных русских были ожесточенные личные, поэтические и политические ссоры, и Бродский назвал его саморекламой, лакеем и дерьмом. Бродский был выслан из России; Евтушенко восхищались и в России, и в Америке. Ревнивый и пренебрежительный, Бродский хотел быть единственным благородным и превосходным русским поэтом и ведущим кандидатом на Нобелевскую премию в том году. Как Александр Поуп сказал о Джозефе Аддисоне, Бродский был «подобно турку, у трона не было соперников».

Автор «Бабьего Яра» (1961) о расправе над евреями на оккупированной нацистами Украине имел международную известность. У двух темпераментных русских были ожесточенные личные, поэтические и политические ссоры, и Бродский назвал его саморекламой, лакеем и дерьмом. Бродский был выслан из России; Евтушенко восхищались и в России, и в Америке. Ревнивый и пренебрежительный, Бродский хотел быть единственным благородным и превосходным русским поэтом и ведущим кандидатом на Нобелевскую премию в том году. Как Александр Поуп сказал о Джозефе Аддисоне, Бродский был «подобно турку, у трона не было соперников».

В отличие от этого сарказма, Хини описал близкие по духу, вдохновляющие вечера в Бостоне с Бродским и Дереком Уолкоттом, когда трое поэтов преподавали в Массачусетсе и еще не выиграли то, что Хемингуэй назвал «шведским делом»: в вашей первой клике в качестве молодого поэта со всей вашей первоначальной жадностью к товарам и сплетням поэзии мгновенно освежились. Стихи цитируют, а поэтов хвалят или порицают экстравагантно; обменялись анекдотами; рассказывали анекдоты; но за всем этим подшучиванием и весельем скрывался в каждом из нас аппетит старателя к следующему стихотворению, которое мы могли бы написать сами. Мы были в восторге от компании друг друга, и это поддерживало в каждом из нас важнейший законодатель стандартов».

Мы были в восторге от компании друг друга, и это поддерживало в каждом из нас важнейший законодатель стандартов».

Хини и Бродский снова встретились в Ирландии в начале 1988 года, вскоре после того, как Бродский получил блестящий приз в Стокгольме. Тогда он был менее воинственным и более конфиденциальным в отношении своей постоянно далекой семьи. Хини заметил, что «устье реки Лиффи очень напомнило Джозефу набережные Санкт-Петербурга, и он более интимно, чем раньше, говорил о своей семье и своей первой жизни в России. Я не имею в виду, что он делился секретами, просто его нежность и потеря были более очевидными, более готовыми раскрыться».

Несколькими годами ранее, в июне 1983 года, Хини отправил Бродскому письмо с соболезнованиями в связи со смертью его матери, которую ему не давали видеть, когда она умирала: «Пришел внезапный шок. Я никогда не принимал во внимание, что твои родители все это время были рядом с тобой. Я по глупости предположил, что твое духовное состояние. .. одиночества и запредельности было каким-то абсолютным состоянием.

.. одиночества и запредельности было каким-то абсолютным состоянием.

Хини видел Роберта Лоуэлла всего за шесть дней до его смерти 19 сентября.77 лет, и последний раз встречался с Бродским в Нью-Йорке в январе 1996 года, за три недели до его смерти. (Не стал ли он суеверным?) Хорошо осознавая свой поэтический гений, Бродский отказывался заботиться о себе должным образом. Хини вспоминал, что «дорогой, неустрашимый и находящийся под угрозой исчезновения Джозеф» был в ужасном состоянии и обречен на скорую смерть: «Он выглядел ужасно, сгорбленный, бледный, запыхавшийся, все еще курящий, и мы, конечно, знали, что у него было тяжелое сердечное состояние. очень плохо: он не мог устроиться за [обеденным] столом, просто входил и выходил между сигаретами… Хотя я знал, что он жил под угрозой, хотя я знал, что он перенес несколько операций шунтирования и видел с в моих собственных глазах состояние, в котором он находился, что-то во мне просто отказывалось рассматривать его смерть как неминуемую возможность». Он просто не хотел терять своего драгоценного друга.

Он просто не хотел терять своего драгоценного друга.

Некролог Хини о Бродском появился в газете New York Times 3 марта 1996 года. Он вспоминал «пламенную и порывистую чувствительность Бродского», его редкое сочетание блеска и сладости. Вспоминая свои «общие секреты» в Ирландии, Хини сказал, что их дружба была похожа на встречу с конрадианцем, «делящим секреты». Он также заметил, что, поскольку Бродский, несмотря на слабое сердце, всегда казался несокрушимым, «друзьям было трудно признать, что он в опасности. Интенсивность и смелость его гениальности плюс явное возбуждение от того, что он был в его компании, не позволяли вам думать об угрозе его здоровью… Говорить о нем в прошедшем времени кажется оскорблением самой грамматики». Вторя фразе «ваш дар пережил все это» в элегии Одена о Йейтсе, Хини заметил с поразительным сравнением: «Печать — это то, что мы имеем о нем сейчас, и он выживет за ее черными линиями, в ритме его поэтического размера или его прозы». аргументы, как пантера Рильке, вышагивающая за черной решеткой».

На следующей неделе Хини прочитал позднюю поэму Бродского «Подъем» в соборе св. Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Сначала Бродский просыпается с надеждой на нежном рассвете от крылатых существ, облаков, солнца, неба и океанского восклицания:

Птицы знакомятся с листьями.

Наемные работники закатывают рукава.

В кирпичной зловонной общаге просыпаются мальчики

, залитые спермой.

Чрезвычайно сжатое и запутанное стихотворение затем становится мрачным, когда поэт стоически, без утешения, сталкивается с суровой реальностью человеческого существования. Он заканчивается четырьмя сильными односложными словами, которые перекликаются с фразой Роберта Фроста «Nothing Gold Can Stay». Бродский заключает:

ни с чем не мириться, чью

компанию мы не можем потерять

укрепляет скалы и — довольно быстро —

сердца. Но камни выдержат.

Непонятно, почему Хини выбрал это гномическое стихотворение и поняли ли его зрители.

Как заметил Деннис О’Дрисколл, английские стихи Бродского «могут быть лингвистически запутанными, синтаксически запутанными, совершенно неверно оцененными, не говоря уже о ритмической неубедительности». В июне 2003 года, читая и читая лекции в Санкт-Петербурге, Хини посетил Дом Ахматовой на Фотанке и квартиру семьи Бродских — совершенно «торжественный, сладкий, скорбный, незабываемый момент».

В июне 2003 года, читая и читая лекции в Санкт-Петербурге, Хини посетил Дом Ахматовой на Фотанке и квартиру семьи Бродских — совершенно «торжественный, сладкий, скорбный, незабываемый момент».

Хини написал два стихотворения о Бродском. Первая, «Lauds and Gauds for a Laureate» о молитвах и торжествах, представила чтение Бродского в Американском репертуарном театре в Кембридже, штат Массачусетс, 15 февраля 1988 года. Вместо обычного формального и фамильярного изложения стихотворение походило на остроумное пролог к пьесе, написанной с множеством офф-рифм (горячих слов/гласности) в балладном стиле Роберта Бёрнса. В поэме упоминаются Сталин и Большой Брат Оруэлла, Шекспир и Уолкотт, а также любимый образ Хини — «землекоп, работающий против времени».

Хини сказал, что стихотворение возникло из выступления Бродского «о том, как он однажды бросил вызов властям исправительно-трудового лагеря в Сибири, отказавшись остановиться, когда они сочли, что одно из его наказаний затянулось. Ему дали задание расколоть бревна, но когда они указали, что он сделал свое дело, Джозеф отказался сложить топор и продолжал и продолжал, раскалывая и раскалывая, в ярости от нелепости, обнажая ее своим чрезмерность. На мой взгляд, этот топор перепутался с замечанием Кафки о том, что «книга должна быть топором для замерзшего моря внутри нас». Позже Хини объяснил, что «муза Бродского была, по сути, детектором лжи».

Ему дали задание расколоть бревна, но когда они указали, что он сделал свое дело, Джозеф отказался сложить топор и продолжал и продолжал, раскалывая и раскалывая, в ярости от нелепости, обнажая ее своим чрезмерность. На мой взгляд, этот топор перепутался с замечанием Кафки о том, что «книга должна быть топором для замерзшего моря внутри нас». Позже Хини объяснил, что «муза Бродского была, по сути, детектором лжи».

Но инструмент Джозефа — не лопата.

Топор со льдом на лезвии

Больше нравится ему.

Он раскалывает замерзшее море внутри

И потом, Ты солгал! Ты соврал! Ты соврал!

Звенит эхо.

Хини также вспоминает их памятную встречу в Дублине:

В Ирландии, на стене гавани,

Среди судоходных путей и всего

Эти чайки и олуши,

Джозеф, я не забуду тот день

Мы провели в прошлом году в Дублин Бэй

Обсуждение сонетов.

Последняя строфа напрямую обращается к нетерпеливой публике, когда Бродский волшебным образом появляется на сцене, чтобы выпустить джинна из бутылки своего славянского искусства:

Так пусть ваши ожидания трепещут

Теперь эти реальные присутствия собираются

И огни приглушаются,

Когда они раскопайте кувшины и щелкните

Замки настежь открываются на славянском

словесном кладе поэта.

Элегия Хини о Бродском, «Audenesque» (2001), представляет собой блестящее и остроумное проявление силы, использующее семисложные рифмованные куплеты из третьей части «Памяти У. Б. Йейтса» Одена:

Земля, прими почетного гостя:

Уильям Йейтс похоронен:

Пусть лежит ирландский корабль

Опустошенный от своей поэзии.

Йейтс и Бродский оба умерли 28 января: Йейтс в 1939 году, Бродский в возрасте пятидесяти пяти лет в 1996 году. Адаптируя некоторые памятные фразы Одена, Хини передает живую и привлекательную личность Бродского. Он повторяет застывшие от ледоруба образы из «Лаудов и Гаудов» и упоминает Архангельск, где Бродский отбывал подневольные работы. Как и в стихотворении Одена, ледяная погода соответствует состоянию умершего поэта:

Дублинский аэропорт замёрз в морозе,

Трупное окоченение в твоей груди…

Лед архангельской силы,

Лед этого сурового двуликого месяца,

Лед, как у Данте в глубоком аду

Сердце замораживает колодец.

Затем Хини оживляет Бродского воспоминаниями об их дружбе, когда они читали чтения в Амхерсте. Бродскому бы понравилась корявая рифма первого двустишия:

Перечная водка, которую вы произвели

Однажды в западном Массачусетсе

С чтением, которое должно начаться

Согрел мой дух и сердце.

Освобожденный от гнета России, где он был политзаключенным, Бродский радовался

Неполиткорректно

Анекдоты про секс и секту,

Все против шерсти,

Пьянство, курение как паровоз.

Повторяя «поезд» в следующей строке, Хини также вспоминает, что они поменяли направление возвращения Ленина на Финляндский вокзал в Петроград:0067 Обмен рукописями и остротами,

Мы оба любим щелкать кнутами.

В мягком упреке Хини заметил, что в самодовольных особенностях английского стиха Бродского «английское ухо натыкается на фонетический элемент, одновременно одушевленный и искаженный… некоторая метрическая странность, особенно в вопросе enjambment»:

Нагромождение застрявших анджамбов

Пока ты поднимался выше вершины,

Нос в воздухе, ступня на пол,

Ревущий английский, как машина.

Хини увидел, что хитрый и идеалистичный Бродский обладал грозным умом, эрудицией и интуицией. Он проявил абсолютную веру в высшую ценность великого искусства и точно показал, «что делает все предприятие поэзии таким ценным для нашего вида».

Разговор с Томасом Венцловой — Музыка и литература

Долгое время признанный одним из самых значительных литовских писателей и крупной фигурой в мировой поэзии, Томас Венцлова остается менее известным на английском языке по сравнению с такими друзьями и современниками, как Анна Ахматова, Борис Пастернак, Иосиф Бродский и Чеслав Милош. Автор более двадцати пяти книг на литовском, русском и английском языках, Томас Венцлова родился в Клайпеде, Литва, в 1937 году.56 г. он участвовал в литовском и советском диссидентских движениях и был одним из пяти членов-основателей Литовской Хельсинкской группы. Вынужденный эмигрировать в 1977 г., он продолжил свою диссидентскую деятельность, а с 1990 г. снова играет важную роль в культурной жизни Литвы. Лауреат многих наград, Венцлова является важным европейским голосом за культуру и толерантность.

Лауреат многих наград, Венцлова является важным европейским голосом за культуру и толерантность.

В последующем разговоре с поэтом, эссеистом и переводчиком Эллен Хинси Венцлова обсуждает некоторые из его ранних влияний, трудности письма в условиях советской литовской цензуры и поэзию как сопротивление. Этот разговор взят из Magnetic North: Conversations with Tomas Venclova/Ellen Hinsey (Университет Рохстера/Boydell and Brewer, 2017) и немного сокращен по длине.

Стихотворение Эллен Хинси «Вырезано в коре» из ее будущего сборника The Illegal Age (Arc Publications, 2018) представляет собой навязчивую коду, поднимающую темы сопротивления и выносливости Magnetic North .

Эллен Хинси: Весной 1972 года вам разрешили издать единственный том — ваш единственный официально разрешенный сборник стихов в Советской Литве, Знак речи —

Томас Венцлова: За этот период ситуация с цензурой несколько улучшилась. После 1968 г. царила атмосфера «заморозки», но были и неожиданные колебания в линии партии, которые должным образом отражались в редакционной политике Литовского государственного издательства. Экспериментальный стих до поры до времени разрешался (или благосклонно игнорировался), особенно если он обладал «жизнеутверждающим», т. е. оптимистическим, качеством или имел фольклорный характер. Обычно требовался «локомотив»: самое первое стихотворение в книге начинающего автора должно было с должным энтузиазмом упоминать Ленина или Фиделя Кастро (а лучше и того и другого). Все согласились с этим требованием, которое было невысказанным или обсуждалось только наедине между редактором и автором. Для меня это было исключено. После моего опыта с моей научной книгой я презирал систему и имел достаточно уважения к поэзии, чтобы отвергнуть эти «правила игры». Кстати, перед Бродским стояла похожая дилемма. После ссылки в СССР готовили книгу его стихов, но Евтушенко сказал ему, что нужен «локомотив» — произведение о Ленине или, по крайней мере, о великом русском народе.

После 1968 г. царила атмосфера «заморозки», но были и неожиданные колебания в линии партии, которые должным образом отражались в редакционной политике Литовского государственного издательства. Экспериментальный стих до поры до времени разрешался (или благосклонно игнорировался), особенно если он обладал «жизнеутверждающим», т. е. оптимистическим, качеством или имел фольклорный характер. Обычно требовался «локомотив»: самое первое стихотворение в книге начинающего автора должно было с должным энтузиазмом упоминать Ленина или Фиделя Кастро (а лучше и того и другого). Все согласились с этим требованием, которое было невысказанным или обсуждалось только наедине между редактором и автором. Для меня это было исключено. После моего опыта с моей научной книгой я презирал систему и имел достаточно уважения к поэзии, чтобы отвергнуть эти «правила игры». Кстати, перед Бродским стояла похожая дилемма. После ссылки в СССР готовили книгу его стихов, но Евтушенко сказал ему, что нужен «локомотив» — произведение о Ленине или, по крайней мере, о великом русском народе. У Бродского было стихотворение о людях и их языке, и неплохое (Ахматова им восхищалась), которое, пожалуй, можно было бы истолковать как «патриотическое» и потому придерживающееся официальной линии. [Мой друг, физик] Ромас Катилиус убедил его, что это было бы жестом капитуляции. Бродский отказался включить его в книгу; впоследствии он был отклонен издателем. К моему удивлению, Знак Речи появился без обязательного «локомотива» или «громоотвода» — возможно, первый подобный случай в советской Литве, а возможно, и во всем Советском Союзе.

У Бродского было стихотворение о людях и их языке, и неплохое (Ахматова им восхищалась), которое, пожалуй, можно было бы истолковать как «патриотическое» и потому придерживающееся официальной линии. [Мой друг, физик] Ромас Катилиус убедил его, что это было бы жестом капитуляции. Бродский отказался включить его в книгу; впоследствии он был отклонен издателем. К моему удивлению, Знак Речи появился без обязательного «локомотива» или «громоотвода» — возможно, первый подобный случай в советской Литве, а возможно, и во всем Советском Союзе.

Вы ранее публиковались под псевдонимом в небольших самиздатских изданиях, в том числе Понтос Аксенос (1958) и Московские стихи

Pontos Axenos был тонким брошюра из десяти или двенадцати стихотворений, типичный самиздат предприятие, напечатанное Eglutė, издательством кухонных столов, о котором я упоминал ранее, чьим Spiritus Movens была Наташа Трауберг. Я до сих пор вижу желтую обложку книги, мягкую бумагу и бледный машинописный текст. Оглядываясь назад, я должен был бы назвать его Axenos Pontos , так как этот порядок слов более распространен в греческом языке. Насколько я помню, я использовал полупсевдоним Андрюс Рачкаускас (Андрюс — мое второе имя, а Рачкаускас — моя фамилия по материнской линии). Было выпущено четыре или пять экземпляров, и один или два из них были быстро конфискованы КГБ. Не знаю, сохранились ли экземпляры. Этот том тоже был «первым», а именно первым неофициально изданным сборником стихов в Советской Литве, но никогда не выходил за пределы узкого круга.

Я до сих пор вижу желтую обложку книги, мягкую бумагу и бледный машинописный текст. Оглядываясь назад, я должен был бы назвать его Axenos Pontos , так как этот порядок слов более распространен в греческом языке. Насколько я помню, я использовал полупсевдоним Андрюс Рачкаускас (Андрюс — мое второе имя, а Рачкаускас — моя фамилия по материнской линии). Было выпущено четыре или пять экземпляров, и один или два из них были быстро конфискованы КГБ. Не знаю, сохранились ли экземпляры. Этот том тоже был «первым», а именно первым неофициально изданным сборником стихов в Советской Литве, но никогда не выходил за пределы узкого круга.

Axenos pontos , «негостеприимное море», так древние греки называли Черное море.

В начале своей истории греки называли Черное море «негостеприимным», так как боялись пересекать его. Позже оно стало euxeinos pontos , «гостеприимным морем», когда греческая колонизация распространилась вдоль крымских и кавказских берегов. Для меня название имело сильный гомеровский подтекст. С ранней юности я читал Гомера, особенно Одиссея— в основном в хорошем литовском переводе Иеронимаса Ралиса или в великолепном русском переводе Василия Жуковского; Я также читаю части в оригинале, благодаря урокам, которые мне дал мой дедушка. Одиссей стал не просто одним из моих любимых героев, а своего рода личным мифом. Я присоединяюсь к мнению, что значительная часть жизненных моделей определяется такими личными мифами, которые возникают в годы становления (у Бродского, кстати, это был менее популярный эпический герой — Эней). Я вынашивал идею — одно время распространенную в Литве, — что Одиссей мог побывать на Балтийском море, что стало частью нашей традиции, и я даже написал об этом стихотворение, один из двух текстов об Одиссее, появившихся в Понтос Аксенос .

Для меня название имело сильный гомеровский подтекст. С ранней юности я читал Гомера, особенно Одиссея— в основном в хорошем литовском переводе Иеронимаса Ралиса или в великолепном русском переводе Василия Жуковского; Я также читаю части в оригинале, благодаря урокам, которые мне дал мой дедушка. Одиссей стал не просто одним из моих любимых героев, а своего рода личным мифом. Я присоединяюсь к мнению, что значительная часть жизненных моделей определяется такими личными мифами, которые возникают в годы становления (у Бродского, кстати, это был менее популярный эпический герой — Эней). Я вынашивал идею — одно время распространенную в Литве, — что Одиссей мог побывать на Балтийском море, что стало частью нашей традиции, и я даже написал об этом стихотворение, один из двух текстов об Одиссее, появившихся в Понтос Аксенос .

Но моя настоящая страсть к классическому миру началась в университете: мои лучшие студенческие часы я провел в старом здании, выходящем окнами на мощеный двор и окна квартиры, где когда-то жил Адам Мицкевич. После этого были мои поездки на Кавказ (с Ромасом Катилиусом) и в Крым. Я воспринимал оба этих места как продолжение древнегреческого мира (которым они и были). В Армении мы нашли подлинный греческий храм, и я мог своими руками потрогать его обшарпанные рельефы — более сильного впечатления сам Парфенон произвести на меня не мог. В то же время я начал читать [Осипа] Мандельштама, который никогда не был в Греции (или Риме, если уж на то пошло), но лучше всех воспринимал древность через те же линзы Кавказа и Крыма.

После этого были мои поездки на Кавказ (с Ромасом Катилиусом) и в Крым. Я воспринимал оба этих места как продолжение древнегреческого мира (которым они и были). В Армении мы нашли подлинный греческий храм, и я мог своими руками потрогать его обшарпанные рельефы — более сильного впечатления сам Парфенон произвести на меня не мог. В то же время я начал читать [Осипа] Мандельштама, который никогда не был в Греции (или Риме, если уж на то пошло), но лучше всех воспринимал древность через те же линзы Кавказа и Крыма.

Мое поколение разделяло общее убеждение, что у нас есть задача, которую нужно выполнить. Цепь культурной памяти была разорвана и нуждалась в восстановлении. Для этого нам пришлось восстановить наши устои: это был лучший способ преодолеть пагубное наследие советской власти. Таким образом, Pontos Axenos состоял в основном из стихов на античные (и даже догомеровские) темы — направление, которому я продолжал следовать в течение нескольких лет после этой первой попытки написать поэтическую книгу.

В разрезе Советской Литвы, Pontos Axenos также может иметь политические последствия —

Еще до Pontos Axenos, я написал несколько подчеркнуто политических стихов. Оба успел опубликовать в официальной печати, что свидетельствует отчасти об их слабости, отчасти о неграмотности литовской цензуры. Однако я не включил их в Pontos Axenos. «Негостеприимное море» можно, конечно, понимать и как «враждебную систему». Однако я имел в виду общее чувство отчуждения, разделяемое многими молодыми мужчинами и женщинами в этом возрасте, независимо от того, где они жили.

Прежде чем мы продолжим разговор о других стихах, я хотел бы спросить о поэтическом вдохновении. В своей книге Надежда против надежды Надежда Мандельштам говорит, что для поэтов «слуховые галлюцинации» — это повторяющаяся профессиональная опасность, и что Осип Мандельштам переживал поэтическое вдохновение как музыкальную фразу, настойчиво звучащую в ушах. Замечали ли вы заранее какие-либо особые ощущения, которые предвещали начало стихотворения?

Замечали ли вы заранее какие-либо особые ощущения, которые предвещали начало стихотворения?

Я не очень музыкальный человек. Мое воображение больше зрительное, чем слуховое: я восхищаюсь (и, надеюсь, понимаю) архитектурой и живописью, а Баха, Генделя и Перселла люблю прежде всего за то, что они напоминают мне архитектуру. Таким образом, феномен слуховой галлюцинации, описанный Надеждой Мандельштам, доходит до меня не столько, сколько музыкальные фразы sensu stricto , а скорее как ритмические единицы, которые также могут быть поняты в пространственных терминах. Но да, я испытываю настойчивое и навязчивое, даже надоедливое чувство чего-то постоянно повторяющегося и требующего освободительного усилия. Ему часто предшествует общее чувство беспокойства и приступ плохого настроения. В юности я научился понимать это как сигнал: «Идет стихотворение».

В период, предшествующий публикации Знак речи , как вообще проходили этапы написания стихотворения? Стихи возникли сразу или в течение длительного периода времени? Была ли в их композиции узнаваемая закономерность?

Как правило, мои самые ранние стихи были короткими, состояли из нескольких четверостиший (обычно шестнадцать строк) и обычно сочинялись за один день. Вслед за акмеистами и молодым Пастернаком (а также Генрикасом Радаускасом, который был их поклонником) я стремился к эпиграмматичности — разумеется, с ограниченным успехом. Позже, в период Москва Стихи , эта структура была дополнена массой технических новшеств (в том числе верлибров с прозаическими вставками), которые я несколько наивно считал противоядием от соцреализма. Эти стихи, многие из которых, к счастью, не сохранились, граничили с непостижимостью; тем не менее я стремился к тому, чтобы они были краткими и афористичными. Марина Цветаева, парадигматический поэт-афорист, однажды сказала, что все стихотворение нужно писать ради его последней строчки. Что ж, я придумал свой вариант формулы Цветаевой: стихотворение должно быть написано ради его последнего четверостишия — и его вводная строка (которая в моем случае была самой сложной и часто приходилась на самый конец процесса написания).

Вслед за акмеистами и молодым Пастернаком (а также Генрикасом Радаускасом, который был их поклонником) я стремился к эпиграмматичности — разумеется, с ограниченным успехом. Позже, в период Москва Стихи , эта структура была дополнена массой технических новшеств (в том числе верлибров с прозаическими вставками), которые я несколько наивно считал противоядием от соцреализма. Эти стихи, многие из которых, к счастью, не сохранились, граничили с непостижимостью; тем не менее я стремился к тому, чтобы они были краткими и афористичными. Марина Цветаева, парадигматический поэт-афорист, однажды сказала, что все стихотворение нужно писать ради его последней строчки. Что ж, я придумал свой вариант формулы Цветаевой: стихотворение должно быть написано ради его последнего четверостишия — и его вводная строка (которая в моем случае была самой сложной и часто приходилась на самый конец процесса написания).

В те годы я вообще стихи производил не за письменным столом, а во время долгих прогулок по пустынным переулкам Вильнюса или Москвы. Этот метод работы в равной степени относился и к переводу, о чем я упоминал ранее в отношении моего первого перевода стихотворения Ахматовой. Во время ходьбы мои шаги соответствовали навязчивому ритму «слуховой галлюцинации», которая постепенно кристаллизовалась в ямбические, анапестические и другие метрические узоры. Точно так же в моем сознании начинали кружиться смутные сочетания слов, меняясь местами и, наконец, кристаллизуясь в звуковые паттерны, рифмы, образы и строки (желательно, но не обязательно, начиная с последнего четверостишия). Обычно у стихотворения была некая общая идея (вроде «октябрьского пейзажа», «короткой любовной встречи» или «река Лета»), которая прояснялась в процессе. Поскольку я обычно мычал и мычал во время таких прогулок, это, возможно, способствовало моей репутации «слегка расстроенного» человека среди (к счастью, немногочисленных) людей, которых я встречал на своем пути. Я записал стихотворение только после того, как оно было закончено в моей голове. Позже будут исправления и изменения (которые могут занять недели или месяцы).

Этот метод работы в равной степени относился и к переводу, о чем я упоминал ранее в отношении моего первого перевода стихотворения Ахматовой. Во время ходьбы мои шаги соответствовали навязчивому ритму «слуховой галлюцинации», которая постепенно кристаллизовалась в ямбические, анапестические и другие метрические узоры. Точно так же в моем сознании начинали кружиться смутные сочетания слов, меняясь местами и, наконец, кристаллизуясь в звуковые паттерны, рифмы, образы и строки (желательно, но не обязательно, начиная с последнего четверостишия). Обычно у стихотворения была некая общая идея (вроде «октябрьского пейзажа», «короткой любовной встречи» или «река Лета»), которая прояснялась в процессе. Поскольку я обычно мычал и мычал во время таких прогулок, это, возможно, способствовало моей репутации «слегка расстроенного» человека среди (к счастью, немногочисленных) людей, которых я встречал на своем пути. Я записал стихотворение только после того, как оно было закончено в моей голове. Позже будут исправления и изменения (которые могут занять недели или месяцы).

Анна Ахматова считала традиционный поэтический прием неотъемлемой частью любого ценного произведения. Ты рано начал писать сестины, сапфики и использовать сложные метрические формы —

В юности традиционная поэтическая техника была для меня так же естественна, как дыхание. В Литве классические рифмованные строфы по образцу ямба, хорея и им подобных были введены Майронисом в конце 19 века. Он сделал все возможное, чтобы устранить силлабическое стихосложение в литовском стихе, которое было получено из польских образцов. Стихи Майрониса оказались чрезвычайно влиятельными, потому что, согласно изречению Одена, он писал хорошо. К тому же его стихосложение лучше приспособлено к внутреннему строю литовского языка. Майронис брал пример с Пушкина и Шиллера. Моя голова была полна этими традиционными схемами, так как я знал наизусть сотни литовских и русских стихов, и большинство, если не все, были написаны соответственно Майронисом и Пушкиным, иногда с небольшими вариациями. Наконец, что не менее важно, эти схемы использовал и мой отец, который восхищался Майронисом и переводил Пушкина.

Наконец, что не менее важно, эти схемы использовал и мой отец, который восхищался Майронисом и переводил Пушкина.

Были и другие причины, по которым я предпочитал традиционные рифмованные строфы. Как мы только что говорили, я твердо верил, что нити памяти, разорванные жестокими историческими событиями, должны быть собраны заново. Это означало обращение к старым топосам и мифическим мотивам, а также к традиционным формам. На наш взгляд, они представляли гармонию — и, следовательно, ценность — среди нашего хаотического мира, лишенного таких ценностей. Мы многому научились в этом отношении у Ахматовой. Далее, наш культ Мнемозины, богини памяти, был и культом мнемоники: ахматовская Реквием был выучен наизусть небольшой группой людей, а затем гораздо позже воссоздан на бумаге слово за словом и буква за буквой. Это было бы намного сложнее, если бы Реквием был написан свободным стихом. Стихи редко пишутся в таких экстремальных условиях, как разгар сталинского террора, но эта связь между формой и этосом, между формой и победой над невзгодами была знаменательна для всего нашего поколения.

Так мы ценили акмеистов, мастеров поэтического ремесла, над футуристами, чья эстетика состояла в основном из эпатаж и разрушение. Позже, когда мы немного выучили английский и французский языки, мы предпочли Фроста Паунду, а Валери сюрреалистам. Окружающий нас мир был неустойчив и катастрофичен, но наиболее эффективным художественным приемом было не имитировать этот хаос, а заключить его в формальные рамки.

Постепенно, однако, я также пришел к пониманию опасностей традиционных поэтических приемов: если их неправильно использовать, они могут привести к клише и повторениям, которые заглушают смысл. Власть это тоже понимала и эксплуатировала по-своему: они использовали такие формы для манипулирования или «дисциплины» человеческого сознания. Половина поэзии социалистического реализма написана безупречными четверостишиями; другая половина использовала квазимодернистские лозунги в плохой имитации Маяковского. Пытаясь избежать этих ловушек, я все чаще стал использовать разнообразные и неожиданные формы. Один метод заключался в нарушении метрического рисунка путем добавления или пропуска слогов — метрическая «замена» в английском языке — метод, хорошо известный многим литовским (и русским) поэтам начала двадцатого века; другой заключался в использовании сложных строфических моделей. Время от времени я также использовал верлибр . Однако, как правило, эти последние стихи содержали еще скрытые узоры, видимые, быть может, только мне, но тем не менее до некоторой степени ограничивавшие их беспорядочность.

Один метод заключался в нарушении метрического рисунка путем добавления или пропуска слогов — метрическая «замена» в английском языке — метод, хорошо известный многим литовским (и русским) поэтам начала двадцатого века; другой заключался в использовании сложных строфических моделей. Время от времени я также использовал верлибр . Однако, как правило, эти последние стихи содержали еще скрытые узоры, видимые, быть может, только мне, но тем не менее до некоторой степени ограничивавшие их беспорядочность.

Не могли бы вы сказать о сходстве названия вашей книги Знак речи с названием переведенного сборника Иосифа [Бродского], изданного несколько лет спустя под названием Часть речи ?

[Сценарист и журналист] Пранас Моркус предложил название Metelinga для моей книги. Metelinga был литовским искажением латинского nota linguae : знак наказания, который учителя вешали на шею ученикам, говорящим по-литовски вместо обязательного польского (или позже русского). «Ты говоришь на каком-то неподходящем поэтическом языке, поэтому этот титул был бы для тебя чудесным», — сказал Пранас. Однако у такого названия не было шансов пройти цензуру из-за его политического подтекста. Поэтому я перевел латиницу как Знак речи (что соответствовало, кстати, и моему интересу к семиотике, науке о знаках). Жозеф одобрил название, хотя в шутку предложил также название Vodka (пародия на Alcools Гийома Аполлинера), так как все мы пили довольно сильно. Когда в 1977 году Бродский опубликовал свой « Часть речи », я спросил его: «Это отсылка к моему названию?» Он ответил: «Да, есть».

«Ты говоришь на каком-то неподходящем поэтическом языке, поэтому этот титул был бы для тебя чудесным», — сказал Пранас. Однако у такого названия не было шансов пройти цензуру из-за его политического подтекста. Поэтому я перевел латиницу как Знак речи (что соответствовало, кстати, и моему интересу к семиотике, науке о знаках). Жозеф одобрил название, хотя в шутку предложил также название Vodka (пародия на Alcools Гийома Аполлинера), так как все мы пили довольно сильно. Когда в 1977 году Бродский опубликовал свой « Часть речи », я спросил его: «Это отсылка к моему названию?» Он ответил: «Да, есть».

Таким образом, с самого начала ваша работа представляла собой особую вселенную. В своем эссе «Поэзия как форма сопротивления действительности» Иосиф Бродский сказал, что ваша поэзия представляла собой альтернативу окружавшей вас советской действительности.

Думаю, Бродский имел в виду не просто советскую действительность, а действительность как таковую. Правда, советская действительность была мрачнее большинства. После кошмара лагерей и казней, от которого мы пытались пробудиться (цитируя Стивена Дедала, чей опыт был мягче нашего), нас ждало уродливое и однообразное настоящее, не обещавшее дальнейших перемен. Нас окружал абсурд. И это была только часть — одна из худших частей, по правде говоря — хаоса и вздора жизни. Поэзия — и искусство в целом — была способом противостоять этому хаосу, сдерживать его. Это имело и политические последствия. Политика, рассматриваемая с этой точки зрения, была чем-то преходящим (даже если в повседневной жизни приходилось делать достойный выбор). С другой стороны, было бы преувеличением или даже искажением утверждать, что мы совершенно аполитичны в своей работе. Душная советская атмосфера, усугубляемая самодовольной дерзостью властей, вызывала не только пренебрежение, но обиду и негодование, которые не могли не найти своего выхода в наших стихах.

Правда, советская действительность была мрачнее большинства. После кошмара лагерей и казней, от которого мы пытались пробудиться (цитируя Стивена Дедала, чей опыт был мягче нашего), нас ждало уродливое и однообразное настоящее, не обещавшее дальнейших перемен. Нас окружал абсурд. И это была только часть — одна из худших частей, по правде говоря — хаоса и вздора жизни. Поэзия — и искусство в целом — была способом противостоять этому хаосу, сдерживать его. Это имело и политические последствия. Политика, рассматриваемая с этой точки зрения, была чем-то преходящим (даже если в повседневной жизни приходилось делать достойный выбор). С другой стороны, было бы преувеличением или даже искажением утверждать, что мы совершенно аполитичны в своей работе. Душная советская атмосфера, усугубляемая самодовольной дерзостью властей, вызывала не только пренебрежение, но обиду и негодование, которые не могли не найти своего выхода в наших стихах.

Одним из приемов сопротивления в ваших стихах был процесс «фильтрации». В вашем творчестве этого периода чувствуется, что человеческая сфера с ее обычным набором действий и предприятий (за исключением дружбы) настолько деформировалась, что уже не заслуживает места в подлинном поэтическом высказывании.

В вашем творчестве этого периода чувствуется, что человеческая сфера с ее обычным набором действий и предприятий (за исключением дружбы) настолько деформировалась, что уже не заслуживает места в подлинном поэтическом высказывании.

Это правда. Все опосредованное государством или советским обществом было фальшивым. Определенный уровень неаутентичности присущ любому обществу, но в Советском Союзе он достиг крайних пределов. Дружба — и любовь, которая является (или должна быть) дружбой со второй властью — давала единственную твердую почву. Во многих восточноевропейских странах сети дружбы со временем выкристаллизовались в «альтернативное общество», сыгравшее важную роль во время системных изменений 80-х годов. Но это был медленный процесс, и в Литве «альтернативное общество» почти до самого конца состояло из маленьких островков.

Ахматова часто говорит о том, как советский период отнял у людей шанс прожить свою судьбу. В вашей «Поэме о памяти» и в других местах вы размышляете о «таком недостатке подлинной судьбы…»

В своей великолепной поэме, пятой «Северной элегии», Ахматова говорит обо всем, в чем ей было отказано из-за обстоятельства ее эпохи. Тем не менее она заявляет, что, возможно, сделала все возможное в единственной оставшейся ей жизни. Я был ошеломлен этими гордыми словами. Естественно, наши ситуации были несопоставимы, но в «Поэме о памяти» я пытался понять, как «сделать все возможное».

Тем не менее она заявляет, что, возможно, сделала все возможное в единственной оставшейся ей жизни. Я был ошеломлен этими гордыми словами. Естественно, наши ситуации были несопоставимы, но в «Поэме о памяти» я пытался понять, как «сделать все возможное».

Иногда этот подход «отфильтровывания» в вашем раннем творчестве приводит к такому радикальному сокращению, что кажется, что поэт может прибегнуть только к надежным константам времени, природы, элементов и факта погоды. —

Природа, несомненно, была неотъемлемым атрибутом нашего неопределенного и неподлинного мира. Здесь снова вспоминается Пастернак. Он был, пожалуй, величайшим поэтом погоды за всю историю литературы (он утверждал, что долг автора — сначала изобразить погоду на месте действия, а уж потом описывать все остальное). Ливни, метели, летний зной и грозы часто были в его стихах значительнее любого другого предмета или факта. Можно сказать, что непрекращающееся движение природы представляло для него, как это ни парадоксально, неподвижную архимедову точку, которая давала ему силы. «Знак речи » — не без влияния Пастернака — использует аналогичный подход (не говоря уже о том, что стихийный мир — сама по себе увлекательная и сложная тема, особенно для молодого поэта).

«Знак речи » — не без влияния Пастернака — использует аналогичный подход (не говоря уже о том, что стихийный мир — сама по себе увлекательная и сложная тема, особенно для молодого поэта).

Все это создает в вашем раннем творчестве поэтическую среду, напоминающую платоновскую вселенную, наполненную абсолютами. Я думаю, однако, что это исказило бы его специфику. Есть что-то совершенно прагматичное в стихийных явлениях, остающихся в ваших стихах. Чувствуется, что это отражение того факта, что тирания — по крайней мере пока — не смогла испортить периодическую таблицу природного мира или погоду —

Меня поразила довольно комичная сцена в солженицынском « Один день Ивана Денисовича », где титульный герой сообщает властям, что солнце больше не будет в зените в полдень. Он с презрением думает про себя: «Как будто солнце повинуется их указам!» Эта бессмысленная сцена указывает на очевидное: указы не могут изменить естественные процессы. Что ж, это дает хоть какую-то надежду.

Время, с другой стороны, является более сложным вопросом; как вы писали в своем эссе «Чеслав Милош: отчаяние и благодать», «тоталитаризм… прежде всего угрожает временным измерениям человечества; если мы хотим иметь будущее, у нас должно быть прошлое».

Тиранические режимы двадцатого века поддерживали себя эсхатологическими мифами (тенденция, продолженная современными режимами, делающими акцент на национализме). Идеальное и счастливое будущее понималось как продолжение счастливого настоящего, в лучшем случае с небольшими изменениями. Между тем прошлое нужно было постоянно очищать, в соответствии с оруэлловскими заветами. Время должно было остановиться: в шестидесятые-семидесятые мы все еще жили где-то в районе 1945 года, и нам не полагалось знать ни меняющийся мир за пределами наших границ, ни мир, предшествовавший нашему. Одной из главных забот моего поколения было восстановление нормального прошлого и, следовательно, нормального будущего.

Тем не менее, все эти вещи, которые мы обсуждали, указывают на нечто чудесное в человеческих способностях. Это то, что, несмотря на все усилия тирании и идеологической обработки, люди все еще могут чувствовать, что вещи «вышли из строя» — и что-то в их духе заставляет их искать истину —

Это то, что, несмотря на все усилия тирании и идеологической обработки, люди все еще могут чувствовать, что вещи «вышли из строя» — и что-то в их духе заставляет их искать истину —

Возможно, есть трансцендентный элемент человеческого природа, которая заставляет нас стремиться к истине. В конечном счете усилия Большого Брата — какими бы успешными они ни казались — неспособны подавить инстинкт свободы. Но это трудно доказать — в это можно только верить: здесь мы выходим за пределы проверяемого мышления и граничим с теологией. И все же я хотел бы еще раз подчеркнуть огромную роль литературы в этом процессе. Вся качественная литература предоставляет читателю образцы и идеи, которые позволяют ему или ей — возможно, не систематически, но достаточно часто — противостоять ложным доктринам. Поэзия, в частности, каким-то таинственным образом связана с этикой; и поэтическая дисциплина к стойкости духа. Многие поэты, включая Збигнева Герберта и Ахматову, а также ее протеже Иосифа Бродского, настаивали на том, что отказ поддаться злу — это прежде всего вопрос вкус . Я был того же мнения.

Я был того же мнения.

Однако все это не достигается без жертв. Осенью 1972 года, всего через полгода после выхода в свет Знак речи , произошло значительное затягивание идеологической сети. В стихотворении «Зимний диалог» вы говорите о том, как бывают моменты, когда скудно то, что можно положительно утверждать, но тем не менее нужно дорожить:

«Этот век обходится без

Знак; есть просто статистика». «Гравитация

Смерть сковала человека, растение и вещь,

Но из семени и жертвы прорастают ростки,

3

2 И не все кончено

2 , или я так думать.» [1]

Таким образом, человеческое качество упорства также становится важным компонентом личной и поэтической этики. Или как вы описали в «Поэме о друзьях», посвященной Наташе Горбаневской и написанной после 1968 демонстрация против вторжения в Чехословакию на Красной площади: «А тех, кто жив, выбирает туман, / Опустевшие дома, путешествия вдаль, / Их оружие — стойкость, воздержание от речи» —

В этот период он казалось, что ход событий управляется законами грубой силы, то есть статистикой. Сила слова и человеческая солидарность были нашими средствами противостоять этому, даже если это означало тюрьму или ссылку, как это было со многими моими друзьями. Речь — или, по крайней мере, молчаливый отказ лгать — была стержнем их существования. Я попытался передать это в самом названии своей книги.

Сила слова и человеческая солидарность были нашими средствами противостоять этому, даже если это означало тюрьму или ссылку, как это было со многими моими друзьями. Речь — или, по крайней мере, молчаливый отказ лгать — была стержнем их существования. Я попытался передать это в самом названии своей книги.

[1] Перевод Дианы Сенешаль.

* * *

Вырезано в коре

Эллен Хинси критика, литературная биография, интервью и работы о Вильнюсе . Его стихи переведены более чем на двадцать языков. Венцлова был удостоен многочисленных наград, в том числе Литовской национальной премии, премии двух наций (которую он получил вместе с Чеславом Милошем), премии «Новая культура Новой Европы», Международной премии поэзии Циньхай, Premio Capri и Премия Петрарки. Его работы на английском языке включают 9.

Эллен Хинси опубликовала восемь сборников стихов, эссе, диалогов и художественных переводов.