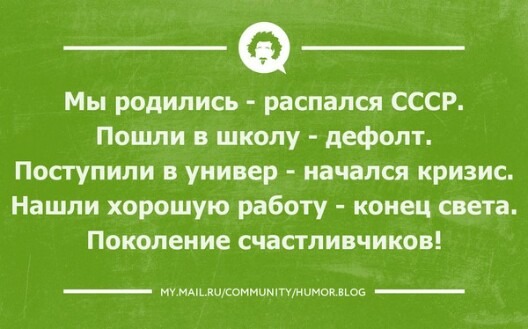

Сила и слабость «поколения перемен»: кто такие дети 90-х и чем они отличаются от других

О поколении, росшем в «лихие 90-е», говорят все больше. Сегодня его представители вступили в пору зрелости, строят карьеры, занимают влиятельные посты. Но западные эксперты недоумевают: почему первое постсоветское поколение, выросшее на либеральных ценностях, успешно вписавшееся в современную Россию, протестует меньше, чем сегодняшняя молодежь.

Недостатки классификаций

В западной классификации дети 90-х попадают в разряд миллениалов, то есть людей, родившихся в период с 1980 по 2000 год. В целом это поколение характеризуют как спокойное, неконфликтное, индивидуалистическое, привыкшее к комфорту и благополучию. Они обласканы родителями, поэтому не видят смысла конфликтовать с ними и бунтовать; неагрессивны и осторожны, поскольку с детства были защищены от любых видов опасности; привыкли к одобрению и удобствам; эгоистичные и непривыкшие к ответственности.

Однако россиянам очевидно, что это описание подходит скорее для тех, кто рос в нулевые годы и позже, но явно не для людей, чье детство пришлось на последнее десятилетие прошлого века. К слову, в российских источниках прямо отмечается, что «потрясения конца 80-х — начала 90-х внесли свои коррективы в воспитание рожденных тогда детей, поэтому многие социологи полагают, что наши „миллениумы“ начинаются примерно с 1989 года рождения».

К слову, в российских источниках прямо отмечается, что «потрясения конца 80-х — начала 90-х внесли свои коррективы в воспитание рожденных тогда детей, поэтому многие социологи полагают, что наши „миллениумы“ начинаются примерно с 1989 года рождения».

Согласно другой классификации, ориентированной на Россию, к поколению Х относятся дети, рожденные в 1965–1985 годы, а к поколению Y (миллениалам) — рожденные в 1985–2000 годы. При этом первые характеризуются как индивидуалистичные, ориентированные на материализм и карьеру и разочаровавшиеся в советских ценностях, а вторые — как еще более индивидуалистическое, но вместе с тем толерантное поколение, стремящиеся к путешествиям, саморазвитию и свободе. Это поколение называют непуганым, выросшим в условиях стабильности, то есть близким к западному представлению о миллениалах.

Очевидно, что даже такая классификация не выделяет детей 90-х в отдельную категорию, более того, довольно схематично «рассортировывает» их по разным возрастным группам. Дети 90-х тоже очень разные, и сходство между ними наблюдается скорее не в жизненных приоритетах, а в бессознательных установках. Попробуем описать некоторые черты тех, чье детство попало на «лихое десятилетие», и объяснить, почему поколение next не оправдало надежды Запада.

Дети 90-х тоже очень разные, и сходство между ними наблюдается скорее не в жизненных приоритетах, а в бессознательных установках. Попробуем описать некоторые черты тех, чье детство попало на «лихое десятилетие», и объяснить, почему поколение next не оправдало надежды Запада.

Свобода и конформизм

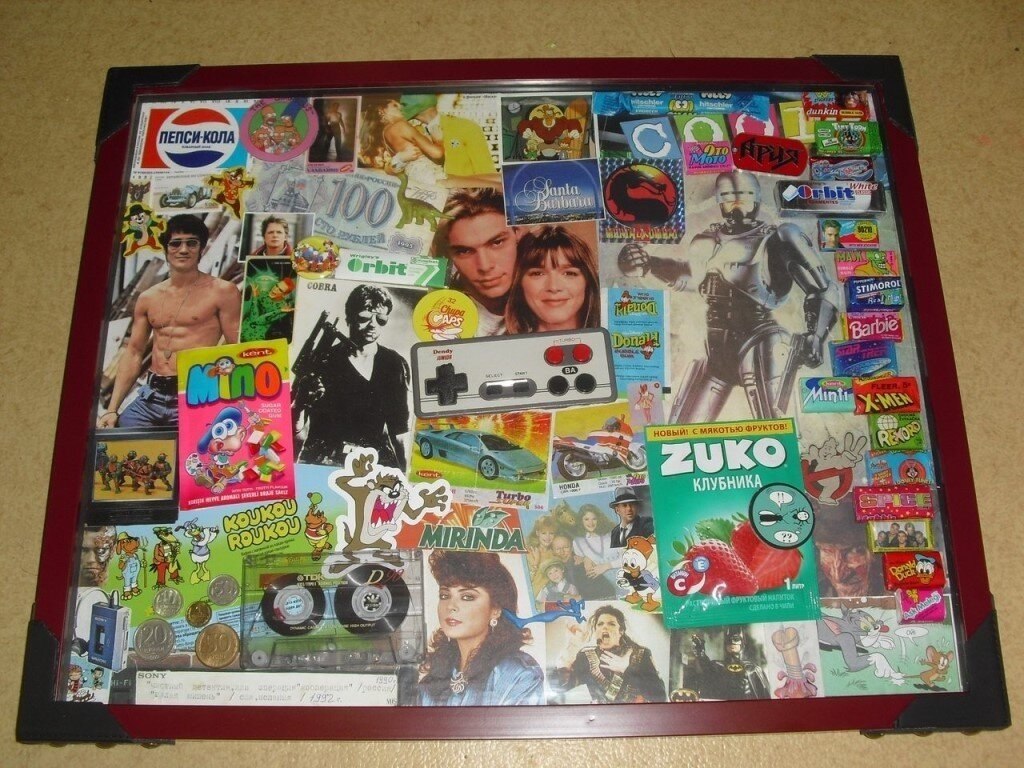

В отличие от позднесоветской молодежи, люди, вошедшие в 90-е годы детьми, не испытывали разочарования в советских ценностях просто потому, что уже их не застали. Смутные воспоминания о последних годах СССР чаще всего были связаны с картинами длинных очередей и редкими радостями в виде долгожданных угощений и игрушек, но никак не с идеологическим баталиями [коммунистов и демократов]. А западные ценности вроде свободы, уважения закона и достоинства личности, активно провозглашаемые в новой России, для большинства детей, в силу их возраста, прошли незамеченными.

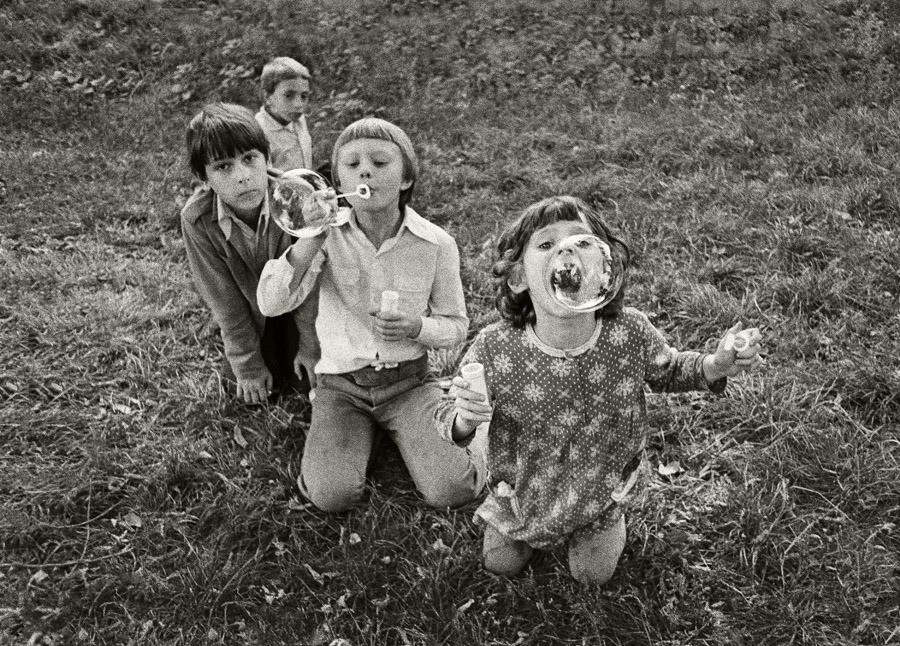

Взрослые нырнули в водоворот свободы с неуемной жадностью вырвавшегося на волю раба, в глубине души боящегося, что завтра все может закончиться, поэтому нужно успевать жить здесь и сейчас, забыв о нормах и ограничениях, а дети 90-х последовали их примеру. За исключением детей из хорошо обеспеченных семей, основная масса школьников того времени неплохо научилась выживать, проявляя недюжинную смелость, самостоятельность и инициативность. Однако именно эти качества привели к тому, что во взрослом возрасте многие из этих людей, боясь потерять стабильность, стали конформистами: в конце концов, это была всего лишь самая удобная стратегия выживания.

За исключением детей из хорошо обеспеченных семей, основная масса школьников того времени неплохо научилась выживать, проявляя недюжинную смелость, самостоятельность и инициативность. Однако именно эти качества привели к тому, что во взрослом возрасте многие из этих людей, боясь потерять стабильность, стали конформистами: в конце концов, это была всего лишь самая удобная стратегия выживания.

Да, детей 90-х не заставляли притворяться, говорить «правильные» вещи и произносить формальные клятвы. Их не гоняли строем, не отчитывали на общих собраниях, не вмешивались в личную жизнь, не интересовались взглядами родителей. Поколение next, росшее без прижившихся идей и явных авторитетов, привыкло принимать решения самостоятельно, не полагаясь на старших и не доверяя рухнувшему прошлому. Для многих детей главной ценностью новой эпохи стал вполне примитивный лозунг «Бери от жизни все!»

Гиперответственность

При этом дети 90-х действительно привыкли справляться с трудностями поодиночке, они хорошо усвоили, что в этом мире каждый отвечает за себя сам. Часто эту печальную истину выносили прямо из семьи. В те годы родители еще не знали правил бережного отношения к ребенку и важности его безусловного принятия, известных в современном обществе. Многие из росших в 90-е детей унаследовали все издержки сурового советского воспитания: унижения, побои, окрики, суровые наказания и фразы вроде «зря я тебя рожала» или «ты мне надоел». В постсоветское время этот набор дополнился сентенциями вроде «ты здесь никто», «ты еще ничего не заработал» и так далее.

Часто эту печальную истину выносили прямо из семьи. В те годы родители еще не знали правил бережного отношения к ребенку и важности его безусловного принятия, известных в современном обществе. Многие из росших в 90-е детей унаследовали все издержки сурового советского воспитания: унижения, побои, окрики, суровые наказания и фразы вроде «зря я тебя рожала» или «ты мне надоел». В постсоветское время этот набор дополнился сентенциями вроде «ты здесь никто», «ты еще ничего не заработал» и так далее.

Обесценивание реальных чувств ребенка и постоянное противопоставление того, что хочется, тому, «как надо», в принципе свойственно спартанской советской традиции. Как показали 90-е, установки, что «мужчины не плачут», а в случае любых проблем нужно «сжать зубы и терпеть», успешно пережили советскую эпоху и сохранились в обществе даже без налета идеологии.

Однако существенная разница с советским временем в том, что в СССР при всех издержках и негуманности подобного воспитания дети понимали, что их все-таки воспитывают. Родителям 90-х зачастую просто некогда было заниматься детьми, поскольку они вынуждены были зарабатывать деньги. В итоге чувство того, что ты действительно не нужен и тебе на самом деле никто не поможет, встречалось довольно часто.

Родителям 90-х зачастую просто некогда было заниматься детьми, поскольку они вынуждены были зарабатывать деньги. В итоге чувство того, что ты действительно не нужен и тебе на самом деле никто не поможет, встречалось довольно часто.

Более того, дети из бедных семей быстро понимали, что суровые условия, в которые их ставят, носят не воспитательный, а реальный характер. Они знали, что следствием их ошибок может стать не только родительское наказание, а неспособность пробиться в жизни, заработать денег и содержать семью. «Суровость» и привычка не обращать внимания на собственные чувства для таких детей казалась реальной жизненной необходимостью — более того, единственным способом выжить.

Такие дети рано взрослели и еще раньше начинали чувствовать свою ответственность за родителей, зачастую не испытывая с ними настоящей близости. Многие с юных лет серьезно полагали, что «если я не поступлю в вуз, дома будет нечего есть», поскольку они по собственному опыту знали, что дома действительно может быть нечего есть. И в этом заключается основной парадокс поколения next: в то время когда некоторые его представители позволяли себе все что угодно, не обращая внимания на других, многие дети, напротив, относились к себе чрезмерно строго и чувствовали свою личную ответственность и вину и за взрослых родителей, и за будущих детей, и даже за собственную сиротскую обделенность.

И в этом заключается основной парадокс поколения next: в то время когда некоторые его представители позволяли себе все что угодно, не обращая внимания на других, многие дети, напротив, относились к себе чрезмерно строго и чувствовали свою личную ответственность и вину и за взрослых родителей, и за будущих детей, и даже за собственную сиротскую обделенность.

Страх будущего

Нестабильность меняющегося на глазах мира, войны и бандитизм, бедность и финансовые кризисы в сочетании с отсутствием родительской заботы и гиперответственностью неизбежно порождали тревогу. Иллюзия базовой безопасности рухнула рано, и дети 90-х спешили жить, ловя каждую минуту так, словно будущее не наступит никогда. Страх войны и разрухи вполз в них, когда на московских и тогда еще ленинградских улицах появились баррикады во время ГКЧП. Он укрепился, когда расстреливали парламент в 93-м. Дети еще не понимали, кто прав, а кто нет, и просто видели, что одни стреляют в других, и боялись, что затем будут стрелять и в них.

Дети 90-х слышали выстрелы не из телевизора, а под окнами, ночами, когда еще осуществлялся «передел собственности» и наутро можно было обнаружить сожженные киоски. И самую настоящую войну — первую чеченскую — они видели в основном не в фильмах, а в новостях.

И именно поэтому страх потерять зыбкую стабильность у многих людей этого поколения оказался сильнее, чем самое искреннее желание перемен.

Поколение 90-х оказалось слишком разобщенным, чтобы менять страну, и в массе своей не привыкло вынашивать какие‑то долгосрочные стратегии и образы будущего для целой нации. В отличие от перестроечного поколения, познавшего привлекательность идей, поколение next с детства привыкло к тому, что завтра все может рухнуть, поэтому жить нужно быстро, не загадывая надолго и стараясь добиться максимума, пока это еще возможно.

Люди первого постсоветского поколения менее склонны делать один выбор на всю жизнь, чем их советские предшественники. Дело не только в меньшем уровне самоотверженности (как ни парадоксально, гиперответственной части этого поколения порой свойственна избыточная самоотверженность), а в том, что дети 90-х не воспринимают будущее как свой актив — то, в чем они могут быть уверены и чем они могут распоряжаться. Они привыкли мыслить более конкретными вещами, которые можно выразить формулой из песни Александра Городницкого: «Только то, что возьмешь в пальто, только то, что снесешь в руках».

Они привыкли мыслить более конкретными вещами, которые можно выразить формулой из песни Александра Городницкого: «Только то, что возьмешь в пальто, только то, что снесешь в руках».

Эти люди прекрасно выдерживают краткосрочные и среднесрочные дистанции, но они не привыкли думать о глобальных судьбах страны и загадывать на слишком долгую перспективу. Это вполне логично, поскольку если будущее нестабильно и страшно, то и прогнозировать — а тем более менять его и распоряжаться им — попросту невозможно.

Разочарование

Как и их предшественники, разочаровавшиеся в советских идеалах, многие дети 90-х тоже порвали с ценностями своей ранней молодости — даже при том что далеко не все они понимали, о каких именно ценностях шла речь. Тем не менее сегодня у многих россиян, во многом под влиянием пропаганды, возникла устойчивая ассоциация разгула преступности, бандитизма, анекдотических «новых русских» и мафиозных разборок (которые были во многом специфическим феноменом СНГ пространства) исключительно с реформами, демократией и Западом.

Интересно, что даже формально отказываясь от свободы как ценности, дети 90-х подчеркивали, что они свободно совершают свой выбор и не плывут по течению. Им труднее всего вернуться к отвергнутым идеям, поскольку их разочарование воспринимается ими как нечто очень личное и выстраданное. Этому ощущению действительно сложно что‑либо противопоставить, ведь разочарование, в отличие от идеологии, — это чувство, апеллирующее к личному опыту, который для любого человека воспринимается острее и важнее, чем любая логическая система взглядов. К тому же с системой взглядов можно поспорить, а с опытом спорить невозможно в принципе.

Эти особенности помогают хоть немного понять парадоксальность российского поколения next: выросшего в условиях «дикой» свободы и в то же время склонного к конформизму — циничного и индивидуалистичного, но зачастую слишком сурового к себе, тревожного и неуверенного в завтрашнем дне. Люди этого поколения в большинстве своем действительно умеют выживать в экстремальных условиях, привыкли многого добиваться и самостоятельно решать свои и чужие проблемы, однако не слишком хорошо умеют расслабляться, радоваться жизни и верить в завтрашний день. Они оказались способны на каком‑то уровне изменить свою жизнь, но так и не нашли в себе сил изменить мир.

Они оказались способны на каком‑то уровне изменить свою жизнь, но так и не нашли в себе сил изменить мир.

Цифра в паспорте есть, а возраста нет: почему дети 90-х никак не повзрослеют

Выбор редакцииМотивация

- Фото

- Hello World / DigitalVision / Getty Images

Почему так происходит? Рассуждает наш эксперт, практикующий психолог и писатель, автор книги «Права и счастлива» Татьяна Сальвони.

Ей примерно 26-28, и она очень классная! Красит волосы в цвет радуги, вдохновляясь единорогами. По утрам в ее блоге очаровательное фото стильного завтрака или умилительное селфи пробуждения со спутанными волосами среди подушек со смешными котятами. А в пятницу в ее соцсетях — философские и очень откровенные разговоры за жизнь по мотивам встреч с психологом. Там и обиды, и обвинения, и сетования, и остроумие, и цинизм, и детская непосредственность, и обезоруживающая искренность.

Она — успешный эсэмэмщик, кажется. При этом она еще и специалист в нескольких загадочных для большинства ее подписчиков областях. Иногда она хвастается головокружительной карьерой, следом жалуется на отсутствие денег, а спустя сутки выставляет фото новой дорогущей сумки мечты, только что купленной на распродаже.

У нее есть свое безапелляционное мнение по любому поводу — от локальной жизни отдельных звезд до событий мирового масштаба в области политики, экономики, религии, кино или литературы. Знаний много, но они обрывочные: что-то из того, что когда-то загуглила, что-то в комментариях прочитала. Но желания разбираться глубоко, анализировать, делать выводы — нет.

Интересно прочитать:

1 из 3

Книга «Нам всем пора повзрослеть. Как перестать жаловаться, обижаться и сделать свою жизнь счастливой» • Сагирова А.

Узнать цену

Реклама. book24.ru

book24.ru

2 из 3

Книга «Важные годы. Почему не стоит откладывать жизнь на потом» • Мэг Джей

Узнать цену

Реклама. book24.ru

3 из 3

Книга «Все, что я знаю о любви. Как пережить самые важные годы и не чокнуться» • Долли Олдертон

Узнать цену

Реклама. book24.ru

Она очень быстро переключается, и так же быстро сменяется ее эмоциональный фон. Только что была чуть ли не на дне депрессии, а спустя пару часов уже танцует в каком-нибудь клубе или строчит посты с мастер-класса американского коуча. Ее гибкость, способность адаптироваться, подстраиваться, быть параллельно включенной в несколько сюжетных линий и при этом оставаться верной себе и своим желаниям восхищает.

Старшее поколение семьи часто осуждает ее, называет эгоисткой и неблагодарной. Например, мама говорит, что в ее годы уже двоих родила, а дочка даже замуж не собирается. А наша героиня легко входит в конфронтацию с мамой и другими старшими, сыпет новейшими терминами из популярной психологии, ставит их на место, обличает и так же легко мирится.

А наша героиня легко входит в конфронтацию с мамой и другими старшими, сыпет новейшими терминами из популярной психологии, ставит их на место, обличает и так же легко мирится.

- Фото

- Khosrork / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Она — яркий представитель поколения 90-х. Ей скоро 30, а она выглядит как подросток, ведет себя как подросток, обижается как подросток и с изящной самоиронией подмечает, что ощущает себя максимум на 18 и никак не повзрослеет. «Я не чувствую возраста», — говорят она и ее сверстники. Им кажется, будто это происходит только с ними и ни с кем раньше, будто в других поколениях такого резкого диссонанса — возраст-зрелость-внешность — не было. Хотя, скорее всего, было, но не в таком масштабе: из-за отсутствия соцсетей у других поколений это не было так очевидно. Однако причины для повальной инфантильности у этого поколения действительно есть.

Во-первых, это первое поколение, которое родилось после смены эпох и ценностей. Их родители выросли и сформировались при кардинально других социальных условиях, установках, взглядах на ключевые жизненные понятия. Поэтому представители поколения 90-х более устойчивы и уверены в себе. А вот их родители относятся к «растерянному» поколению, которое прошло через большой перелом эпох. Когда то, что было хорошим, резко стало плохим, и наоборот, то, что считалось стыдным, стало добродетелью и даже способом выжить. И далеко не все из них смогли принять это и приспособиться.

Разница в социальных условиях обеспечивает более глубокий кризис отношений отцов и детей. Им сложнее понять друг друга, сложнее договориться. Ведь у них слишком разные взгляды на одно и то же. А если человек не может опереться на авторитет своего родителя, если родитель, по глубокому убеждению ребенка, не способен его понять, то взрослеть становится в разы сложнее.

Психологический бонус в этом случае — как раз та самая повышенная социальная адаптивность и гибкость. В каком-то смысле эти дети стали сами себе родителями: они сами себя балуют, сами себе что-то разрешают или запрещают, они очень самостоятельны и самодостаточны. Но тоска их внутреннего ребенка по настоящему родителю, по любви и принятию от родных мамы и папы выливается в то, что они продолжают жить в образе ребенка, получая внимание, как дети, и позволяя себе детские поведенческие паттерны. Это форма защиты, форма протеста и… форма взросления (читайте также: Поколение невротиков: почему у 30-летних не было шансов вырасти психически здоровыми).

В каком-то смысле эти дети стали сами себе родителями: они сами себя балуют, сами себе что-то разрешают или запрещают, они очень самостоятельны и самодостаточны. Но тоска их внутреннего ребенка по настоящему родителю, по любви и принятию от родных мамы и папы выливается в то, что они продолжают жить в образе ребенка, получая внимание, как дети, и позволяя себе детские поведенческие паттерны. Это форма защиты, форма протеста и… форма взросления (читайте также: Поколение невротиков: почему у 30-летних не было шансов вырасти психически здоровыми).

- Фото

- Alys Tomlinson / Stone / Getty Images

Многие социологи и психологи отмечают, что такое позднее психологическое созревание даже лучше, чем раннее. Более старшим поколениям, особенно в середине века, приходилось взрослеть в экстренном порядке, реактивно. Например, мой дед рассказывал, что в семь лет его уже отправляли в ночное пасти лошадей, а клиентка делилась, как ее бабушка в 13 лет уже работала на военном заводе по 12 часов, делая снаряды.

Поколение конца 70-х — начала 80-х тоже по большей части повзрослело экстренно. Перестройка пришлась на их подростковый возраст. А вот дети 90-х уже имели больше возможностей для медленного, спокойного созревания, в более понятных, прозрачных правилах жизни. Они взрослеют эволютивно, а не реактивно. У них есть возможность для личной эволюции.

Помню, как моя мама как-то посетовала, что в их время не было ни психологов, ни священников, ни телефонов доверия: просто получить поддержку, поделиться с кем-то по душам было крайне сложно. Приходилось справляться самим. У поколения 90-х этой проблемы нет. Зато есть переизбыток возможностей для самых разных видов психологической поддержки: книги, фильмы, социальные сервисы, группы в соцсетях, психологи любых направлений. Эволюционируй сколько влезет!

С инфантилизацией поколения связан еще такой важный фактор, как достаточная экономическая защищенность (читайте также: 10 вещей, которые говорят о вашей инфантильности). В целом по сравнению с другими у этого поколения основные базовые потребности закрыты. Более того, есть выбор, как удовлетворять базовые потребности. Когда не стоит вопрос выживания, то человек в принципе развивается и взрослеет более медленно, в спокойном темпе.

Более того, есть выбор, как удовлетворять базовые потребности. Когда не стоит вопрос выживания, то человек в принципе развивается и взрослеет более медленно, в спокойном темпе.

- Фото

- Alessandro Biascioli / Adobe Stock

Этот феномен отмечали западные социологи, когда изучали психологическую зрелость и так называемый «субъективный возраст» поколений, выросших в ситуации избытка, а не дефицита. На Западе такие поколения появились раньше, чем у нас. Например, многие европейцы, которым сейчас по паспорту плюс-минус 50 лет, выглядят, одеваются и мыслят так, будто им не больше 30. 45-летние мужчины называют себя парнями и носят драные джинсы. В клубах нередко встретишь женщин, которым давно за 40, но выглядят они как девушки — великолепно для своих лет, а ощущение возраста у них не соответствует паспорту.

Впрочем, что там социологи. Наше все — Александр Сергеевич Пушкин — даже роман об этом феномене написал. Его Евгений Онегин — типичный баловень судьбы, выросший с золотой ложкой во рту. Он непосредственный, скучающий, переменчивый и очень долго эволюционирующий в своем личностном развитии до того уровня зрелости, когда становится готов к серьезным отношениям с кем-то другим. Но тогда такие герои если и были, то в малом количестве. А сейчас мы проживаем период, когда в условиях, приближенных к тем, что были у Евгения Онегина, уже выросло целое поколение. И даже подрастает второе.

Наше все — Александр Сергеевич Пушкин — даже роман об этом феномене написал. Его Евгений Онегин — типичный баловень судьбы, выросший с золотой ложкой во рту. Он непосредственный, скучающий, переменчивый и очень долго эволюционирующий в своем личностном развитии до того уровня зрелости, когда становится готов к серьезным отношениям с кем-то другим. Но тогда такие герои если и были, то в малом количестве. А сейчас мы проживаем период, когда в условиях, приближенных к тем, что были у Евгения Онегина, уже выросло целое поколение. И даже подрастает второе.

Опрос

А к какой категории себя относите вы?

Ничего не знаю, в душе мне всегда 18!

%

К тем, кто всеми способами оттягивает момент взросления. Быть серьезной — скучно.

%

Не чувствую себя на свой возраст, но и от взрослой жизни не убегаю.

%

Раздражают те, кто повзрослели, но прикидываются детьми.

%

Я взрослая серьезная женщина, а как иначе?

%

Эксперт:

Практикующий психолог, писатель, автор книги «Права и счастлива»

Татьяна Сальвони

Теги

- психология

- дети

детей 90-х или не детей 90-х: точка зрения человека, родившегося в 1995 году

Саманты Себальос

20 ноября 2017 г.

Когда 90-е начинают возвращаться в повседневную жизнь, существует распространенное заблуждение. Дети, рожденные в 90-е, — это не дети 90-х. Те, кто родился во второй половине 80-х и начале 90-х годов, имеют право на звание «ребенок 90-х». Дети 1995 года рождения и позже – это дети 2000-х годов. Так почему же люди думают, что если они родились в 90s они дети 90-х? Люди часто «помнят» 90-е как старые добрые времена, но правда в том, что те годы были такими же убогими, как и нынешнее время, в которое мы живем.

Измученные войной, наркотиками и реалити-шоу, так же гламурно, как люди сейчас представляют. 90-е были последним десятилетием, когда основное внимание уделялось настоящей контркультуре, перед тем, как 2000-е переключились на киберкультуру. Люди хотели оторваться от общепринятых норм и стать самостоятельными, но это было последнее поколение, которое хотело этого. Люди боролись за право быть собой. Гранж, хип-хоп и даже реалити-шоу помогали людям найти то, кем они хотели быть, даже если это противоречило нормам, установленным обществом. Подростки бунтовали против своих родителей, люди начинали бунтовать против правительства с большей силой, а жизнь вот-вот должна была быть захвачена технологиями.

Ко второй половине — и даже сейчас — поколения сменились по мере того, как технологии развивались и медленно захватывали умы тех, кто привязан к Интернету. Люди больше не усердно работают, чтобы получить информацию, а тем более общаться друг с другом, потому что технологии продвинулись до такой степени, что встреча с человеком находится на расстоянии одного касания.

Хотя технологии творят чудеса, они также наносят вред новым поколениям. Когда-то в охраняемых помещениях размещались компьютеры страны, но после 90-х эти компьютеры стали появляться в быту и теперь отказывают людям в отпуске. Те, кто родился в 9Нулевые — последнее поколение, которое видело, какой была жизнь до того, как технологии начали завоевывать популярность. Новые поколения будут по-прежнему зависеть от технологий. Но где заканчивается зависимость?

90-е слишком романтизированы, возможно, потому, что это было последнее поколение контркультуры. Теперь задача этого поколения — подражать тем временам, которые другие считали великими, забывая, какими ужасными были 90-е.

Как бы это поколение ни думало, что мы дети 90-х, это не так. Как человек, родившийся в 1995, у меня очень мало воспоминаний о 90-х. Мои представления об эпохе были созданы повторными показами мультфильмов, дебютировавших в 90-х.

Однако вызовы 90-х никуда не делись. Мы все еще воюем на многих фронтах; мы все еще расово разделенная страна; у нас до сих пор

политиков у власти, которые коверкают и

накручивают страну. 90-е ничем не отличались от этого десятилетия.

90-е ничем не отличались от этого десятилетия.

90-е были последним десятилетием контркультуры и связанного с ней образа жизни. Теперь мы перешли к постоянно развивающейся киберкультуре.

Киберкультура продолжает массовую глобализацию и сделала онлайн-торговлю важной частью экономики. Поскольку это поколение настолько погружено в технологии, стало ненужным общаться лицом к лицу с

лицом к лицу. Книги уже не носят, а скачивают. Доступ к фильмам и телевидению можно получить в любой момент.

Технологии развиваются, люди стареют, но борьба каждого десятилетия остается. Мы романтизируем прошлое, давая людям ложное чувство безопасности. Возможно, романтизация следующего десятилетия сработает, но это маловероятно.

- #90s

- 1995

- контрапункт

Дети 90-х: Совершеннолетие

- Опубликовано:

- 2

2

- Хелен Пирсон

Природа

том 484 , страницы 155–158 (2012 г. )Процитировать эту статью

)Процитировать эту статью

707 Доступ

16 цитирований

173 Альтметрический

Сведения о показателях

Субъектов

- Биология развития

- Эпидемиология

Исследователи из Великобритании наблюдали за тысячами детей с момента их рождения в 1990-х годах. Сейчас исследованию 21 год, и он обращается к следующему поколению.

В безопасном сарае на окраине Бристоля в пластиковых ведрах с формальдегидом плавает около 9000 плацент.

Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

Соответствующие статьи

статьи в открытом доступе со ссылкой на эту статью.

Демографические данные собак, кошек и кроликов, посещающих ветеринарные клиники в Великобритании, согласно их электронным медицинским картам.

- Фернандо Санчес-Вискайно

- , Питер-Джон М. Нобл

- … Алан Д. Рэдфорд

Ветеринарные исследования BMC

Открытый доступ

11 июля 2017 г.

Варианты доступа

Подписаться на этот журнал

Получите 51 печатный номер и доступ в Интернете

199,00 € в год

всего 3,90 € за выпуск

Узнайте больше

Арендуйте или купите эту статью

Получите только эту статью, пока она вам нужна

$39,95

Подробнее

Цены могут облагаться местными налогами, которые рассчитываются при оформлении заказа

Ссылки

Freathy, R.

M. et al. Природа Жене. 42 , 430–435 (2010).

M. et al. Природа Жене. 42 , 430–435 (2010).Артикул

КАСGoogle Scholar

Frayling, T. M. et al. Наука 316 , 889–894 (2007).

Артикул

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАСGoogle Scholar

Хендерсон, Дж. и др. J. Allergy Clin. Иммунол. 121 , 872–877 (2008).

Артикул

КАСGoogle Scholar

Timpson, N.J. et al. Гул. Мол. Жене. 18 , 1510–1517 (2009).

Артикул

КАСGoogle Scholar

Williams, C. et al. утра. Дж. Клин. Нутр. 73 , 316–322 (2001).

Артикул

КАСGoogle Scholar

Daniels, J.L.

et al. Эпидемиология 15 , 394–402 (2004).

et al. Эпидемиология 15 , 394–402 (2004).Артикул

Google Scholar

Хант, Л., Флеминг, П. и Голдинг, Дж. Педиатрия 100 , E11 (1997).

Артикул

КАСGoogle Scholar

Лак, Г., Фокс, Д., Нортсток, К. и Голдинг, Дж. Н. Англ. Дж. Мед. 348 , 977–985 (2003).

Артикул

Google Scholar

Pillas, D. et al. Генетика PLoS. 6 , e1000856 (2010 г.).

Артикул

Google Scholar

Патерностер, Л. и др. утра. Дж. Хам. Жене. 90 , 478–485 (2012).

Артикул

КАСGoogle Scholar

Брион, М.-Дж. А. и др. Междунар.

Дж. Эпидемиол. 40 , 670–680 (2011).

Дж. Эпидемиол. 40 , 670–680 (2011).Артикул

Google Scholar

von Hinke Kessler Schholder, S. et al. Препринт доступен на http://www.bristol.ac.uk/cmpo/publications/papers/2011/wp274.pdf

Relton, C.L. et al. PLoS ONE 7 , e31821 (2012 г.).

Артикул

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАСGoogle Scholar

Barker, D. J. et al. В Плацента и программирование человеческого развития (под редакцией Burton, GJ et al.) Ch 2, 5–12 (Cambridge Univ. Press, 2010).

Книга

Google Scholar

Скачать ссылки

Авторы

- Helen Pearson

Посмотреть публикации автора

Вы также можете искать этого автора в

PubMed Google Scholar

Видео по теме

Дети 90-х Джордж Дэйви Смит и Джин Голдинг рассказывают о девятом детях0s исследование.

Ссылки по теме

Ссылки по теме

Ссылки по теме в Nature Research

Игра поколения 2011-март-02

Эпидемиология: исследование на всю жизнь 2011-март-01

Эпидемиология: каждый ваш укус, 16 февраля 2011 г.

Биология развития: все девять месяцев 2010 ноября 03

Нейронаука: в их развитии 2010-Sep-08

Связанные внешние ссылки

Продольное исследование родителей и детей Avon (ALSPAC)

ALSPAC: Конференция «Первый 21 год»

Центр продольных исследований

Блог детей 90-х.

Дети 90-х Фейсбук

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

Эта статья цитируется

Демографические данные собак, кошек и кроликов, посещающих ветеринарные клиники в Великобритании, согласно их электронным медицинским картам.

- Фернандо Санчес-Вискаино

- Питер-Джон М. Ноубл

- Алан Д. Рэдфорд

BMC Veterinary Research (2017)

Вовлеченная группа хороша для науки

- Катажина Кордас

- Дара О’Хара

- Макаэла Джейкобс-Пирсон

Природа (2014)

Фармакогенетика запаха тела: так же просто, как ABCC?

- Сара Браун

Журнал исследовательской дерматологии (2013)

Роль продольных когортных исследований в эпигенетической эпидемиологии: проблемы и возможности

- Джейн WY Ng

- Лаура М.

M. et al. Природа Жене. 42 , 430–435 (2010).

M. et al. Природа Жене. 42 , 430–435 (2010). et al. Эпидемиология 15 , 394–402 (2004).

et al. Эпидемиология 15 , 394–402 (2004). Дж. Эпидемиол. 40 , 670–680 (2011).

Дж. Эпидемиол. 40 , 670–680 (2011).